JSBIの反響と課題

今回のJSBIの公表は様々なところで話題になるとともに、多くの質問を頂いている。そのいくつかに回答してみたい。

Q1.調査結果を見ると、大企業だから認知されているのであって、中小企業には難しいのではないか。

A1.広告投入量が調査結果に影響を与えていることは間違いない。しかし、その認識も生活者の実態である。ただ、今回、住友林業、パタゴニア、スターバックスなど、サステナビリティに大きな広告費をかけずとも認知されている企業がいくつも出てきている。経営の量の問題だけではなく、質の問題があると言えよう。

Q2.サステナブル・ブランディングには、SNSが適したメディアか?

A2.単にメディア選択の問題ではなく、こうした社会や環境の問題に対し、企業がどういうスタンスに立ち、パーパスを考え、発信するのかが最も重要である。企業が伝えているはずだという「あるべき姿」とJSBIやカスタマーエンゲージメントの数値が示す「実態」のギャップを認識し、コミュニケーションのデザインの構造的問題を分析してから戦略を組み立てる。その上で手段としてのSNSも一つの選択肢となるだろう。

Q3.サステナブル・ブランディングとサステナブル・マーケティングの違いは何か?

A3.ブランドとは、マーケティング戦略の一部、または製品戦略やパッケージ戦略の一つと考えている人も多いと思う。SBでは、サステナブル・ブランドとは企業の思想の背骨であり、その精神的支柱であり、社会に対してパーパスを訴えていくことと考えている。これを実行すること(Brand→Branding≒Market→Marketing)がサステナブル・ブランディングであり、その対象は全ステイクホルダーが対象となる。

一方、サステナブル・マーケティングはこれまで論じてきたように、企業が消費者・生活者に対して働きかけ、顧客体験やカスタマージャーニーを設計し、消費行動を通じてサステナブルな社会の実現へと導いていくことである。

パーパス〜カスタマージャーニーを設計

|

|

そこで、顧客体験やカスタマージャーニーとは何か。事例を通じて説明したい。コロナ禍でのイベントや行事の中止によりフラワーロスが発生し、生産農家のもとで多くの花が廃棄された。今回のサステナブル・ブランド国際会議(SB)では、これを課題として新たな花のある生活を価値提案する「フラワーライフ振興協議会」の出展があった。

配布されたチラシを見ると下図のように、なぜフラワーライフ振興協議会が設立されたのかのパーパスが掲げられている。

振興協議会の「パーパス」

|

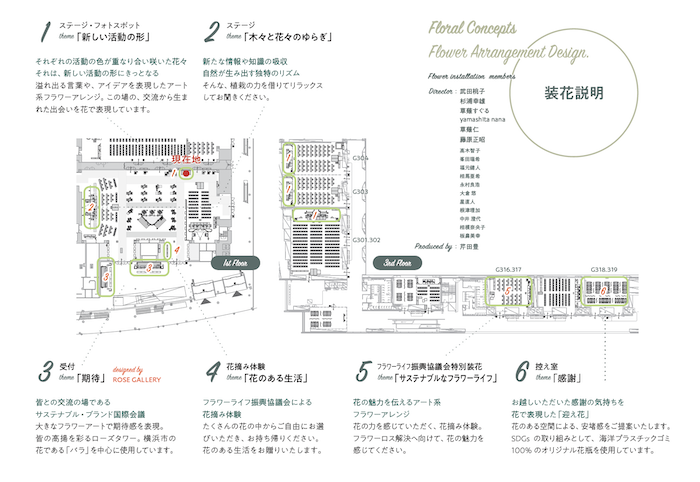

次に会場でのフラワーの展示図を見ると、「期待」「感謝」「木々と花々の揺らぎ」など、それぞれのスポットのコンセプトが掲げられている。まさに会場に来た参加者に、どんな顧客体験をしてもらいたいかを伝えている。花の匂いと視覚的なデザインはまさに参加者の身に記憶として刻まれたことであろう。私がCustomer Experienceを顧客経験ではなく、顧客体験と訳しているのは、五感で感じる、記憶することの重要性を訴えたいからだ。

振興協議会による「顧客体験」の価値創造

|

次に掲げられていたのが、コンセプト「〜花による交流の場の演出〜」にあるメッセージだ。「5回目のサステナブル・ブランド国際会議 それぞれの活動が実績として表れ、たくさんの花が咲き始めてきた」という素敵なメタファーを掲げていた。さらに「交流し色を重ねよう 新しい色を作り出そう」とまるで主催者側の意図を汲んだようなメッセージを、初参加の協議会が発信しているのに驚いた。ストーリーテリングのまさに実践例となるだろう。

振興協議会の「ストーリーテリング」

|

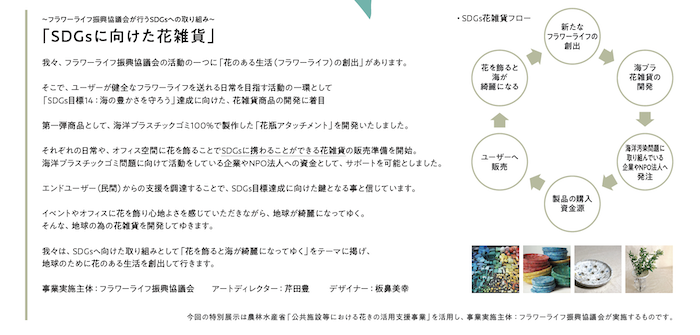

そして海洋プラスチックゴミを回収して作られた花瓶アタッチメントの図があった。花雑貨を使って自宅やオフィス空間を飾り付け、新たなフラワーライフを創出し、これによりサステナビリティにも貢献できるという好循環を描いていた。まさに継時的なカスタマージャーニーが設計されているのだ。

振興協議会の「カスタマージャーニー」設計

|

わずかA4ぐらいのチラシの表裏を見るだけで、サステナビリティを協議会の事業においてどう実現するかが考え抜かれていることに驚いた。これこそ経営の質の違いと言えよう。

顧客に向けたサステナブル ・マーケティング、さらに全てのステイクホルダーに向けたサステナブル ・ブランディングにおけるコミュニケーションに知恵を絞る時代が来ている。これまでのCSR報告書や統合報告書のみならず、マス広告やオウンドメディア、SNSを活用し、さらに文字媒体のみならず動画や展示会場など様々な空間において、顧客やステイクホルダーに向けたコミュニケーション競争やカスタマージャーニー競争の幕が開けたのである。

青木 茂樹 (あおき・しげき)

サステナブル・ブランド国際会議 アカデミック・プロデューサー 駒澤大学経営学部 市場戦略学科 教授

1997年 慶應義塾大学大学院博士課程単位取得。山梨学院大学商学部教授、 University of Southern California Marshall School 客員研究員、Aalborg University Business School 客員研究員(2022年4月〜2024年3月)などを歴任。 多くの企業の新規事業の立ち上げやブランド構築に携わる。地方創生にも関わり、山梨県産業振興ビジョン策定委員、NPOやまなしサイクルプロジェクト理事長。人財育成として、私立大学情報教育協会FD/ICT活用研究会委員、経産省第1回社会人基礎力大賞を指導。やまなし大使。