|

実体化された顧客満足度

2021年2月24・25日に開催されたサステナブル・ブランド国際会議(SB)2021横浜では、第1回JSBI(Japan Sustainable Brands Index)を公表した。企業のサステナビリティを促進するため、これに関心の高い消費者からの視点を重視した企業ブランドの指標がJSBIである。その詳細は下記よりダウンロードしてもらうとして、ここではこの指標をつくった背景やその活用について述べたい。

CSRやサステナビリティにおいて、その実践活動やCSR報告書・統合報告書の作成に留まっている企業も多い。SDGsをはじめとしたサステナビリティを社会で達成するには、企業の力が重要なことは言うまでもない。そのためには企業のCSR部やサステナビリティ部に留まらず、企業のエンジンとなるイノベーションやマーケティングにサステナビリティの思想が入り、これが企業全体の推進力となっていくことが重要だ。

7割の消費者はサステナビリティに賛同しても3割の消費者しか購入しないというのは、よく聞く話である。「サステナビリティを実践すれば売上が上がるのか」もよく聞かれる質問だ。そこで確認したいのは「顧客満足度は売上に貢献するのか?」についてだ。今日、これを否定する人はいないだろう。

しかし50年前に「顧客の声」に耳を傾けるというのは企業の常識ではなかった。今年1月に逝去されたジェームズ・デービッド・パワー3世が自動車業界にこの姿勢を求めたのが1968年。なんとその一番客は、今回のJSBIでも1位となったトヨタ自動車である。

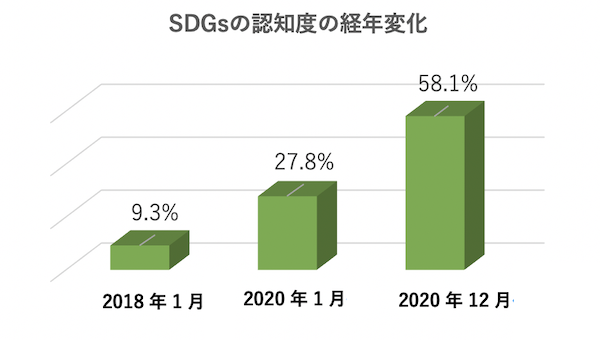

今や顧客満足度(CSI: Customer Satisfaction Index)は自動車業界のみならず、多くの業種の重要な指標として取り入れられている。この指標化によって企業もこれに磨きをかけ、消費者もこれを商品やサービスの選択において重視した結果、売上にも関連するようになってきたのだ。よって「サステナビリティを実践すれば売上が上がるのか」については、下図の通りSDGsの認知が急激に伸びている中、「サステナビリティに、本気で対応する必要がないのか」と訊ねたい。

2018年1月、2020年1月はサステナブル・ブランド ジャパンとインテージの調査、2020年12月はサステナブル・ブランド ジャパンの調査

|

サステナビリティへのRe-Enchantment

経済はある意味、共同幻想である。戦後の低価格の量産品の豊かさが必要な時代もあれば、1980年代以降の差別化としての機能性、豪華なパッケージ、ファッション性やデザイン性が求められる時代もある。今は、地球環境や社会問題などのサステナビリティへの関心が高まり、これがイノベーションやマーケティングに活かされていく…。生活者がこうした企業を評価し、商品やサービスを選択することで、幻想としての経済が実体としての経済へとシフトしていくのである。

中世の宗教的価値から脱し、近代化や合理化をDis-Enchantment(脱魔術化)と喝破したのは、マックス・ヴェーバーである。近代化や合理化によって高度に発展した産業社会は、環境問題や社会問題と複合的な問題や包括的な視点からの改善を求められている。単一的な視点の合理化だけではなく、全体的・統合的視点や各要素間での相互関係による新しいパラダイムやRegeneration(新生)、さらにバックキャスティングとなる新たなLifeScape(生活情景)が求められている。トヨタが提案しているWoven CityのLifeScapeは、まさに新たな世界観へのRe-Enchantment(再魔術化)といえるのではなかろうか。合理的な部分最適化ではなく、共同幻想を皆で抱き、その世界観を実体化していくことがサステナブル・ブランドの始まりと言えよう。

青木 茂樹 (あおき・しげき)

サステナブル・ブランド国際会議 アカデミック・プロデューサー 駒澤大学経営学部 市場戦略学科 教授

1997年 慶應義塾大学大学院博士課程単位取得。山梨学院大学商学部教授、 University of Southern California Marshall School 客員研究員、Aalborg University Business School 客員研究員(2022年4月〜2024年3月)などを歴任。 多くの企業の新規事業の立ち上げやブランド構築に携わる。地方創生にも関わり、山梨県産業振興ビジョン策定委員、NPOやまなしサイクルプロジェクト理事長。人財育成として、私立大学情報教育協会FD/ICT活用研究会委員、経産省第1回社会人基礎力大賞を指導。やまなし大使。