サステナブルな活動を、

ブランド価値につなげる。

グローバルで活躍する日本企業・外資系企業のサステナビリティな取り組みや、コミュニケーション手法を例に、自社の現状や課題を洗い出し、実践に変えていくためのコミュニティ創造を行っています。

News新着記事

News新着記事

News

新着記事

WorldNewsワールドニュース

WorldNewsワールドニュース

WorldNews

ワールドニュース

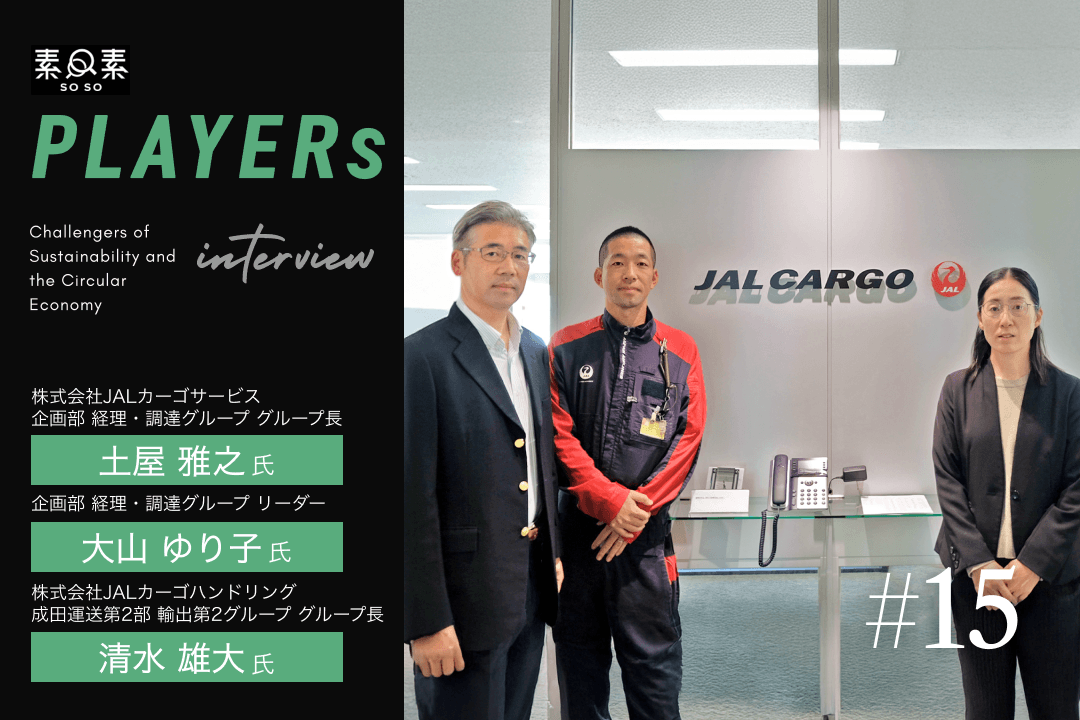

Interviewインタビュー

Interviewインタビュー

Interview

インタビュー

SUSTAINABLEOFFICERS企業・団体のトップ、サステナビリティ担当役員インタビュー

SUSTAINABLEOFFICERS企業・団体のトップ、サステナビリティ担当役員インタビュー

SUSTAINABLEOFFICERS

企業・団体のトップ、サステナビリティ担当役員インタビュー

Report Library様々な企業の情報開示資料や動画が閲覧できるライブラリー

Report Library様々な企業の情報開示資料や動画が閲覧できるライブラリー

Report Library

様々な企業の情報開示資料や動画が閲覧できるライブラリー

Sponsoredスポンサー記事

Sponsoredスポンサー記事

Sponsored

スポンサー記事