なぜ今、『統合思考経営』なのか?

~ESGを踏まえた長期にわたる価値創造のために~

第29回

|

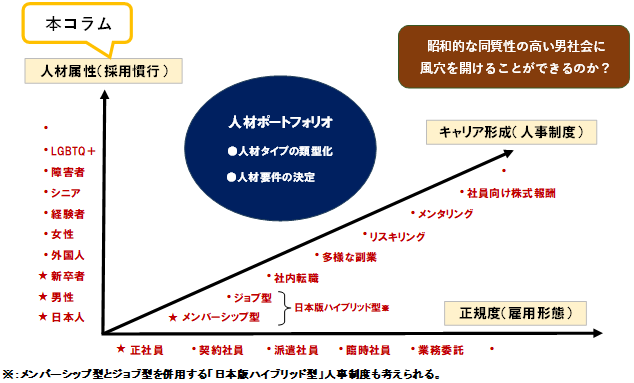

前回(第28回)は、昭和的な雇用・人事慣行に基づく同質性集団から脱して、いかに人材多様性に富む多様性集団に転換するか、その枠組(「人材ポートフォリオ」を考える雇用慣行3軸)を提示しました。

今回は、まず3軸の1つである「人材属性(採用慣行)」を取り上げ、多様な属性の人材を採用し始めた日本企業の現状と課題を論じます。

■変容する日本企業の人材採用

日本企業の人材採用の慣行が変容しています。背景には「人手不足」の深刻化がありますが、日本で本当に人材属性の多様性に富む企業社会は実現するのでしょうか。昭和的な同質性の高い集団に風穴を開けるのは、一体何でしょうか。

本稿では、人材属性※1として、新卒者、キャリア人材、女性、シニア人材、外国人、障害者、LGBTQ+に着目し(図表1)、それぞれの採用動向と事例や課題を考えてみます。

(※1)ここでの人材属性はデモグラフィー型の人材多様性(主に外見上の違い)に基づくものであり、必ずしも人材ポートフォリオの構成要素(タスク型の人材多様性)を意味するものではない(詳細はコラム第28回参照)。

図表1 「人材ポートフォリオ」を考える雇用慣行3軸

(注)各軸の★は、「昭和のおじさんシステム」における雇用慣行3軸上の典型的な要素を示す。

(資料)筆者作成(本図は、本コラムシリーズ第28回の図表2に加筆して再掲) |

新卒者:新卒一括採用は「配属ガチャ」でミスマッチ

■若手社員の早期退職と転職意識

採用した学生の内定辞退は後を絶たず、実際に採用できた人数が計画数を下回る企業が続出しています。企業は「青田買い」を早めていますが、入社3年以内の社員の配属先に関するミスマッチが少なからず発生しています。これを象徴する言葉は「配属ガチャ」でしょう。

■新卒者の「つなぎ留め」に苦心する企業

新卒者の入社後のミスマッチを防ぐ方策を、採用時から真剣に考える企業が増えています。いかに彼らをつなぎ留めるか、従来とは異なる採用人事の発想による事例が散見されます。

■内定式が終わっても、油断はできない!

新卒大学生の内定が解禁されると、多くの企業で「内定式」が行われます。採用不安の高まりから、早期に「内内定」を出す企業が多くなっています。しかし、それでも当初の採用計画数を満たせずに、内定解禁後も募集を続ける企業は少なくありません。

キャリア人材:競争力を高めるには、キャリア採用が必須

■キャリア採用が半数で、「新卒中心主義」は転機か?

キャリア人材の採用は急増しており、主要企業の2024年度の採用計画に占めるキャリア人材の割合は4割を超え、過去最高となりました。キャリア採用の狙いは、単に欠員補充や人員増強だけでなく、戦略的な「人材ポートフォリオ」の観点から自社にはない知識・技能・ノウハウの獲得にあります。

■キャリア人材を「外様」と考えるなら、世界では戦えない

「人材純血主義」と考えられてきた3メガバンクでも、昨年度のキャリア採用率は45%となっています。グローバル展開では、人材戦略の巧拙が競争力に直結するという危機感の表れです。日本の金融業界では、かつて中途採用者は「外様」扱いでしたが、今や「潜在転職者」の発掘に積極的です。

■新しい採用方法も登場

キャリア人材の採用で、従業員による紹介(リファラル採用)や退職者の再雇用(アルムナイ採用)を行う企業が増えています。候補者の能力・経験・人物があらかじめ分かるので、互いにミスマッチのリスクが減ります。また企業が個人に直接接触するダイレクト・リクルーティングも増えています。

■メンバーシップ型雇用のままで、キャリア人材は活きるのか?

役職と収入の格上げを求めて他社に移る欧米とは異なり、日本では採用企業側が社内昇進型で上位ポストの空きが少なく、キャリアアップ型転職の機会は少ないことが原因と考えられます。欧米に比べて日本の転職回数の少なさは、低賃金の一因とも言われています。

日本の新卒一括採用と終身雇用を前提とする硬直的な年功序列の人事慣行が、内向き志向の同質性集団を形成し、戦略的思考を劣化させ、国際競争力を低下させたと言うことができます。これはメンバーシップ型雇用を続けた結果です。また人材流動化を阻害してきたことから、日本は転職回数が少ないのです。

いくら有能なキャリア人材を採用しても、メンバーシップ型雇用を放置したままでは、その力は発揮できません。よって本質的には、日本企業(社会)は雇用・人事慣行としてメンバーシップ型を温存するかどうかの判断を迫られているのです。

女性:女性の正社員と管理職をどう増やすのか?

■女性雇用の質・量が集約される「男女の賃金格差」

「職務(ジョブ)に対する相性と能力は、男女による差はない」というのが、筆者の経験に基づく持論です。

企業には、女性雇用の量と質(就業者数・就業時間と正社員率・管理職率・役員率)が問われているのです。これら指数の裏側に「進まない理由」が隠れている訳で、その総和が「男女の賃金格差」に集約されています。

■世界に後れをとる日本企業のジェンダーギャップ

日本のジェンダーギャップ指数は、世界の下位グループから抜け出すことができません。分野別にみると「経済」では、同一労働の男女賃金差(83位)や勤労所得の男女比(98位)に改善はみられず、管理職の男女比(130位)は依然として最下層に位置します。これは、日本企業が“女性の力”を引き出せずにいることの表れです。

■若い世代の女性で進む正社員化

女性正社員はこの10年で増加し、2023年には1268万人となりました。その女性社員総数に占める比率も上昇傾向で5割近くになりました。女性正社員が増えた業種は、人手不足の医療・福祉や製造業、情報通信などに多く、企業が20~30代の女性を中心に積極的に採用しています。

■しかし、女性課長はなお1割強

女性の管理職登用は進んでいません。係長級の女性比率は24%まで高まったものの、課長級13%、部長級8%にとどまっています。その理由は、女性の管理職候補が育っていない(育ててこなかった)こと、長時間労働や転勤という働き方に対応できず、キャリア形成や人事評価に男女差があることです。

■男女間の賃金格差の是正が急務

男女別の賃金格差をみると、部長級は男性100に対し女性は86で、課長級も係長級も同水準で10ポイント以上の開きがあります。性別に関係なく、「同一価値労働・同一賃金」が原則です。EUでは2023年に「男女間賃金格差透明化指令」が成立し、正当な理由がない賃金格差が5%以上ある場合には是正が必要となりました。

■放置していると来ない「リケジョ(理系女子)」

土建業界ではドボジョ(土木女子:女性の現場監督や技能工)を増やすべく、ヘルメットの軽量化や女性用仮設トイレに取り組み、出産・育児に考慮して配属転換を早める「早回し人事」もあります。路線バス業界では育児や健康に配慮した時短シフトで女性運転手が増えています。理系女子の進学を促すため、企業や大学も工夫をしています。

シニア人材:「引退年齢」は自分で決める時代に

■働くシニア、20年連続で過去最多に

60歳以上の働くシニアは20年連続で増加し、約1500万人となりました。シニア人材の就業者全体に占める比率も過去最高の22%となり、減少傾向にある20~34歳の23%に迫っています。ただし、雇用形態は嘱託などの「非正規」が8割近くを占め、賃金も定年退職時の半分近くに減っているのが実態です。

■2025年4月から、定年は65歳に

2013年の「高年齢者雇用安定法」の改正により、2025年度からは希望するすべての従業員に対して、65歳までの継続雇用が義務化されます。定年を65歳以上70歳未満とする企業は、70歳までの就業機会の確保を努力義務(業務委託や社会貢献活動を含む)としています

■進むシニア人材の待遇改善

定年退職後に再雇用したシニア人材の待遇改善を進める企業が増えています。多くは嘱託などの非正規社員ですが、具体策は大幅に減った給与の現役並みへの引き上げです。その狙いは、待遇改善で専門的な知識・知見や技能・ノウハウをもつシニア人材を確保し、深刻化する人手不足に対処するためです。

■OECDが提言するも、日本の定年廃止は難しいか?

シニア人材の雇用促進策の一つは定年廃止です。2024年1月のOECD対日提言でも注目されましたが、そう簡単ではないと考えられます。確かに、人口が減る日本で働き手の確保策ですが、同提言は職務に人材を当てはめる「ジョブ型雇用」を念頭に置いているからです。

“人の塊”の「出口」たる定年制を廃止するには、「入口」たる新卒一括採用の改造と関連付けた、全く新しい世代間調整の人事制度が必要です。

外国人材:いかに日本企業を選んでもらうか?

■外国人材に選ばれる日本企業になれるか?

日本で働く外国人材は11年連続で増加し、昨年200万人を超えました。今後も増加することが予想されます。しかし、円安で日本の魅力が薄れる中、外国人材にいかに日本を選んでもらうか、いかに安心して活躍してもらうか、日本には厳しい問題が突きつけられています。

外国人材を雇用しようとする日本企業には、従来の「安い労働力」とは異なる発想で、居住・就業環境やキャリア形成を含む人事制度を準備することが不可欠です。

■「特定技能」の創設で、長期就労可能となった「現業技能人材」

日本が外国人材の受け入れを拡大したのは30余年前にすぎません。最近では、悪名高い「技能実習」を克服した「特定技能の拡充」は、外国人材の受け入れ拡大として期待されています。ただし、現状では1年未満の退職者が少なからずいます(主因は賃金水準と人間関係)。

■小売・外食・介護で、「特定技能」外国人の増員計画

小売や外食をはじめ建設や介護、宿泊などの現場では、日本人の若者をほとんど採用できません。特定技能が拡充されたことで、イオンは約1500人の「特定技能」外国人を、2030年度までに4000人に増やす計画です。

障害者:障害者を「戦力」にできるか?

■法定雇用率ギリギリから「障害者の戦力化」へ

「障害者雇用促進法」は、企業に対し従業員に占める身体・知的・精神に障害を抱える人の割合を一定以上にするよう義務付けています(現在は従業員40人以上で2.5%、来年7月から従業員37.5人以上で2.7%)。法定雇用率の達成企業はまだ半数ですが、「障害者の戦力化」に取り組む企業が増えています。

■ICTで障害者の職域拡大

障害者雇用数は年々増えていますが、業務内容は軽作業に限定されがちでした。しかし、ICT(情報通信技術)の発達でリモートワークが可能となり、障害者の職域が広がっています。

■中小企業でも障害者は貴重な戦力

抱える障害の違い(個性)を考えて能力を引き出し、信頼関係を築く工夫をする中小企業が注目されています。それは、健常者と同じ業務現場で働くことに主眼があるからです。厚労省の「もにす認定制度」では、多くの中小企業が認定されています。一般社団法人ラ・バルカグループが「工賃10倍計画」を掲げて取り組む「久遠チョコレート」は、全国ブランドとなっています(60拠点、年商18億円、障害者約420名)。

■「ニューロ・ダイバーシティ(脳の多様性)」を活かす

発達障害をもつ人の高い集中力や記憶力・独創性を「個性」と捉え、ニューロ・ダイバーシティとしての活用が欧米企業で拡がっています。独SAPや米IBM、米マイクロソフトのように自閉症者を雇用し、AI開発などの「戦力」とする欧米企業は少なくありません。

LGBTQ+:まだ性的偏見で人材を排除するのか?

■ LGBTQ+は、人権と人材の両面で

LGBTQ+は人権問題として議論されることが多く、人材多様性の文脈ではあまり語られません。しかし、LGBTQ+の人材属性としての観点の欠如は、人材の獲得・定着を阻む潜在的な経営リスクとなります。その才能・能力を、企業が知らぬ間に排除することになるからです。

■Z世代はマイノリティ受容性を重視

企業がLGBTQ+に取り組むのは、LGBTQ+ゆえの差別を受けず、「ありのままの存在」として受け入れられる職場環境を整備するためです。実際、企業のLGBTQ+対応は、マイノリティの受容性を重視するなど、Z世代の求職活動やキャリア形成に影響を及ぼしています。

■企業のLGBTQ+取り組みと外部評価

一般社団法人work with PrideはLGBTQ+の働きやすさを追求する団体で、評価指標「PRIDE指標」を策定し、毎年結果を公表しています。2024カンファレンスには900社超が参加しました。最近では、別の企業が運営する既存の求人情報サイトでも、LGBTQ+フレンドリー企業が掲載されるようになりました。

**********

今回は、日本企業の同質性集団を改造するために、人材属性の多様性に焦点を当てた採用慣行を考えてきました。深刻化する「人手不足」を背景に、日本企業は本気で採用慣行を変えようとしています。特にキャリア人材の採用急増は、人材流動化と企業風土改革にかなりのインパクトがあります。

ただし、それは必然的に新卒一括採用を前提とする年功序列を破壊するため、「メンバーシップ型雇用」の崩壊につながります。このことを日本企業は理解しているのでしょうか?

次回(第30回)は、2つ目の軸「キャリア形成(人事制度)」について、メンバーシップ型雇用・人事慣行が根強く残る中で、「ジョブ型」を模索し始めた日本企業の現状と課題を論じます。

※本稿は、濱口桂一郎著『ジョブ型雇用社会とは何か-正社員体制の矛盾と転機』(岩波新書、2021年)を参考にした。「ジョブ型とメンバーシップ型」呼称の提唱者である著者はさまざまな誤解を指摘し、「目から鱗(うろこ)」の痛快な書である。

本コラム29のフルレポートは、株式会社Sinc 統合思考研究所の下記サイトを参照ください。

https://www.sri-sinc.jp/knowledge/2024122701.html

川村 雅彦(かわむら・まさひこ)

株式会社Sinc 統合思考研究所 所長 首席研究員

元ニッセイ基礎研究所上席研究員・ESG研究室長。1976年、大学院工学研究科(修士課程:土木専攻)修了。同年、三井海洋開発株式会社入社。中東・東南アジアにて海底石油プラントエンジニアリングのプロジェクト・マネジメントに従事。1988年、株式会社ニッセイ基礎研究所入社。専門は環境経営、CSR/ESG経営、環境ビジネス、統合思考・報告、気候変動適応、シナリオプランニングなど。論文・講演・第三者意見など多数。著書は『カーボン・ディスクロージャー』『統合報告の新潮流』『CSR経営パーフェクトガイド』『統合思考とESG投資』『サステナビリテイ・トランスフォーメーションと経営構造改革』など 外部委員等 株式会社ニッセイ基礎研究所 客員研究員 特定NPO法人環境経営学会 元副会長 一般社団法人経営倫理実践研究センター(BERC) フェロー NPO法人Network for Sustainability Communication(NSC) 幹事 大坂成蹊大学国際観光学部客員教授 など (2024年4月現在)