Sponsored by UL Solutions

現代の企業経営において、ESG(環境・社会・ガバナンス)情報の開示は避けて通れない重要課題となっています。欧州のCSRD(企業サステナビリティ報告指令)によるESRS(欧州サステナビリティ報告基準)対応、時価総額1兆円企業への日本のSSBJ(サステナビリティ基準委員会)基準による義務開示が求められています。

さらにCDP(カーボン・ディスクロージャー・プロジェクト)やFTSE(イギリスを拠点としESGインデックスを含む投資指数を提供)、MSCI(アメリカを拠点としESGインデックスを含むグローバルな投資指標を提供、多くの投資ベンチマークにも利用される)といった評価機関からの情報開示要請も増加しています。これらの開示には第三者保証も求められるようになり、企業が対応すべき要求は複雑化の一途をたどっています。

特に義務開示においては、誤った情報の開示に対して民事責任も追及される可能性があり、企業にとってより慎重な対応が求められます。先日金融庁から非財務情報の開示内容にミスがあっても一定程度許容する「セーフハーバー・ルール」を拡充する旨が公表されたのは、この救済策の一環といえます。企業の現場は次々に変わる基準対応やフォーマット変更への追随に追われ、従来から言われていた「ESG報告疲れ(ESG fatigue)」がさらに増している状況です。

この状況の要因として、PwCのGlobal CSRD Survey 2024でも明らかにされている通り、74%の企業がいまだにExcelを使ってESG情報を管理している現実があります。これは単なる技術的な問題ではなく、標準化されていないデータ収集プロセス、計算ミスのリスク、履歴管理の困難さ、そして何より人的リソースの過度な消費といった構造的な問題を発生させています。

しかし、真の課題は単なる情報開示の効率化ではないということです。求められているのは、サステナビリティを経営の中核に据え、継続的な価値創造につなげるためのシステム構築です。経営判断の基礎となる情報やサステナビリティ関連情報を効率的かつ継続的に収集し、外部からの開示要請に「対応」するためだけに使うのではなく、戦略的な経営判断のために、サステナビリティ関連情報を効果的に活用する必要性が高まっています。

多種多様な情報収集システムの現状と課題

「ESG報告疲れ」の解消に向けて、現在国内外で、Excelでのデータ収集に代わるシステムによる情報収集サービスが多数提供されています。これらのサービスは基本的な機能として、一定期間で更新される国内外の各種ガイドラインや義務開示に対応した項目を備え、本社、子会社、サプライチェーン各社が指定の場所にデータを記入すれば、必要なデータを集計できるようになっています。

ISSB/SSBJの開示要請としての財務面での影響を考慮するとなると、財務情報との連携も考慮する必要があり、基幹システムとのインテグレーションも重要な要素となります。また、集計したデータをESRS、CDP、SSBJなどの要請フォーマットと連動させることで回答が容易になるといったサービスも多くなっています。

これらのサービスにおいて最適なソリューションを選択するには、複数の要素を考慮する必要があります。グローバル対応か国内対応かという地理的な要求、時価総額に基づく要請される開示項目の違い、産業や組織形態による特殊性、データ収集のバウンダリー(報告範囲)の設定、そして最も重要な点として、データ収集の目的が情報開示のためなのか経営判断のためなのかという本質的な違いです。

ベーシックなシステムとカスタマイズ、オプション追加、システムインテグレーションなどによって、作業工数や利用コストにも大きな違いが発生します。最適なシステムを選定するためには、その明確な目的設定と継続的な利用を前提とした慎重な検討が不可欠となります。

ESG情報収集システムの選定における視点

一度導入するとスイッチングコストが高いことを考慮すると、利用の継続性を担保することは、選定における最も重要なポイントとなります。継続的に利用できるシステムの条件として、以下の3点を踏まえる必要があると考えます。

第1に、今後も変化し続け、情報開示レベルが上がる各種ガイドラインや基準に対して十分に「対応」できることです。できれば、なぜその変更が起こるのか、グローバルトレンドや基準設定者が何を目指して変更しているのかを踏まえて、対応への幅を持ったシステムを準備できることが望ましいといえます。この点において、規制の後追いではなく、規制の本質を理解した先回り対応が可能なシステムが求められます。

第2に、自社のデータだけでなくバリューチェーン全体での情報収集、そして収集した情報の分析により、どの項目での影響が大きく、将来的な事業運営においてどこをどう改変していくのかを判断できることが重要です。サプライチェーンへの影響は事業継続に大きな影響を及ぼす可能性もあり、上流、下流の影響を総合的に評価できることは経営上極めて重要となります。

第3に、現在のESGに対する懐疑的な動きや、欧州におけるサステナビリティ情報開示への慎重な姿勢などを踏まえると、規制やガイドライン、評価機関からの開示要請への「対応」として情報収集することの限界が見えてきます。これはサービスプロバイダーにも言えることで、情報開示のためのシステムとすると、その開示に対する必要性が揺らぐとサービスの存在意義自体が揺らぎます。社会情勢が変わっても本質的に変わらない目的の実現のために、何を目指すシステムで企業や情報の受け手を支援し続けていくのか、システム提供者のミッション・ビジョンや継続性も問われる時代となっています。

「より安全な世界の実現」という目的設定

こうした専門的な観点から見た課題に対して、独自の視点でソリューションを提供しているのがUL Solutionsです。1894年の創立以来、同社は「working for a safer world(より安全な世界を目指して)」というミッションを掲げ続けています。

現代においてより安全な世界を実現するためには、製品安全や気候変動、社会的課題、ガバナンスの問題など、企業を取り巻くサステナビリティイシューが大きく関わります。世界各地のビジネスパートナーと共に、セーフティー、セキュリティー、サステナビリティの課題解決に取り組むUL Solutionsは、時代の変化に対応し、伝統的な製品安全認証事業に加えて、より包括的な「安全」の追求として、ESGソフトウェア事業を展開しています。

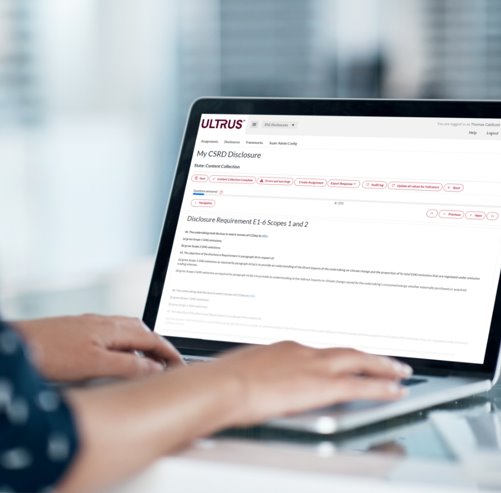

継続的にグローバルに対応できるシステムを提供

UL Solutionsの特徴として、品質保証基準における長年の歴史と信頼によって、単なるシステム提供者ではなく、システムの基となるグローバルな各種ガイドライン、例えばESRSなどの策定プロセスに参加していることが挙げられます。なぜ、どこまで、どのように特定のサステナビリティイシューの開示が必要とされているのか、その背景や将来的な影響について、ガイドライン策定者側の視点でシステムを構築することが可能となっています。これにより、規制対応の後追いではなく、規制の本質を理解した先回り対応が実現されています。

また、システム構築時において、ESG/サステナビリティ情報収集のためのシステム設計だけではなく、承認段階をどれだけ設けるか、どの頻度で入力することで有効な判断資料としていくかといった事業設計を共に行うアプローチを採用しています。これは、情報開示のための収集に加え、日々の事業に直結する経営判断を可能にするためのもので、経営と情報開示を効果的に橋渡しする重要な役割を担っています。

この取り組みの範囲はサプライヤーにも適用され、サプライヤー専用の情報収集システムを提供することで、バリューチェーン全体で対応可能となっており、バリューチェーン全体での情報統合を実現します。これにより、サプライヤーとの効率的な情報共有が可能となり、企業グループ全体でのサステナビリティの取り組みを推進できます。

そして最も重要な点として、UL Solutionsのサービスは「より安全な世界の実現」という130年以上の歴史を持つミッションに基づいているため、ESGの一時的な流行に左右されることなく、長期的な継続性を維持できることです。安全な世界実現のためのデータ収集は途絶えることがなく、顧客企業はサステナビリティを巡る政治的・社会的動向に右往左往することなく、データ蓄積と効果的な活用を継続できるのです。

グローバルなシステムを日本企業の特性に合わせて展開

UL Solutionsが提供するESGデータ管理ソフトウェア「ULTRUS™ UL360」は現在、グローバルで多くの企業に導入されており、製造業からサービス業まで多岐にわたる業界で活用されています。日本市場においても急速に顧客基盤を拡大しています。興味深い点として、日本では従来の製品安全分野のUL認証サービスとは異なる顧客層からの引き合いが多く、サステナビリティへの関心の高まりとともに新たな市場が形成されています。

日本企業の特徴として、エンドユーザーへの影響を重視し、エンゲージメントを高め、組織全体を巻き込んでいくことが要請されます。UL Solutionsではグローバル標準をベースとしながらも、日本企業特有のニーズに対応した展開を行っています。

具体的には、単なるトップダウンでのシステム導入ではなく、現場の理解と協力を得ながら段階的に展開していくアプローチを採用しています。グローバルな競合他社では提供できない、日本市場に特化したサービスを展開しています。この取り組みにより、日本企業の組織文化と親和性の高いシステム導入が可能となっています。

さらに、企業レベルの情報開示だけでなく、より事業に直結したESG/サステナビリティ情報の活用として、製品レベルのカーボンフットプリント算定機能の開発も進めています。日本のものづくり企業にとって、製品の環境負荷を正確に算定し、それを競争力として活用することは極めて重要な意味を持ちます。

ESG/サステナビリティ情報収集システム選択の重要性

ESG情報開示は一時的な流行ではなく、企業経営の新たな基準として定着しています。しかし、規制や各種ガイドラインへの「対応」にとどまらず、持続可能な価値創造の基盤として活用することが重要です。

システム選定において推奨したいのは、まずESG/サステナビリティ情報収集システムが継続的に利用可能であるか、最新の要請事項に応じた可変性を備えているか、経営判断に利用可能なシステムとして設計されているか、そしてシステムそのものが大義となる目的を持って企業の支援に当たるものかについて考慮することです。その上で詳細な機能や利便性、コストなどを考慮して導入を検討することが有効といえます。

「ESG報告疲れ」が顕著化しつつある日本企業にとって、求められるのは単なる効率化ツールではなく、戦略的パートナーです。重要なのは、システムをどう活用すれば、サステナビリティを競争力の源泉へと変えられるかという視点です。そのような戦略的思考を持つパートナーと共に、企業の理念・ビジョン・パーパス実現のため、継続的に改善を積み重ねていくことが、今後ますます重要になるでしょう。

山吹 善彦(やまぶき・よしひこ)

株式会社Sinc 統合思考研究所 副所長 上席研究員

広島生まれ。広島県北部を中心とした地域創生アートプロジェクト(灰塚アースワークプロジェクト)企画運営。2000年、英国Volunteer Matters(Community Service Volunteers)に参加の後、英国バーミンガム大学にてMBAを取得。帰国後、企業のサステナビリティ/CSR/ESG関連の活動支援・コンサルテーション・情報発信支援に従事、実績多数。認定NPO法人環境経営学会(SMF)理事、一般社団法人なかつくにリュケイオン理事を兼任。共著に『統合思考とESG投資』、寄稿『鍼灸治療としてのアートプロジェクト : 灰塚アースワークプロジェクト』など