Chat GPTが話題にならない日はなく、支えるデータセンターの重要性は増すばかりである。一方で、電力需要の爆増が心配され、身近な例では立地に関する環境負荷の大きさが問題となってきている。

今回は、今後ともAIにどっぷり漬からざるを得ない私たちが向き合う課題の中で、特に温暖化や環境に関するものを取り上げ、浮かんできた解決策を考えたい。

データセンターの立地に起きる莫大な環境負荷

総務省の2025年度版の「情報通信白書」によれば、日本にはこの3月時点で222カ所のデータセンターがあるとされている。この数字をどう見るかだが、実際にはDX大国のアメリカや中国に遠く及ばず、数ではアメリカの4%程度でしかない。

そうは言っても、日本の国土はこの2国に比して非常に狭い。今後も通信トラフィック量が大幅に伸びて(2030年は2020年の8~14倍となる予想)、データセンターの売上げは毎年2桁の成長が見込まれ、さらなる増開設は必至である。

一方で、すでに課題が浮き彫りになってきている。

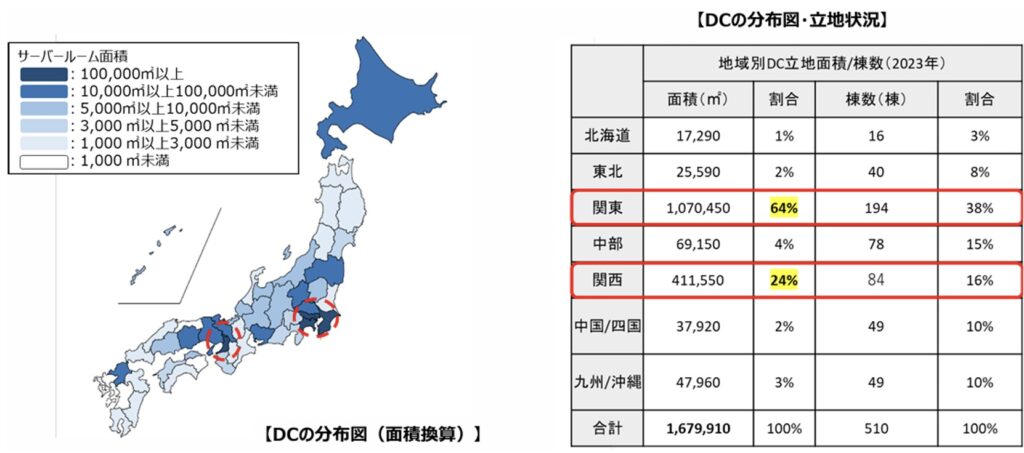

上図のように、立地が圧倒的に大都市圏に集中しているのである。データセンターの面積換算で、関東圏が64%と全体の3分の2、関西圏が24%と全体の4分の1で、他のエリアはわずか1割少しでしかない。大規模需要地の近くという経済合理性に基づくものではあるが、大地震などの災害を考えるとリスクも大きい。

もう一つの集中立地のデメリットは、地元の環境負荷の増大である。

まず、莫(ばく)大な電力消費である。最大級のデータセンター施設で、一般家庭7万世帯分の電力が使われるとされる。そして、特にケアしない電力を利用すれば、CO2排出増に直結する。地元の住民による市への監査請求が起きた東京都下の昭島市でのケースでは、予定されるデータセンターからのCO2排出量は年間170万トンにもなる。これは市全体の2020年の実績排出量の3年分にあたる。

解決策は、使用電力の「脱炭素化」と立地の「分散化」

たった一つの施設が人口10万程度の都市全体の排出量をはるかに超えるとなれば、すでに大きな環境問題である。

設置計画が進む同じ東京多摩地区の日野市では住民による反対運動が起きている。データセンターはほぼ窓がない巨大な箱のような建物で、これが計画のように住宅地に突如現れると、精神的にもかなりストレスだと言われている。

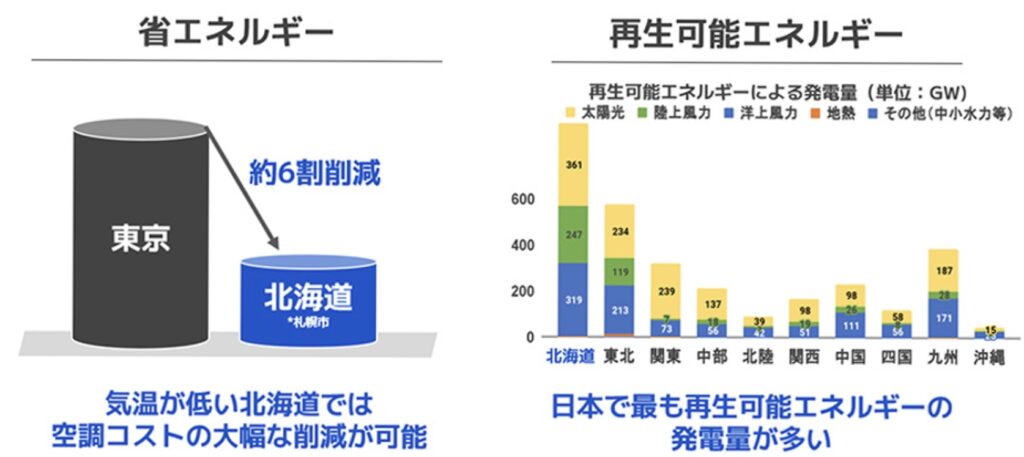

CO2排出の問題では、使う電気をカーボンニュートラル化するしかない。前回のコラムで示したように、日本では今から原発を新設しても、データセンターの増加のスピードに全く間に合わない。実際に新規に発表されるデータセンター構想では、多くがエリアの再生エネ発電施設からの電力を利用し、再生エネ100%がうたわれている。

再生エネ電力による脱炭素化が常識となってきているのである。

一方、大都市集中からの脱却も見られる。

昨年秋に着工した、東急不動産の石狩再エネデータセンター第1号やソフトバンクの北海道苫小牧AIデータセンター(2026年度開業予定)は共に北海道に立地し、エリアの再生エネ電力を使うことで、「再エネ100%で運営」、「地産地消型」をアピールしている。北海道が重要な候補地となるのは、土地の広さに加えて再生エネ施設のポテンシャルや施設の冷却につながる気温の低さも魅力である。

中には構想ではあるが、ヴィーナ・エナジーなどが計画する、データセンターの発電施設内設置という“逆転の発想”まで登場している。日本政府が進める『ワット・ビット連携』の究極形であろう。規模も小さめで、ラックがコンテナに収められて並ぶ、いわゆる分散(エッジ)スタイルである。日本では、すでにインターネットイニシアティブ(IIJ)が松江市などで設置した実績を持っている。

地方分散と技術的なソリューション

小型で分散させる方法は、災害リスクの回避をはじめ、自動運転や遠隔医療、キャッシュレス決済へのレスポンスなどメリットが大きい。大都市近隣での土地不足、巨大な建物の出現を防ぐ意味でも効果が見込まれる。

一方で、小規模化によるコストアップや複数のセンター間でのデータのズレやゆれの問題が発生する可能性がある。

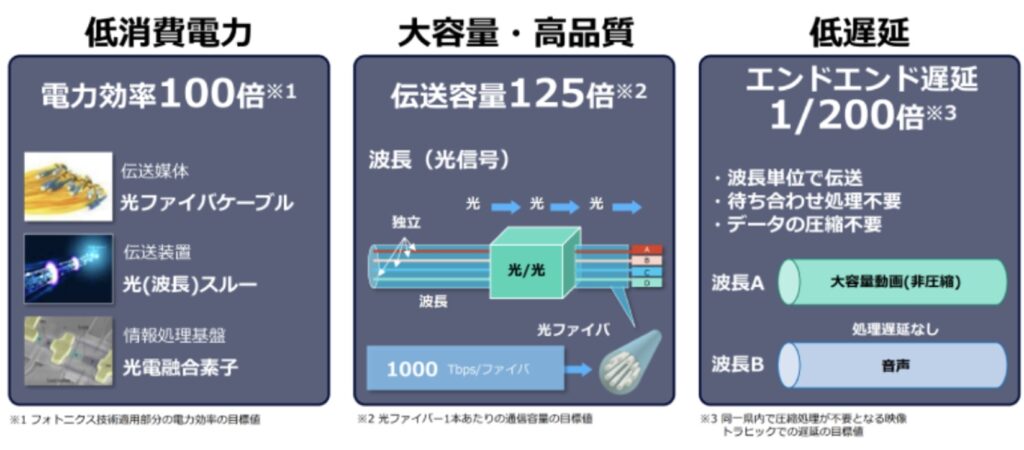

重要な解決策のひとつが、国産技術のIWON(Innovative Optical and Wireless Networkの略、読み方はアイオン)構想である。NTTが開発を続けるIWONは、光をベースとした革新的通信技術で、以下の目標のように、画期的な成果が期待されている。

前述した“ズレ”の問題は、上図右の目標の遅延200分の1で解決されるが、驚くのは左の低消費電力である。電力効率が100倍になれば、消費電力が劇的に低下する。データセンターの電力需要増は、これだけでほぼ解消する可能性さえある。

好むと好まざるに関わらず、AIと切り離された生活は、もはやありえない。一方で、下支えするデータセンターを含め、消費されるエネルギーやCO2の排出から倫理的な対応まで多くの問題点が指摘されている。それぞれの課題は重要であり、地球や人類、そして地域の将来を左右しかねない。データセンター問題を複数の観点からもう一度考え直し、より良き未来への解決策を模索していきたい。

北村 和也(きたむら・かずや)

日本再生可能エネルギー総合研究所代表、日本再生エネリンク代表取締役、埼玉大学社会変革研究センター・脱炭素推進部門 客員教授

民放テレビ局で報道取材、環境関連番組などを制作した後、1998年にドイツに留学。帰国後、バイオマス関係のベンチャービジネスなどに携わる。2011年に日本再生可能エネルギー総合研究所、2013年に日本再生エネリンクを設立。2019年、地域活性エネルギーリンク協議会の代表理事に就任。エネルギージャーナリストとして講演や執筆、エネルギー関係のテレビ番組の構成、制作を手がけ、再生エネ普及のための情報収集と発信を行う。また再生エネや脱炭素化に関する民間企業へのコンサルティングや自治体のアドバイザーとなるほか、地域や自治体新電力の設立や事業支援など地域活性化のサポートを行う。