ドイツのグローンデ原子力発電所 (makasana)

|

ドイツのエネルギーシフトで象徴的なのが、石炭火力、原発に対する政策である。

前述した気候変動プログラムでは、2030年までの石炭火力発電施設17GWの削減と2038年までの全廃を明記している。ドイツは石炭の産出国であり、多くの労働者が採掘などで働いている。全廃はこれらの人々、企業に対する大きなダメージとなる。これに対して政府は、すでに発電事業者に5千数百億円の補償と石炭産業のある4つの州に対して、構造転換のための5兆円を超える拠出を決めている。

一方で、原発に関する施策は、気候変動プログラムには載せられていない。脱原発は着々と進行中であり、来年2022年の12月31日で稼働する施設がなくなるからである。裁判の結果とは言え、政府は原発を保有する発電会社に対する補償金として3千億円以上を支払うことになっている。

厳しい政策を選択することは大きな決断であり、痛みを伴うことでもある。ドイツ政府、そして国民は、脱炭素の目的のためにその痛みを受け入れる覚悟を持っていると言えるであろう。

ドイツの脱原発は、単に福島事故の脅威だけからではない。1970年代から続いた各種の市民運動から始まり、チェルノブイリ事故による放射性物質汚染などを受けた国民的な議論を経て、フクシマがとどめを刺した形となった。ビジネスライクな判断力も持つドイツの国民やすべての政党には、いったん事故が起きたときの取り返しがつかないリスクを取るという選択肢は存在しない。地震もほぼない国でのこの覚悟を、私たちも冷静に見つめる必要がある。

脱炭素実現の覚悟は日本にあるのか

脱炭素の実現には2つの段階があるとされている。

2030年までのいわゆるNDC(Nationally Determined Contribution:国が決めた貢献)と2050年の最終的な脱炭素実現である。

IEA(国際エネルギー機関)の最新のリポートでは、2030年まではほぼ既存の技術で目標をクリアできるが、2050年を見据えた場合、目標達成の半分は新規の技術が必要になるとされている。いわゆるイノベーションである。中でも重要とされているのが水素とCCUS(二酸化炭素の回収と利用)である。技術的な可能性の評価は別にしておくが、ドイツでもこれまで以上に力を注ぎ始めている。

政府の脱炭素の取り組みの姿勢として、一つの指標となるのが技術導入に対する国の補助金である。

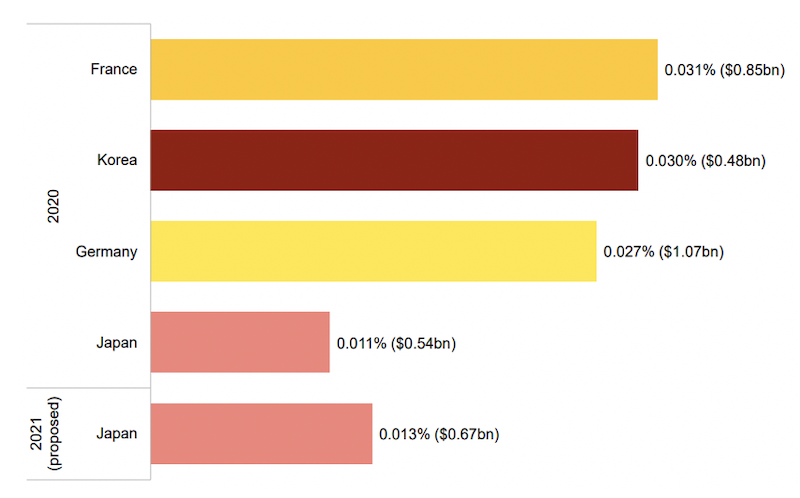

「水素に対する補助金」 出典:世界銀行、Bloomberg New Energy Finance 2021年

|

上図は、日本とフランス、ドイツ、韓国の水素に関するGDP比(および、補助金の額)である。

水素に関しては、日本の研究は先進的で他国に先んじているという論評が多いが、政府の補助は必ずしも抜きんでているというわけではないことがわかる。

GDP比では、仏、独、韓国の3分の1に過ぎず、金額で韓国を上回るが、ドイツなどに大きく劣っている。

もう一つ、数字を見ていこう。

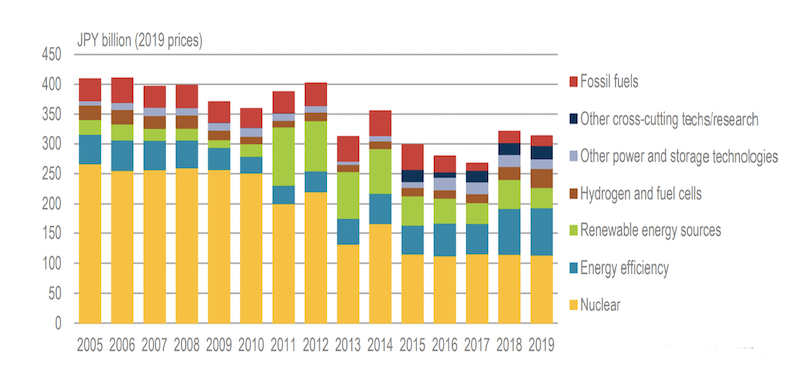

「日本のRD&D比の推移」 出典:IEA 日本リポート 2021年

|

こちらは、日本のエネルギー関連のRD&D(研究開発)費の額の推移である。

実は、日本のRD&D費はGDP比でみると、ノルウェー、フィンランドに次いで世界3位と高い。ところが、その中身としての対象に問題がある。

全体として額が減っているのが気になるが、それよりも圧倒的に黄色の割合が大きいのに気づくはずである。これは原子力に関するもので、10年ほど前までは、RD&D費の7割近くを占めていた。近年全体の3~4割に落ちてはいるが2019年度で36%と圧倒的にトップに居残っている。再生エネ関連はわずか11%、先ほど示した水素や燃料電池は10%に過ぎない。

遅ればせながら昨年10月末、カーボンニュートラルの宣言をした日本だが、これまで示されてきた具体的な政策には、まだ実現に向けた本当の覚悟が見られない。とりあえず宣言をして様子見というようなあいまいなやり方は、脱炭素には通用しないことは言うまでもない。

ドイツの決断、痛みを受ける覚悟は、まさに他山の石である。

北村 和也(きたむら・かずや)

日本再生可能エネルギー総合研究所代表、日本再生エネリンク代表取締役、埼玉大学社会変革研究センター・脱炭素推進部門 客員教授

民放テレビ局で報道取材、環境関連番組などを制作した後、1998年にドイツに留学。帰国後、バイオマス関係のベンチャービジネスなどに携わる。2011年に日本再生可能エネルギー総合研究所、2013年に日本再生エネリンクを設立。2019年、地域活性エネルギーリンク協議会の代表理事に就任。エネルギージャーナリストとして講演や執筆、エネルギー関係のテレビ番組の構成、制作を手がけ、再生エネ普及のための情報収集と発信を行う。また再生エネや脱炭素化に関する民間企業へのコンサルティングや自治体のアドバイザーとなるほか、地域や自治体新電力の設立や事業支援など地域活性化のサポートを行う。