Image credit: shutterstock

|

日本政府は17日、国の中長期的なエネルギー政策の方向性を示す第7次エネルギー基本計画(エネ基)の原案を示した。現行の計画では2030年度に発電量全体に占める太陽光や風力などの再生可能エネルギーの割合を「36〜38%」としていたのを、2040年度には「4〜5割」程度に増やす一方、火力は「3〜4割」程度に、原子力は、これまでと同じ水準の「2割程度」とする。原子力については、東京電力福島第一原発事故以降、これまでのエネ基に掲げてきた「原発依存度を可能な限り低減する」とする文言をなくし、再稼働の加速や次世代革新炉の開発を進め、再エネと同様に最大限に活用する姿勢を明確にした。(廣末智子)

来年2月に提出するNDC(国が決定する貢献)のベースに

エネ基は、エネルギーの安全性を大前提に、安定供給と経済性の確保、環境負荷低減の観点から、約3年に1度改訂されている。今回のエネ基は、日本政府が11月末に示した、2013年度比で「2035年度に60%減、2040年度に73%減」とする新たな温室効果ガス排出量削減目標と合わせ、来年2月までに国連に提出するNDC(Nationally Determined Contributions、国が決定する貢献)のベースとなることから、 パリ協定の1.5度目標の実現に向けた世界の潮流に歩調を合わせ、いかに化石燃料から転換し、再生可能エネルギーの比率を高めたものになるかが注目されていた。

第7次の策定に向けた議論は、経済産業省の有識者会議「総合資源エネルギー調査会 基本政策分科会」を中心に今年5月から行われ、化石燃料の継続や原発回帰などの是非を巡って意見が分かれてきた。しかしながら、12月17日に開かれた今年最後の会議の席上、事務局から提示されたのは2040年度には再エネを4〜5割と最大の電源とする原案で、1.5度目標の実現を求める企業や環境NGOなどからは、議論のプロセスを含めて批判が上がるのは必至とみられる。

「再エネ、原子力など脱炭素効果の高い電源を最大限活用」を明記

示された原案は、2040年に向けたエネルギー政策の方向性を、エネルギーの安定供給と脱炭素を両立する観点から、「再エネを主力電源として最大限導入すると共に、特定の電源や燃料源に過度に依存しないようバランスの取れた電源構成を目指す」と強調。その上で、エネルギー危機にも耐えうる強じんな需給構造への転換を実現するべく、「徹底した省エネルギー、製造業の燃料転換などを進めると共に、再エネ、原子力などエネルギー安全保障に寄与し、脱炭素効果の高い電源を最大限活用する」と明記している。

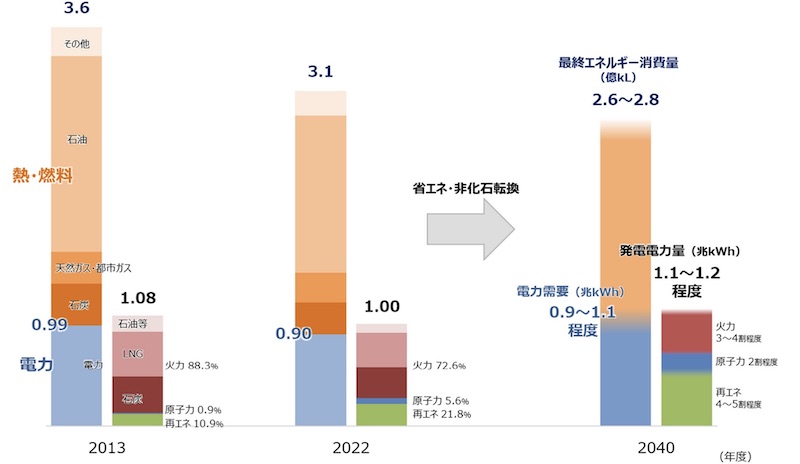

具体的な電源構成としては、直近2023年度の速報値で22.9%の再エネを、2040年度には4〜5割(太陽光22〜29%程度、風力4〜8%程度、水力8〜10%、地熱1〜2%、バイオマス5〜6%)程度まで広げる一方、現状68.6%の火力は3〜4割程度に抑え、現状8.5%の原子力は2割程度にまで広げる見通しを示した。これにより、2023年度値で15.2%のエネルギー自給率は、2040年度には3〜4割程度にまで拡大し、2013年度比の温室効果ガス削減割合は、先月、環境省と経済産業省が示した新たな排出削減目標の案とも一致する2040年に73%減を達成する、としている。

日本政府が第7次エネルギー計画の原案で示したエネルギー需給の見通し。対になっている棒グラフの、左のグラフは最終エネルギー消費量、右のグラフは発電電力量で、「送配電損失量と所内電力量を差し引いたものが電力需要」とする 出典:資源エネルギー庁、エネルギー基本計画(原案)の概要

|

原案は、「DXやGXの進展による電力需要の増加が見込まれる」と繰り返し書き、再エネの主力電源化に当たっては、「系統整備や調整力の確保に伴う社会全体での統合コストの最小化を図る」などとして、「電力市場への統合」に取り組む方針を強調。原発に関しては「他電源と遜色ないコスト水準で変動も少なく、安定的に発電可能等の特徴を有する。こうした特性はデータセンターや半導体工場といった新たな需要ニーズにも合致する」と説明し、廃炉となる原発の建て替えの条件をこれまでより緩和すると共に、次世代型の原子炉の開発を進めることなどを示した。

また案の公表に先立って経済産業省が発表した2040年度時点での電源別の発電コストの試算では、現在最も発電量が多いLNG(液化天然ガス)火力発電について、為替と燃料価格の高騰で今後も価格上昇が見込まれる上、環境対応などの費用がかさむことから、原発のコストを上回り、割高となる見通しが示された。原発については安全対策の進展で事故対応の費用も従来の想定より引き下げられるとし、安い電源として位置付けている。こうした試算も裏付けとなって、今回の原案が作成された格好だ。

専門家はどう見る?――素案であるとするならば、全面的なやり直しを

この原案を国内外のエネルギー問題に詳しい専門家はどう見るか――。

本サイトで脱炭素特集を執筆する、日本再生可能エネルギー総合研究所の代表、北村和也氏は、まず、2040年度の電源構成について「多くが感じる通り、再エネの割合があまりに低い。第6次基本計画で、2030年に36〜38%としていたのを、その10年後の2040年に4〜5割とするのは、これまでとほぼ同じ、最大でも1割分の積み増しでしかない」と指摘。さらに、「再エネを主力電源として最大限導入」とする方針についても、「口では主力と言いながらも、火力発電の維持と原発回帰に縛られ、体自体は動いていないことになる。結局、『⽔素・アンモニア、CCUS等を活⽤した⽕⼒の脱炭素化』という火力維持のための方策と、『データセンターや半導体⼯場等の新たな需要ニーズにも合致する』とする原子力の最大限利用ばかりが目立つ」と切って捨てる。

再エネの具体的な拡大策についても、「系統や蓄電池などへの言及だけと目新しさはない」。具体的には、「欧米では拡大策の常識となっている『柔軟性:flexibility』という字句は電力システムとの関連で1回登場するだけで、逆に、市場への『統合』という表現を使い、そのコストばかりが強調されている」と言い、案とほぼ同時に示された発電コストの試算についても、「2040年に再エネ発電容量が6割の場合に、太陽光発電の統合発電コストが原子力の2倍とまで算出されており、再エネの拡大どころか、まるで5割が上限とキャップをはめるようでさえある」と苦言を呈する。

その上で、北村氏は、「この案では、地球の温暖化防止に日本がさおさすと非難を浴びかねない。ただでさえ、RE100参加企業から再エネが手に入りにくい国として名指しされる日本への投資は進まず、日本企業が作るモノが脱炭素から取り残され、競争力を失いかねない」と危惧。「まだ素案であるとすれば、全面的なやり直しの必要がある。そうでなければ、今後内外で大きなリスクを背負うことになりかねない」と述べ、日本政府に案の練り直しを求めている。

廣末 智子(ひろすえ・ともこ)

地方紙の記者として21年間、地域の生活に根差した取材活動を行う。2011年に退職し、フリーを経て、2022年から2025年までサステナブル・ブランド ジャパン編集局でデスク兼記者を務めた。