花王 執行役員 ESG部門統括

SB Japan 総責任者/サステナブル・ブランド国際会議 ESGプロデューサー

Sinc 代表取締役社長兼CEO

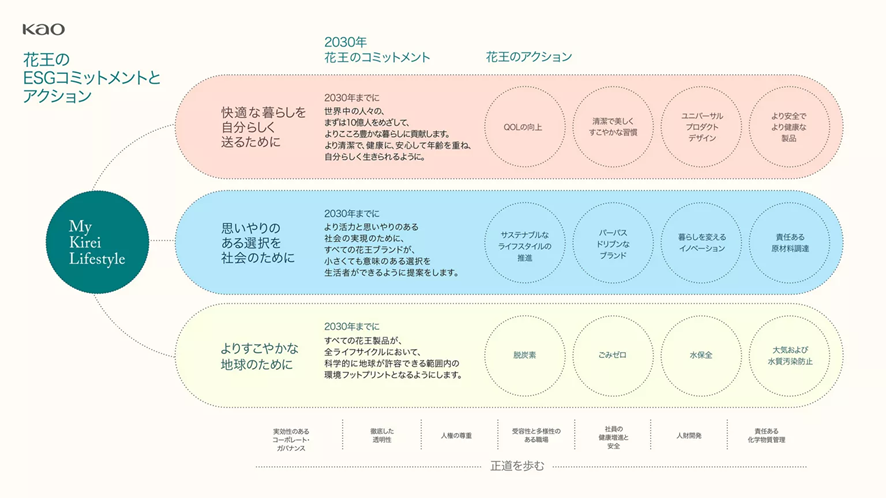

企業がサステナビリティやESGを「特別な取り組み」として語る時代は終わり、事業そのものにどう統合していくかが問われている。その中で、花王はESG戦略「Kirei Lifestyle Plan(KLP)」を掲げ、2030年までの具体的目標やビジョンを宣言。実現に向けて着実な歩みを進めている。

創業以来130年以上、人々の暮らしに寄り添ってきた花王。その根底に流れる思想とは何か。そして、個々の強力なブランド力を、いかにして企業全体の価値へと昇華させていくのか。同社執行役員でESG部門を統括する大谷純子氏に、サステナブル・ブランド ジャパン総責任者の田中信康が聞いた。

135年前の「花王石鹸」から不変の思い

田中信康・サステナブル・ブランド ジャパン総責任者(以下、田中): 本日はありがとうございます。早速ですが、花王のESG戦略「Kirei Lifestyle Plan」についてお伺いします。多くの企業が、経営の核としてのESGやサステナビリティの重要性を掲げる中で、花王の戦略にはどのような独自性があるのでしょうか。ESG戦略と事業戦略の関係性をどう整理されているのか、お聞かせください。

大谷純子・花王執行役員 ESG部門統括(以下、大谷): まず大前提として、私たちの企業理念である「花王ウェイ」があり、その使命として「豊かな共生世界の実現」を掲げています。人々と地球が共に豊かに暮らせる社会を作る、ということです。

「KLP」は、この大きな使命から切り離されたものではなく、むしろその実現に向けた道筋を示すものです。ですから、「ESG戦略を進める」というよりは、「花王が本来やるべき事業を、時代の変化の中でどこに注力しながら進めていくか」という方向性を示したものがKLP、という位置付けになります。

田中: 貴社において当然のこととして、ESGが事業の外にある特別な活動なのではなく、事業そのものである、と。

大谷: まさに「生業そのもの」ですね。1890年に最初の石鹸「花王石鹼」を発売したときも、当時の社会背景として、まだ衛生的な暮らしが隅々まで行き届いていない中で、高品質なものを、イノベーションによって手の届く価格で提供したい、という思いがありました。その精神は今も全く変わっていません。

田中: KLPの策定においても、元々大切にしてきた取り組みを整理し、再定義された、という側面が大きいのでしょうか。

大谷: その通りです。「今までやってきたよね」ということを社員に向けて掘り起こし、勇気付ける。そして、ただ過去を振り返るだけでなく、現代の解釈を加えていくことが大事だと考えています。

例えば、花王には1970年代から「商品開発五原則」というものがあります。「社会的有用性があるか」「創造的技術が盛り込まれているか」「コストパフォーマンスで他社商品より優れているか」など、原則自体は今も変わりません。しかし例えば、気候変動が深刻化する現代において、私たちが向き合うべき「社会的有用性」とは何なのか。それはよりクリアになっているはずです。このように、原点に立ち返りながら、新しい解釈を加えていく。そのプロセスを経て、KLPは生まれました。

経済合理性にも適う「Maximum with minimum」

田中: その「解釈」を象徴するキーワードが、中期経営計画「K27」にも記載のある「Maximum with minimum(最小限の資源で最大価値を)」という考え方なのですね。

大谷: はい。私たちはメーカーとして、さまざまな自然資本に依存しながらモノづくりをしています。だからこそ、使う資源(分母)を最小にとどめ、それをお客様や顧客にとっての最大の価値(分子)に変換してお届けする。この考え方が、私たちの「よきモノづくり」の原点です。

田中: 環境配慮視点だけでなく、事業側面でのメリットにもつながることで、企業としての存在意義や、今後存続していけるかどうかも問うものになると理解しています。

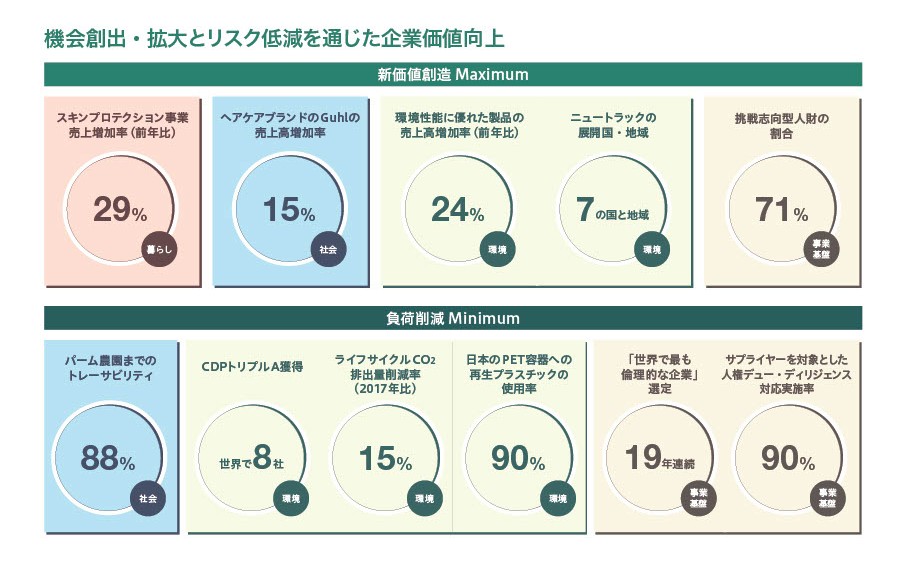

大谷: ええ。少ない資源で高いパフォーマンスを出せれば、経済合理性にも重なります。実はこの考え方は、古くから花王の企業文化に根付いていて、その一例が「TCR(Total Cost Reduction)」という全社的な活動です。これは単なるコスト削減ではなく、工場などを中心に、あらゆる業務プロセスを一度見直し、より効率的・効果的にすることで、本来成し遂げたいことの価値も上げる、という取り組みです。2024年度はグループ全体で4765件の改善案件が現場から上がってきました。

田中: すごい数ですね。

大谷: 本当に草の根の活動なんです。そして、その一つひとつをひも解いていくと、例えばエネルギー使用量が減ってCO2削減につながっていたり、容器の設計変更でプラスチック使用量が減っていたりする。社員一人ひとりが創造性を発揮する土台が、ここにあるのです。「Maximum with minimum」の発想を、いかに自分たちの活動の隅々にまで取り入れていくか。それが、Kirei Lifestyleの実現と、私たち自身のサステナブルな事業につながっていくと考えています。

界面科学と共感をどう結びつけるか

田中: その思想を具現化する上で、やはり花王の強みである「技術」が核になるかと思います。具体的なイノベーション事例についてもお聞かせいただけますか。

大谷: 技術はもちろん重要です。花王のビジネスは、石鹸に代表されるように「界面科学」の世界にあります。汚れをいかに効率よく落とすか。触れる「面」が存在するところに私たちのビジネスがある。この界面制御の技術を応用した例はたくさんあります。例えば、こすらなくても泡が汚れを落とすトイレの洗剤もその一つです。

しかし、技術革新だけでは不十分です。それをいかにお客様にとっての「価値」にするか。そこには、コミュニケーションやマーケティングにおける、もう一つのイノベーションが必要になります。

田中: 技術とコミュニケーション、その両輪が重要だということですね。

大谷: その通りです。良い例が、食器用洗剤「キュキュット」の新しい詰替え容器「未来にecoペコボトル」です。プラスチック使用量を大幅に削減したこの容器は、技術的には「Maximum with minimum」の成果です。しかし、私たちはそれを単に「プラスチックを何%削減しました」と訴求するだけでは終わらせませんでした。

田中: 「ecoペコ」というネーミングに独自性と親和性があり、消費者へのイメージアップにもつながりますね。

大谷: はい。「eco」と、ボトルを簡単に「ペコ」っとつぶせる楽しさを掛け合わせ、詰替え容器そのものをブランディングしたところ、体験の様子がSNSで流行するなど、大きな共感を呼びました。結果、これまで取り込めていなかったお客様が新たにファンになってくださり、売上も非常に好調です。

田中: 非常にユニークですね。環境価値だけを声高に叫ぶのではなく、ブランドが元々持っている「面倒な食器洗いを楽しく」という目的と、環境への配慮がごく自然に結びついている。

大谷: そうなのです。お客様は「サステナビリティのために」と意識しなくても、楽しい、便利だと感じて手に取った製品が、結果的に環境負荷の低減につながっている。そうした世界観をもっと作っていきたい。これもイノベーションの一つの形だと考えています。

田中: 他にも、そうした技術とコミュニケーションの融合によって価値を生み出している事例はありますか?

大谷: 衣料用洗剤「アタックZERO」に使われている「バイオIOS」という洗浄成分もそうです。これは、従来は洗浄剤などの原料として使いにくかったパーム油の固体脂部分から、効率的に作り出すサステナブルな界面活性剤です。森林伐採をせずに、今ある資源を有効活用したいという研究員の思いから生まれました。この技術のおかげで、少量でも汚れが落ちやすくなったり、洗った後の肌に薄い膜をつくって保湿効果を発揮したりするといった、お客様にとっての新しい価値も提供できています。独自性の高い技術をお客様の共感につなげていくことが、私たちの挑戦です。

グローバルな社会課題と向き合い、新たに見えた「自社課題」

田中: パーム油のお話は、グローバルな社会課題解決という視点にもつながりますね。気候変動や資源問題など、世界共通の課題に対して、花王の技術をどう展開していくのか、非常に期待が高い部分だと思います。

大谷: はい。気候変動はグローバル共通の課題ですが、その現れ方は地域によって異なります。どんどん暑くなる中でどう快適に過ごすか、強くなる紫外線からどう肌を守るか。そうした悩みを解決するのも私たちの役目です。塗り心地がよく、紫外線防御効果の高いUV製品は欧米の方にも大変人気で、大きなチャンスだと捉えています。

また、地域特有のニーズから大きな市場を生み出した例もあります。欧米では日焼けした小麦色の肌が好まれる文化があり、肌へのダメージを懸念しながら日光浴をする人が多い。そこで生まれたのが、紫外線を浴びずとも肌が小麦色になる「セルフタンニング」という市場です。花王の「ジャーゲンズ」というブランドはこの市場のパイオニアであり、今も支持されています。

田中: パーソナルな悩みが、実は大きなニーズの裾野を持っている、ということですね。乾燥性敏感肌向けの「キュレル」なども、同じような成功事例と言えるかもしれませんね。

大谷: おっしゃる通りです。課題解決型のモノづくりは、私たちの得意とするところです。ただ、良い話ばかりではありません。そうした個々の素晴らしいブランドや技術がある一方で、もっと強化していかなければいけない点もあります。

田中: と言いますと?

大谷: 「花王」という企業自体をもっと知っていただく必要がある、ということです。お客様が日々お店で手に取ってくださるのは、「アタック」や「ビオレ」、「キュレル」といった個々の商品ブランドであって、「花王」という企業名はあまり前面に出てきていませんでした。しかし、これからの時代、お客様に安心して製品を選んでいただくためには、「花王の製品だから大丈夫」「花王なら、社会や環境にここまで配慮してくれているはずだ」という信頼感を、企業としてしっかりブランディングしていく必要があります。個々のブランドの認知度に対して、花王という企業のブランディングとコミュニケーションを強化し、どう相乗効果を出していくか。ここは、今後最大の課題だと強く認識しています。

成長に必要なのは、社員のポテンシャル解放

田中: 個々のブランド力を、いかにして「花王」という一つの大きな価値に束ねていくか。それはガバナンスのあり方とも密接に関わってきそうですね。特にグローバルで事業を展開していく上で、本社として示すべき方向性と、各地域のローカルな戦略とのバランスをどう取っていくのでしょうか。

大谷: 非常に重要なポイントです。セントラルでやる部分と、ローカライズすべき部分を、ブランドごとにクリアにしていく改革を進めています。その中で、ESGの視点をどこに組み込み、ブランド価値としてどう訴求していくのか。これは簡単なことではありません。

ただ、その根幹にあるのは、やはり「人」だと思います。花王にはポテンシャルを秘めた社員がたくさんいます。海外各地の社会課題に対応できる適切なパートナーシップを結ぶためにも、社員一人ひとりが「自分はどう社会課題解決に関わっているのか」を自分なりに解釈し、挑戦していく必要があります。

田中: 社員の方々のエンゲージメントをどう高めていくか、ということですね。

大谷: はい。私自身も、社員と直接対話するタウンホールミーティングのような時間を大切にしています。私が全ての答えを持っているわけではないので、一緒に考える、というスタンスです。そうした対話を通じて、社員が秘めている挑戦へのアクセルをどう踏むか。そのための風土づくりが不可欠です。

幸い、エンゲージメント調査を見ると、70%以上の社員が「自分たちの仕事で挑戦を実践している」と答えてくれています。少しずつ浸透してきている手応えは感じています。

田中: 最後に、KLPの先、2030年、さらにその先を見据えた花王の未来についてお聞かせください。

大谷: 「Maximum with minimum」な商品が世の中に普及すればするほど、理論上はよりサステナブルな社会になるはずです。そして、それが花王の製品であれば、私たちは社会のお役に立てていることになるし、事業としても成長できる。そんなあり方を本気で目指したい。

サステナビリティ経営を本当の意味で成功させている企業は、私たちを含めて、まだ世界にないのかもしれません。それでも、私たちはお手本となるような存在になりたい。私がいる間には達成できないかもしれませんが、そういう未来につながるシステムを作りたいと強く思っています。

田中:事業の原点に立ち返り、それを現代の言葉で再解釈しながら未来を創る、花王さんの強い意志を感じました。本日はありがとうございました。

写真:原 啓之

花王株式会社 執行役員 ESG部門統括

マスコミを経て、花王に入社。企業理念「花王ウェイ」の花王グループ啓発活動を担当。 その後、グローバル社内広報やグローバルコーポレートコミュニケーション推進を担当。中期経営戦略に基づくプロジェクト(企業イメージ醸成プロジェクト、未来創造プロジェクト)の推進に携わる。2018年に ESG部門 部門推進・ESG広報担当部長に就任し、花王ESG戦略「Kirei Lifestyle Plan」の策定・推進を担う。2022年にESG部門 ESG戦略部長に就任。2025年より現職。

SB Japan 総責任者/サステナブル・ブランド国際会議 ESGプロデューサー

株式会社Sinc 代表取締役社長兼CEO

大手証券会社にて株式、デリバティブ取引、リサーチマーケティング、人事、財務・IR、広報部門など管理部門を幅広く経験し、資本市場に長く精通。大手企業の財務・IRコンサルタント、M&Aアドバイザー、コーポレートコミュニケーション支援業務の責任者として従事。財務・非財務コンサルティングのキャリアを活かし、統合思考、情報開示の支援業務を中心に、幅広くコンサルティング業務に携わる。

横田 伸治(よこた・しんじ)

サステナブル・ブランド ジャパン編集局 デスク・記者

東京都練馬区出身。毎日新聞社記者、認定NPO法人カタリバ職員を経て、現職。 関心領域は子どもの権利、若者の居場所づくり・社会参画、まちづくりなど。