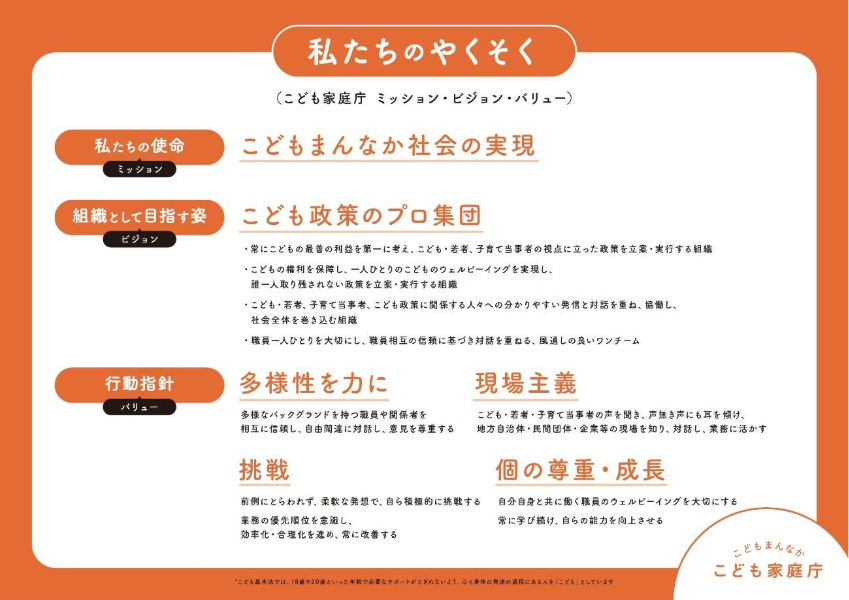

「こどもまんなか社会」の実現へ、社会の歯車が動き出している。主役は当事者である子ども・若者たちだが、その権利を十分に保障するには、既存の意思決定プロセスや制度設計の見直しなど、大人たちの変化も求められる。全国各地で取り組みが進む中、司令塔を担うこども家庭庁の現場から、変化の現在地を探る。

なぜ今、「子どもの権利」が重要なのか

子ども・若者を権利の主体として捉え、社会全体で支えていく「こどもまんなか社会」の実現が、世界的な潮流になっている。1989年に国連で採択された「子どもの権利条約」は、「生きる権利」「育つ権利」「守られる権利」「参加する権利」という4つの柱を掲げ、子ども・若者を尊重することの重要性を説いた。子ども・若者を単なる保護の対象ではなく、自らの意見を表明し、社会に参加する権利を持つ存在として位置付けるため、教育や福祉の領域だけでなく行政の意思決定にとっても大きな影響を持つ。

日本では近年、児童虐待や不登校、子どもの貧困、ヤングケアラーなど課題が深刻化し、従来の縦割り行政では対応しきれない状況が顕在化する中、児童福祉法や教育基本法など、個別の分野での法律は存在したが、「子どもの権利」そのものを中心に据え、横断的に保障する法律はなかった。こうした課題にも横断的に取り組み、子どもの権利を法的に保障するため、2023年4月に「こども基本法」が施行。同法では、子どもの権利条約の精神にのっとり、以下の6つの基本理念を掲げている。

| ・すべてのこどもは、個人として尊重され、基本的人権が保障されること。 ・すべてのこどもは、適切に養育され、生活を保障され、愛され保護されること。 ・すべてのこどもは、意見を表明する機会と、社会活動に参加する機会が確保されること。 ・すべてのこどもの意見は、年齢や発達に応じて尊重され、その最善の利益が優先されること。 ・こどもの養育は家庭が基本としつつ、必要な支援が十分に行われること。 ・家庭や子育てに夢を持ち、喜びを感じられる社会を実現すること。 |

こうした理念は全国にも広がっている。先進的な自治体では、こども基本法に先んじて、あるいはその理念を具体化する形で、独自の条例制定が進んできた。例えば、全国の先駆けである川崎市は2000年に「川崎市子どもの権利に関する条例」を制定。また、子どもの権利侵害からの救済機関を設置した東京都世田谷区の例は、他の自治体のモデルとなった。NPO法人子どもの権利条約総合研究所によると、2025年4月にも10自治体が加わり、これまでに全国81の自治体が条例を制定。子どもの権利を守り、その視点を政策に反映することを約束している。

こども家庭庁が担う、子ども・若者と行政の橋渡し

これらの動きの司令塔として、こども基本法施行と同時に発足したこども家庭庁は、政府全体の子ども施策を横串で推進する「こどもまんなか実行計画」の策定などを手掛ける。一方、「こどもまんなか社会」実現には行政の努力だけでなく、企業やNPO、地域コミュニティ、そして市民一人ひとりの参画が不可欠となることから、各地域で活動する個人・団体を後押しするためのプラットフォームとして「こどもまんなか応援サポーター」制度を実装。2025年7月末時点で、40道府県、343市区町村、2873の団体・企業・個人が登録しているという。

同年8月、そうしたサポーターの中でも、子ども・若者の当事者として活動する個人・団体がこども家庭庁に集う「ユースのアクションサミット2025」が開催され、全国6団体が活動報告や意見交換を行った。

大阪府と三重県の高校生は、サステナビリティやウェルビーイングをテーマに、より良い社会の実現を目指す「アース・ガーディアンズ・ジャパン」として活動。若者の意見が行政に届きにくい現状を変えようと、自分たちが「つなぎ役」となることを宣言した。また熊本県の高校生らは、教育格差の解消に向けて地域の子どもに学習支援と体験活動を届ける「NEW STEP実行委員会」の活動を報告した。

他にも、群馬県の「るりあるく」は、子ども食堂が持つ「貧困家庭の子が行く場所」というイメージを刷新し、誰もが気軽に集える地域のサードプレイスを創出する取り組みを紹介。宮城県では「そこらへんの普通の高校生」がプレイリーダーとなり、0歳から100歳までが一緒に遊べる居場所「とみやっこプレイパーク」を守っている。

実効性ある「こどもまんなか社会」に向けて

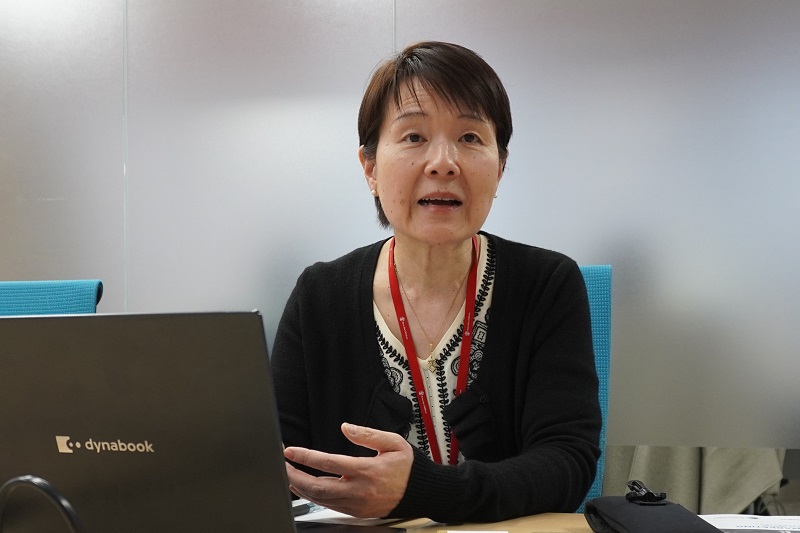

各団体の発表を受け、こども家庭庁の渡辺由美子長官は若者たちの活動が地域社会や行政に良い刺激を与えていることを強調し、「皆さんのように子ども・若者と行政の橋渡しをしてくれるのは素晴らしい。こうした活動が、大人も含めて心を動かしていくと思う」と称賛した。

同時に、こども家庭庁には、子ども・若者の意見表明を単発のイベントで終わらせず、政策立案や制度設計に着実に反映させる「仕組み化」が 求められる。全国の好事例を集約・発信し、多様なステークホルダーをつなぐハブとしての役割を果たせるかどうかが、今後の成否を左右する。

こどもまんなか実行計画は、年1回改定される仕組みを持つ。今後、その更新プロセスに今サミットで示されたような若者主体の取り組みや意見をどう位置付け、計画の改定や進捗管理の仕組みに反映できるかが、「こどもまんなか社会」を実効性あるものとするための試金石となる。

| 【参照資料】 こども基本法とは?(こども家庭庁)https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/kodomo_seisaku_suishin/230323/kihon.pdf |

横田 伸治(よこた・しんじ)

サステナブル・ブランド ジャパン編集局 デスク・記者

東京都練馬区出身。毎日新聞社記者、認定NPO法人カタリバ職員を経て、現職。 関心領域は子どもの権利、若者の居場所づくり・社会参画、まちづくりなど。