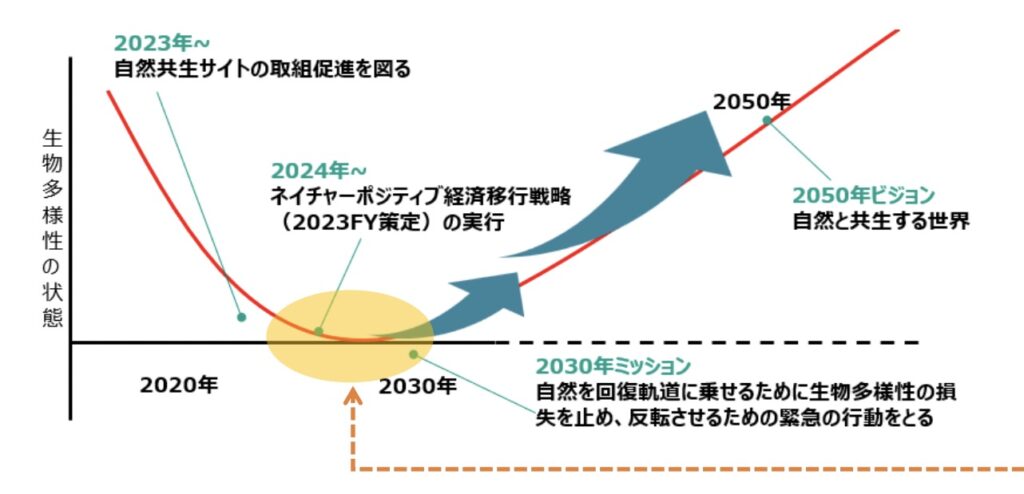

生物多様性の損失が世界的なリスクとして深刻化する中、日本政府は、今から5年後の2030年までに、「ネイチャーポジティブ経済」へと移行することを柱に据えた国家戦略を進めている。同年に「自然を回復軌道に乗せ、生物多様性の損失を反転させるための緊急の行動を取る」という世界目標と歩調を合わせたもので、環境省からはその実現に向けたロードマップも公開された。

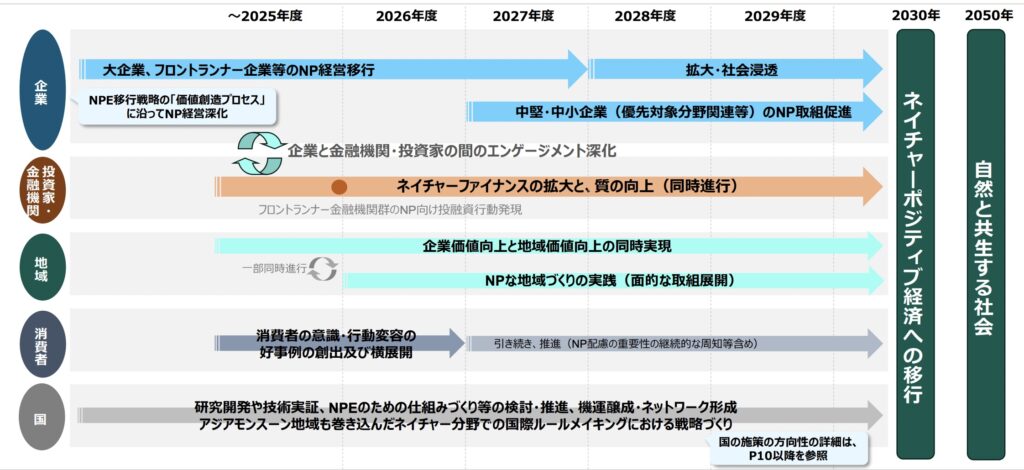

生物多様性保全と経済成長を両立させるため、いつまでに、何をすべきか――。ロードマップには、義務付けではないものの、企業や金融機関、地域社会といった多様な主体に期待される行動と、それらを支える国の支援策が並ぶ。

中でも鍵となるのは、「自然資本に立脚したGDPを超える豊かな社会」を見据え、ネイチャーファイナンスといった投融資の拡大を通じて、自然再興の資金を循環させる仕組みづくりだ。

「いつまでに、何をすべきか」の全体像を提示

日本政府は、2022年に採択された「昆明・モントリオール生物多様性枠組(GBF)」※1を受け、2023年に「生物多様性国家戦略」(2023〜2030)※2を策定。その基本戦略の一つに、「ネイチャーポジティブ経済の実現」を掲げる。

ネイチャーポジティブ経済とは、生物多様性の損失を止め、反転させることによって、自然を回復軌道に乗せる経済のあり方を指す。企業には、バリューチェーン全体で環境負荷を最小限に抑えつつ、製品やサービスを通じて自然への貢献を最大化することが求められる。併せて、それら企業の取り組みが消費者や市場に正当に評価される社会へと転換することも、重要な目標とされる。

2025年7月末に公開されたロードマップは、そうした目標の実現に向け、2030年時点の“絵姿”の詳細を提示するとともに、「『いつまでに、何をすべきか』の全体像を具体化する」ことを目的に策定。国としては、地域生物多様性増進法※3に基づく「自然共生サイト」の認定や支援証明書の発行といった施策を軸に置きつつ、企業、金融機関・投資家、地域社会、消費者からなるステークホルダーに期待されるアクションを時系列で整理した。

大企業は2027年度までに移行を

ロードマップは、まず大企業や先行企業が2027年度までに、自然資本の保全や再興の視点を事業活動に組み込んだ「ネイチャーポジティブ経営」へと移行するよう求める。具体的には、TNFD(自然関連財務情報開示タスクフォース)提言を踏まえたリスク・機会の分析と情報開示、バリューチェーン全体での環境負荷の把握と削減、自然再生に資する製品・サービスの提供などを通じ、自然と共生する新たな企業価値を創造していく流れを描いた。

一方で金融機関や投資家には、2030年までの5年間で企業とのエンゲージメントを深め、ネイチャーファイナンスの拡大といった自然関連情報を活用した投融資行動を段階的に進める方針が示された。

さらにこの間、地域には、企業価値の向上と合わせて地域価値の向上を実現するための面的な取り組みの展開を促す。消費者には、商品やサービスの選択を通じて、自然に配慮した企業活動を後押しする役割を期待し、2026年度までに、意識や行動の変容につながる好事例を創出することが掲げられた。

全体を貫く「ランドスケープアプローチ」の視点

ロードマップの全体を貫くのは、一定の地域に関わる全てのステークホルダーが多様な観点から連携して自然資本の保全と活用に取り組む、「ランドスケープアプローチ」の視点だ。

この視点による現状の課題を、ロードマップは、「一部の企業は、TNFD開示の過程で地域の自然資本との接点把握に着手しているものの、多くは企業活動と地域とのつながりを明確にすることができていない」と指摘する。

理想は、企業が、森林や草原、里地里山、湿地、湖沼、藻場・干潟、サンゴ礁といった自然資本とのつながりを認識し、それらを踏まえたネイチャーポジティブの取り組みを進め、企業価値と地域価値の双方を高める姿だ。そのためにも、成功事例を生み出すための体制強化が急務とされる。

理想像と現状とのギャップも明確に

ロードマップは、ネイチャーポジティブ経営へと移行する上で、理想像と現状との間にあるギャップも明確にしている。

例えば、バリューチェーン全体で自然への影響を把握・評価するためのデータ基盤が未整備で、多くの企業が、ネイチャーポジティブと事業機会との関連性を見出せていない。株価や株価純資産倍率(PBR)の向上、売り上げの増加につなげる「企業価値向上ストーリー」をいかに確立し、社会に浸透させていくかが課題だ。

また、生物多様性や自然資本をめぐる国際ルールづくりが活発化する中、日本企業は「見えない市場」への投資が弱く、世界的に優れた技術や研究成果を事業化・国際標準化につなげる体制も十分ではない。

こうした課題に対し、ロードマップは、産学連携による国際ルールメイキングへの参画と、日本の強みを生かす有効なアプローチの確立などを打ち出す。

さらに、生物多様性や自然資本を「価値付け」することを見据えた評価制度(いわゆる「生物多様性クレジット」)については、日本やアジアの自然環境の特性を反映した適切な評価の重要性を指摘。その前提となる自然関連データの基盤整備を進めつつ、価値付けの仕組みを検討・活用していく方針を示した。

2050年の「自然と共生する世界」の実現に向けて

国は、生物多様性保全の世界目標に合わせ、今から5年後の2030年に、「自然を回復軌道に乗せるために生物多様性の損失を止め、反転させるための緊急の行動」を実行に移すことをミッションに掲げる。その先には2050年のビジョンである「自然と共生する世界」を見据え、生物多様性を持続的に高める計画だ。

その軸となるネイチャーポジティブ経済への移行をどのように実現していくか――。国や企業だけでなく、地域や、そしてそこに暮らす一人ひとりが、それぞれの立場で役割を果たし、連携を深めていくことが自然再興の大きな鍵を握っている。

| 【参照サイト】 ・環境省 「ネイチャーポジティブポータルサイト」(2025年8月18日開設) https://policies.env.go.jp/nature/nature-positive/ ・環境省 「ネイチャーポジティブ経済移行戦略ロードマップ(2025-2030年)」 https://www.env.go.jp/content/000333089.pdf ・環境省、農林水産省、経済産業省、国土交通省 「ネイチャーポジティブ経済移行戦略~自然資本に立脚した企業価値の創造~」 https://www.env.go.jp/content/000213092.pdf |

用語注釈・関連記事

※1 昆明・モントリオール生物多様性枠組(GBF)

※2 生物多様性国家戦略

※3 地域生物多様性増進法

廣末 智子(ひろすえ・ともこ)

地方紙の記者として21年間、地域の生活に根差した取材活動を行う。2011年に退職し、フリーを経て、2022年から2025年までサステナブル・ブランド ジャパン編集局でデスク兼記者を務めた。