〜情緒的対応から合理的対応へのブランド・ガバナンス〜

|

世間が求める組織対応とは

「ブランドが落ちる」とか「落ちません」との議論が大学界でも聞こえる昨今。昨年末には重厚長大の企業における品質管理や検査の問題が連続し、春先からは省庁の情報改ざん問題が再燃し、そしていまや大学。まさに産学官において、ブランド毀損が連発している。昨年末にも「ブランド毀損とブランド・ガバナンス」にて論じたが、まさにブランド・ガバナンスの粗末さが組織生命にも関わる大きな毀損を生んでいるのである。

インテージ社とSB−J(サステナブル・ブランド・ジャパン)の我々で2月に全国で共同調査(n=2040、5点尺度)した結果によれば、「企業不祥事対応において重要なもの」は、企業からの「謝罪」ではなく、「正確な説明、原因追求と改善策の公表、迅速な説明」を求めていることがわかる(図表1)。

図表1)SDGsの認知の違いによる企業への期待

|

伝統的に日本における責任の取り方は「担当者が謝罪し責任をとれば、後はうやむや」というトカゲのシッポ切りだった。2001年に日本航空機のニアミス事故が発生したとき、怪我をした乗客への見舞いや謝罪が空港に戻った機長からはなく「弁護士に相談する」と会見を避けたことで、メディアや世間から機長や日航機長組合へのバッシングが起きた。当時の風潮からすれば事故があれば「まずは謝罪」という空気のなかで、グローバルな対応とはそういうものかとも感じたものだ。結果として、これは管制塔の指示ミスであり、むしろこの機長は何百人を巻き込みかねない大惨事を避けたヒーローであったことがわかった。

グローバル化が進むなかで、今日の日本人は「謝罪」より「原因究明と改善」を求めるようになっており、情緒的対応ではなく合理的説明を求めるように変化している。昨今の産学官の不祥事問題でなかなか火が消せないのは、謝罪のみで終わらせようという旧き伝統にとらわれてしまったガバナンスにこそ問題があるのだろう。

SDGsの認知が広まる世代

図表1では、こうした企業不祥事対応に関して、SDGs認知者と未認知者での差異があるかを調べているが、有意な差があるのが、やはり「正確な説明、原因追求と改善策の公表、迅速な説明」であり、これに「行政調査・指導」が加わっている。

一方、謝罪とメディアからの批判的検証は、SDGs認知者と未認知者において平均値も低く、その差異もない。メディアによる批判的検証の期待が低いのは、日本では一部のメディアに権力との癒着があると疑われていることに一因もあるのだろうか。または欧米のように性悪説に立ち、批判的検証によって真実を暴くことをメディアに期待することより、日本では性善説に立って企業自らの開示姿勢が重要だと考えているのかもしれない。

さらに、小山嚴也氏(関東学院大学)、江戸克栄氏(県立広島大学)と私との研究においても「企業不祥事が発生したときにとる不買行動」の5点尺度の平均は、SDGs認知者が3.42に対してSDGs未認知者3.26と有意な差が出ており(t=2.60,p<0.01)[i]、SDGs認知者の厳しい態度が現れている。

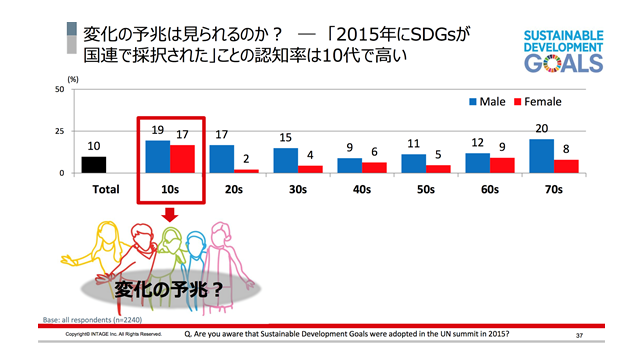

ただ、SDGs認知者は約10%しかいないと批判もあるかもしれない。しかし、図表2によればSDGsの認知度は男女ともに10才代が20%弱と、世代間のなかで最も高くなっている。進学校として急成長を遂げた渋谷教育学園渋谷中学高等学校理事長の田村哲夫氏によれば、受験のハウツーが優れているのではなく、スーパーグローバル校として、生徒達がサステナビリティやSDGsの世界観をもつことこそが進学実績に繋がっているとのことであった。この高校からは1割の生徒が海外大学を目指すという。この世代がこれからの市場をつくっていくとなると、企業は対応せざるを得ないのではなかろうか。

図表2)SDGsの世代別認知率

|

グローバル化は海外進出だけではなく、世界基準に則ること

これまでのグローバル化は、海外進出していくことであり、現地にマーケティング適応するべきか、またはこれまでの方法を踏襲して標準化していくべきかが永く重要な意思決定とされてきた。

しかし今日のグローバル化は、国内基準や日本感覚で物事を捉えるのではなく、世界的な観点からサステナビリティを俯瞰し、世界基準に合わせて企業活動をしていくことに他ならない。ルールを受け入れながらも競争軸としては差別化を図っていくことに企業の戦略の醍醐味があるはずだ。

慶應義塾塾長の長谷山彰氏は、グローバル化の事例として「当初、日本柔道界は、カラー柔道着や積極的な攻撃的姿勢は日本的精神として本筋ではないと反対していた。いま柔道がグローバル化してわかったことは、ルールは世界の流れの従いながらも日本の個性を見せていくことが重要だった」と論じ、大学改革に着手している。

アンドリュー・S・ウィンストン氏は『ビッグ・ピボット』の中で、VUCA(Volatility(変動)、Uncertainty(不確実)、Complexity(複雑)、Ambiguity(曖昧)の頭文字をとった造語)の経営環境では、バスケットボールのピボットのように、片足は自社の志に置きつつ、片足は正しい方向に大きく踏み出すべきだと示唆している[ii]。サステナビリティと利益が相反するとかしないとかの問題ではなく、新たな土俵の上でいかに利益を生み出す事業を構築していくかが鍵となっているのである。

企業理念は、”社会の鏡”に映ってこそ意味がある

いま日本の組織が知るべきは、VUCAといわれる激しい環境変化とインターネットによって隠し事ができない時代において、最も重要なことは、Transparent(透明性)な経営こそが最もリスクが少ないということだ。

むしろこの環境を積極的に捉えて、企業理念をトップ・マネジメント自らがステイクホルダーや社会に訴えて社内外に浸透させ、結果として形成された企業イメージや製品イメージこそが肝となる。これを我々は“ブランド・プレゼンス(ブランド存在感)“と呼んでいる(図表3参照)。企業理念をウェブサイトや企業広報に載せたことに意味があるのではない。ましてや企業理念は実態を隠す綺麗な包装紙ではない。

企業理念が“社会の鏡”にどのように映っているのかを、トップ・マネジメントが常に意識しながら、社内外に血液を流すようにコミュニケーションを動態、迅速かつ柔軟に仕掛けていくことが重要だ。サステナブル・ブランド国際会議の創設者コーアン・スカジニア氏は「サステナブル・ブランドとは企業の頭であり心であり、背骨となる精神的支柱だ」と喝破したが、ここからもブランド戦略がマーケティング戦略の一翼どころではなく、VUCAの時代にこそトップ・マネジメントが牽引する組織の旗印となるものだとわかるだろう。

図表3)ブランド・ガバナンスの構図

|

こうしたトップ・マネジメントのブランド・プレゼンスの下に、製品やサービスのマーケティング戦略としてのブランド・ビルディングや、企業広報から不祥事対応としてのブランド・ディフェンスを連動させていくことが、経営資源を効率的かつ持続的に活用できることとなる。ステイクホルダーを常に意識した三位一体の動きをブランド・ガバナンスと呼ぶのだ。

今日の一連のブランド毀損問題を見ていると、トップ・マネジメントが保身に走り、“社会の鏡”を意識できていないことが、結果として組織生命に致命傷となっていると思わざるを得ないのである。

青木 茂樹 (あおき・しげき)

サステナブル・ブランド国際会議 アカデミック・プロデューサー 駒澤大学経営学部 市場戦略学科 教授

1997年 慶應義塾大学大学院博士課程単位取得。山梨学院大学商学部教授、 University of Southern California Marshall School 客員研究員、Aalborg University Business School 客員研究員(2022年4月〜2024年3月)などを歴任。 多くの企業の新規事業の立ち上げやブランド構築に携わる。地方創生にも関わり、山梨県産業振興ビジョン策定委員、NPOやまなしサイクルプロジェクト理事長。人財育成として、私立大学情報教育協会FD/ICT活用研究会委員、経産省第1回社会人基礎力大賞を指導。やまなし大使。