オムロンの宮田喜一郎CTO(右)と、セイコーエプソンの小川恭範CTO

|

「テクノロジー」と「協創」はいまやサステナビリティを考える上で欠かせないキーワードだ。SDGsが掲げる「社会の変革」を具体化する新たな技術をつくるためには、社会の中で技術を共有しながら製品やサービスを有機的に進化させることが重要視されるようになる。これまで数多くの先端技術を駆使した製品・サービスを社会に実装してきた、国内の「ものづくり」企業2社、オムロンとセイコーエプソンの技術開発部門トップがサステナブル・ブランド国際会議2020横浜に登壇し、イノベーションを生み出す秘訣を語り合った。

檀上に上がったのはオムロンの宮田喜一郎CTOと、セイコーエプソンの小川恭範CTO。小川氏は2020年4月、セイコーエプソンの社長に就任する。社会課題解決のためのイノベーションをどう生み出してきたか、これからどう生み出すのか。ファシリテーターは足立直樹 SBサステナビリティ・プロデューサーが務めた。

実現したい社会からバックキャストで技術開発:セイコーエプソン

セイコーエプソンは、プリンターやプロジェクター、ロボティクスなどの分野で先駆的な製品を生み出してきた。同社が2015年に開発を発表した、オフィス内で不要な紙を再生紙に生まれ変わらせる「PaperLab」は近年の社会課題解決型の最たる製品のひとつだろう。世界初の電子機器用小型電子プリンター「EP-101」は「すべてのエプソンのプリンターの親である」と小川氏は説明し、エプソンという社名は「EPの息子(SON)」に由来する。

「この技術開発の歴史、あるいはその根源を、私たちは『省・小・精の技術』と呼んでいます」と小川氏は話す。即ち省スペース・省エネルギー、小型軽量、高精度だ。1964年の東京オリンピックで公式時計装置として採用された卓上小型水晶時計は、単一乾電池2本で1年間動作するという、それまでにない省エネルギー製品だ。

この「省・小・精の技術」をコアの技術として発展させ、プロジェクターに活用する3LCD方式の技術や製造現場で高精度な作業の自動化を実現する力覚センサー、ドライファイバーテクノロジーを具現化した「PaperLab」などを開発している。

サステナブル・ブランド国際会議2020横浜ではPaperLabの実機が展示された

|

近年、その同社の技術開発に対する考え方に、変化があるという。

「私たちは技術の会社です。ともすれば技術開発を先行させて、できたものをどうやって活用するかという考え方をしていた時代もありました。しかし今はそういう時代ではないと思っています」と小川氏は言う。

「将来実現したい世界を描き、バックキャストして技術を開発しようという考え方に変わってきています。世界の社会課題に対してどう立ち向かっていくのか、どう解決していくのかが、私たちに課された課題だと思っています」

受け継がれる創業者の精神:オムロン

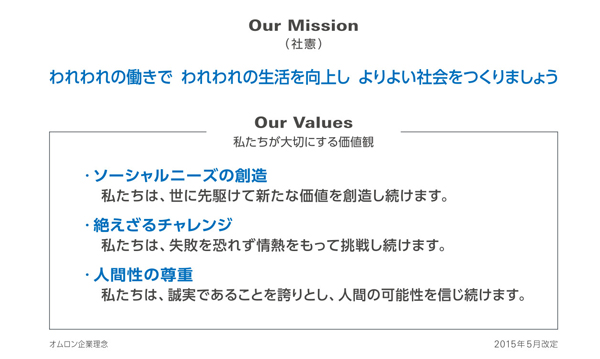

一方、オムロンも無人駅システムやオンライン・キャッシュ・ディスペンサーなど数々の「世界初」を社会に実装してきた。券売機、改札などのソーシャルオートメーション事業だけでなく、工場の自動化設備、そしてもちろんヘルスケアまで、事業展開は多岐に渡る。その理由を宮田氏は、いまも「Our Mission」として掲げられる同社の創業者、立石一真氏が制定した社憲と、大切な価値観「Our Values」を挙げて説明した。

出典:オムロンHP

|

「いまでこそ当たりまえのことですが、企業は社会の公器であるということを、われわれは創業時からのミッションとしています。そしてソーシャルニーズの創造とは、社会の課題、顧客の課題を解決するだけでなく、自らニーズをつくっていこうということです」(宮田氏)

改札システムや交通管制システム、金融分野、部品などに事業を展開したが「当初取り組んでから利益になるまで、それぞれ、ほぼ15年かかっています」と宮田氏は明かした。時間、資金を大きく投入し、それを成し遂げられた秘訣とは何か。もちろん創業者のカリスマ性や実行力があったが、その跡をどのように継ぎ、イノベーションを実現するかに「注力している」と宮田氏は話す。

そこで活用するのが、立石一真氏が1970年に打ち出した未来予測理論「SINIC理論」だ。

「およそ太古の昔から科学と技術、そして社会は、循環するように進歩しているということです。社会に問題があればそれを解決しようと技術が進歩する。そして技術に必要な科学分野が発達する。逆に、科学で発見があれば、技術も発達する。これが循環するということです」

SINIC理論では、いまは「最適化社会」にあたる。さまざまな社会課題や矛盾が表出する時代にあるという。

ずっと先ではなく、少し先の未来

オムロンの宮田喜一郎CTO(右)

|

2社はなぜ、継続してイノベーションを創造できたのか、ファシリテーターの足立氏が深堀りした。オムロンはカリスマ性を備えた、「天才的」な創業者の考え方をどのように継承しているのだろうか。

宮田氏は「創業者の『暗黙知』をいかに形式化するか」と語った。経営陣や社員が変わっても、創業者が言葉にせず思考していたことが脈々と受け継がれる必要がある。

SINIC理論を活用して単に「予測」しバックキャストで考えるだけではなく、フォアキャストの考え方と融合し、「ずっと先ではなく、少し先の未来」のために今やるべきことを見出す。同社ではこれを「近未来デザイン」と名付け、実践している。

「それぞれの事業領域、社会の課題の領域で3-10年以内に実現するであろう、具体的な近未来デザインを描くわけです。恐らく創業者の頭の中には、これが暗黙知としてあったと考えています」と宮田氏は説明する。

「近未来デザイン」は抽象的なものではなく、具体的な事業の設計図で組織として取り組む。ユニークなのは「その主語はオムロンに限りません。誰が、誰と実現するかは別にしても、このような社会になり、このような事業が出てくるだろうというデザイン」(宮田氏)だということだ。

自社に限らず社会全体の変化を捉えて、それをどう自社の事業としているのか。「『新規事業部』というような部署の創設はオムロンでも何度もやってきました。しかし多くはうまく進みませんでした」という。

独立した部門が責任をすべて負ってしまうことになれば、イノベーションが進まない。そこでオムロンが現在設置しているのは「イノベーション推進本部」だ。この部署は、実行部隊というより「プラットフォームとして機能している」という。

この部署が提供するのは、近未来デザインや戦略をつくり、検証するプラットフォーム機能。全部署から意志のある人が集まり、ネタを持ち込む場所だ。ただし、「イノベーションごっこではありません」と宮田氏は釘を刺す。必ず納期を決め、事業部に返し実現していくようにしている。

このように、オムロンは創業者の精神を受け継ぐための具体的な仕組みをつくり、実践する。それがイノベーションの創造に直接的に結びつくというわけだ。

変化するニーズに対応する視点

セイコーエプソンの小川恭範CTO(左)

|

檀上の2人から度々出たバックキャストという言葉。技術は積み重ねでつくられていくものだという印象もあり、CTOの2人からこの言葉が出るのは意外に感じるかもしれない。「より早く・大きく」という社会の需要は「よりサステナブルに・より省資源に」というように変化している。今までと違う目標からのバックキャストをどう意識しているのだろうか。

セイコーエプソンの小川氏は「社会課題にしっかりと向き合っていかないと、私たちのつくったものが、ともすると社会の課題を生み出しかねない、という危機感があります」と話す。

オムロンの宮田氏は「必ず世の中のニーズは変化します。大量生産が悪かったわけでなく、高度成長期は豊かになるために必要でした」と冷静に変化をとらえる。

「当然、技術もそれをバックアップするように進化します。またいまは、逆にシェアリングエコノミーのような従来では考えられなかったニーズが出ています。ニーズに合致しながら、ニーズドリブンではなく技術ドリブンでいけば、インターネット技術や量子コンピューターが突如として現れてきます。常にニーズと技術が循環していて、いかにそのバランスを見極めるのかが重要だと考えています」(宮田氏)

オープンイノベーションは進むのか

足立直樹 SBサステナビリティプロデューサー

|

足立氏は「ニーズはかつて個人の課題が中心でしたが、それが社会的な課題になってきたと感じています」と分析し、2人のCTOにこのように問いかけた。

「ひとつの会社が簡単に解けるような生易しいものではなくなったのではないかと思います。そういうなかで社会課題をどうやって解けばいいのでしょうか。技術開発と言えば、企業秘密であり外に出せないものだという考えもあります。オープンイノベーションが本当に実現できるのか。これからどういうかたちで企業同士や企業とほかの組織が社会課題を解決していけばいいのでしょうか」

実はセイコーエプソンは、2019年から「オープンイノベーション」を掲げている。推進の先頭に立つのは小川氏だ。その動機をこう語った。

「かつて成長してきた時代、自身で自身の企業を成長させるということに非常に重きを置いていました。自分たちで開発した技術は自分たちで商品化するということに留まっていたと思います。

でもここ数年、私たちが開発した技術はもっと世の中のためになるんだ、と考えてきました。世の中の社会課題を解決するときに、せっかく開発した技術をもっとオープンに、いろんな人に使ってもらおうと。それがやがては社会課題の解決に、確実につながると考えています」(小川氏)

オムロンの宮田氏は「SDGsの17ゴールも、およそひとつの企業では対応しきれない規模がある」と足立氏の分析に同意する。

「重要なのは、どこまでを、誰と一緒にやるのかということと、中心となるのは誰なのかということ。行政なのか企業なのか、社会に実装する責任を担うのは誰なのか。実装システムの構築が非常に重要になっているのではないかと思います。単なるオープンではなく、私たちが近未来デザインと呼んでいる事業や、社会実装のための仕組みをいかに皆さんとつくるか、という時代になっていると思っています」(宮田氏)

セイコーエプソンの小川CTOは2020年4月、同社の社長に就任することが発表されている。

「(社外だけでなく)社員にとっても社会課題の解決が大事で、これは企業価値を上げるためとか、利益を上げるためではなく、真剣に立ち向かっていこう」という社内外への姿勢を示し「結果として会社の持続のためにお金の話がついてまわると思いますが、そこを目的にするのではなく、しっかり目的を社会課題解決において、会社の運営をしていきたいと思っています」と壇上で決意を表明した。

セイコーエプソン 小川恭範CTOの単独インタビューはこちら⇒

オープンイノベーション進め「わくわくする会社」目指す――セイコーエプソン 小川恭範CTO

沖本 啓一(おきもと・けいいち)

フリーランス記者。2017年頃から持続可能性をテーマに各所で執筆。好きな食べ物は鯖の味噌煮。