日本の物流・運輸業界は現在、深刻な人手不足と脱炭素という2つの大きな課題に直面している。特に大型トラックのCO2排出削減は、2050年カーボンニュートラル実現に向けては避けて通れない領域である。こうした中、商用車大手スカニアの日本法人であるスカニアジャパンは、既存インフラを生かした「現実解」としてHVO(水素化処理植物油)の利用を打ち出した。同社が考える「持続可能な輸送システム」とは何か。持続可能な輸送戦略を担当する木内博之氏に聞いた。

「Drive the shift」をパーパスに

スカニアは1891年にスウェーデンで設立され、大型トラックや産業用エンジンなどを展開する商用車メーカーだ。現在、100カ国以上で事業を展開。大型商用車メーカーとして世界で初めて、SBTiにより科学的根拠に基づく削減目標が承認された。「Drive the shift(持続可能な輸送システムへのシフトを加速させる)」をパーパスに掲げている。

スカニアジャパンは車両提供に加え、日本の物流現場に即したソリューションを展開している。コネクテッド技術を活用した車両診断や、データ分析に基づくメンテナンスによって稼働率を高め、燃料消費を抑えるなど、運行全体の効率化を支援。脱炭素の文脈でも、車両単体の性能だけでなく、運用の無駄を減らしながら排出削減につなげる発想が土台にある。

脱炭素を阻む現場の制約

脱炭素が求められる一方、運送事業者の現場にはさまざまな制約がある。ドライバー不足といった構造的な課題に加え、新技術の導入には車両更新やインフラ整備などの追加投資が伴う。スカニアジャパンはドライバーの視点や、車両価格だけでなく燃料費・整備費も含めた総コストの最適化を重視し、現場とともに持続可能な解決策を探る立場を打ち出している。

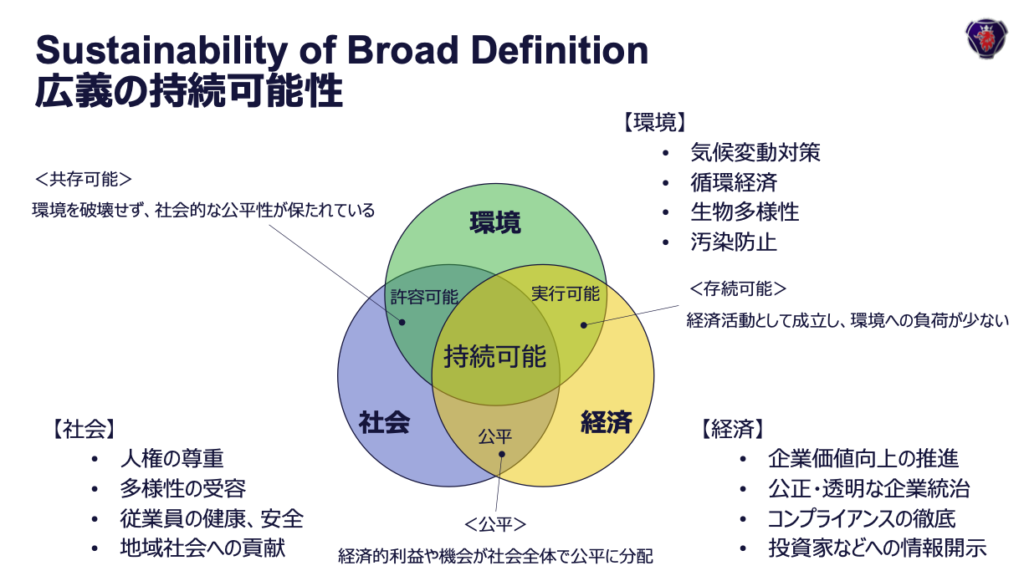

木内氏(プリセールス&ロジスティクス 持続可能輸送戦略 シニア・エンジニア)は、持続可能性を「環境・社会・経済」の3つが同時に成立する状態として捉える。環境目標だけを追い、輸送品質や事業の成立性が損なわれれば、脱炭素社会への移行は続かない。物流は社会インフラであり、現実の運行を回しながら排出を下げる道筋が必要だ。環境・社会・経済の3つの要素が融合して初めて、持続可能な輸送システムが実現するという。

HVOが現実解となる理由

大型トラックのCO2排出削減に向けて、木内氏は次世代燃料として「電気」「水素」「代替燃料(バイオ燃料)」を挙げる。電気・水素は走行時にCO2だけでなく、NOx(窒素酸化物)・PM(粒子状物質)も含めて排出ゼロを目指すゼロエミッション領域であり、代替燃料は既存の内燃機関を活用しながらCO2削減を積み上げるアプローチだと整理する。

スカニア本国は各国の事情に合わせて複数のソリューションを用意し、地域のインフラ事情や輸送要件に応じて選択できる状態をつくる方針だ。その上で、日本市場は「バイオ燃料」に軸足を置く。電動化を否定するのではなく、現時点で実装できる手段から確実に積み上げるという考え方である。

スカニアジャパンが前面に出すのが、バイオ燃料の一つであるHVOだ。HVOは植物油などを原料としており、ライフサイクル全体でCO2排出量を80〜90%削減できるという。一般にバイオ燃料(バイオディーゼル)には、従来から使われてきたFAME(脂肪酸メチルエステル)というタイプがある。木内氏によれば、FAMEは燃料としての「癖」があり、酸化しやすく、不純物の影響でメンテナンス負荷が増えるなど、運用面で課題が出やすい。

これに対しHVOは軽油に極めて近い性質を持ち、「軽油の代わりに入れても車側の扱いが変わらない」(木内氏)という。電気・水素は将来の選択肢であることに変わりはない。しかし投資負担やインフラ整備、運行要件(航続距離・積載量など)を踏まえると、日本で一気に普及するのは容易ではない。そこでスカニアジャパンは、既存車両にそのまま使用可能なHVOを「現実解」として強く打ち出している。

普及の壁は?

だが、HVOの普及にはハードルもある。その一つが供給網だ。日本国内でHVOを給油できる拠点は限られており、木内氏によると、現在は東京や大阪など数拠点のみ。長距離輸送にこそ効果が期待される一方で、拠点が限られる状況では運用設計が難しい。また、単価の高さも課題だ。

さらに、法規制の壁もある。木内氏は、HVOは軽油より比重(密度)が低く、地方税法での扱いが複雑であると説明。このため、HVOを使用する車両の事前登録や給油のたびに「譲渡証明書」を発行する必要があるなど、実務上のハンドリングが課題になる。

物流インフラを占う試金石に

こうした論点を踏まえ、同社は2026年の夏までに、運送事業者と燃料供給事業者などとともにパイロット導入を開始する予定だ。マーケティング&コミュニケーション マネージャーの片山七瀬氏は「安心して使ってもらうためには、燃料供給側を含めた各社でノウハウを蓄積し、顧客へのフィードバックにつなげる必要がある」と語る。このパイロット導入を通じて、実運用における課題の抽出と検証を行い、信頼性の高いソリューションとして市場に展開していく考えだ。

スカニアジャパンが繰り返すのは、メーカー単独では持続可能な輸送は実現できないという立場。運送事業者、荷主、燃料供給などのインフラ提供者、車両メーカーが同じゴールを見据えて進むことが欠かせない。特に荷主企業にとっては、委託先である運送事業者がHVOを採用することで、自社のScope3(サプライチェーン排出量)を即座に削減できるという直接的なメリットがある。

HVOは「軽油と同じ運用でCO2削減に踏み出せる」一方、普及へのハードルは決して低くない。現場の信頼をどう積み上げ、社会実装の設計をどこまで前に進められるか。この夏までに始まるパイロット導入は、日本の物流インフラの未来を占う試金石ともなりそうだ。

眞崎 裕史 (まっさき・ひろし)

サステナブル・ブランド ジャパン編集局 デスク・記者

地方紙記者として12年間、地域の話題などを取材。フリーランスのライター・編集者を経て、2025年春からサステナブル・ブランド ジャパン編集局に所属。「誰もが生きやすい社会へ」のテーマを胸に、幅広く取材活動を行う。