企業のサステナブル戦略を支援し、議論と実践の場を提供する法人コミュニティ「SB-Japanフォーラム」の本年度第3回が10月22日、東京都内で開催された。今回のテーマは「ウェルビーイング」。参加者同士が対話を中心に「ウェルビーイングとは何か」を掘り下げ、考えを深めた。前回から始動した分科会も併せて行われ、活発な議論が交わされた。

SSBJとマーケティング、2つの分科会を開催

フォーラム本編に先立ち、SSBJ(サステナビリティ基準委員会)とマーケティングに関する分科会を開催。SSBJ分科会は「SSBJを活用する〜サステナビリティ関連のリスクと機会、マテリアリティとは〜」と題し、Sinc統合思考研究所副所長 上席研究員の山吹善彦氏と同研究所客員研究員の今津秀紀氏が進行役を務めた。今津氏はSSBJにおける「リスクと機会」の分析について、その本質が「投資家の意思決定支援」にあると強調。これまでのマテリアリティ特定とSSBJでは、「リスクと機会」の位置付けや判断軸が違う点を解説した。

マーケティング分科会は「サステナブル・マーケティングの事例研究〜自社が提案すべき事業を考える〜」と題し、SB国際会議アカデミック・プロデューサーの青木茂樹氏(駒澤大学経営学部教授)が進行役を務めた。青木氏は、サステナブル・ブランディングとマーケティングのフレームワークとして「4P」モデルを提示。ブランド価値を「機能的価値」「情緒的価値」、そして「サステナブル価値」の3層構造で捉える考え方を紹介した。

「対話」でひも解く、ウェルビーイングの本質

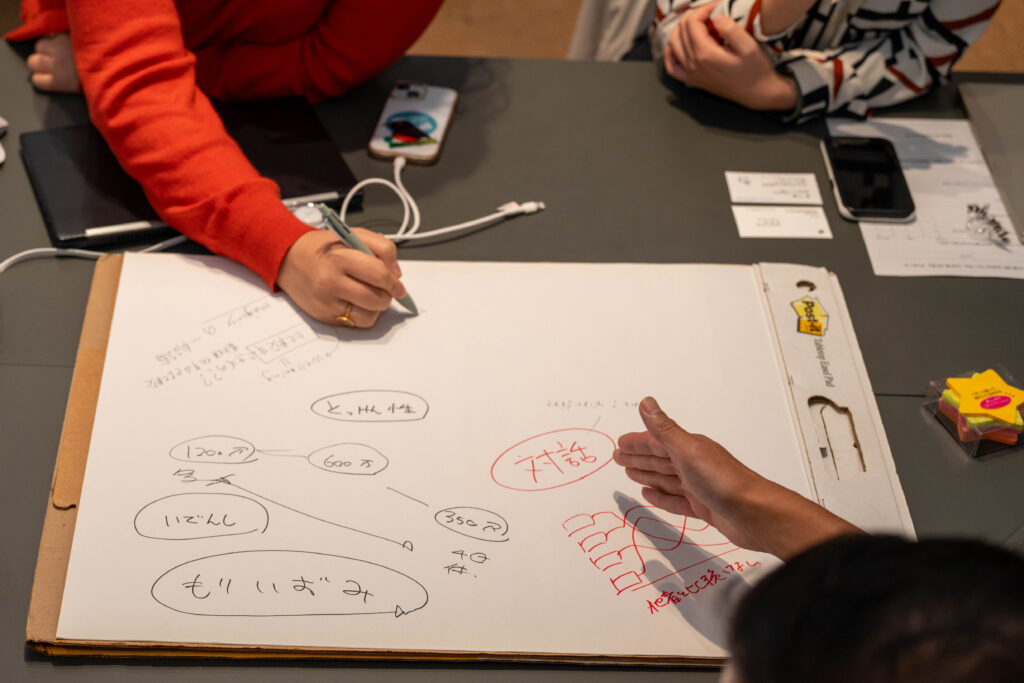

続くフォーラム本編は武蔵野大学ウェルビーイング学部准教授の中村一浩氏が講師を務め、「なぜ今、ウェルビーイングなのか」のテーマで開催した。「対話学」を専門とする中村氏は、一方的な講義ではなく、参加者との「対話」を中心としたワークショップ形式でセッションを進行。飲食を交えた和やかな雰囲気の下、参加者は4グループに分かれてワークを重ねた。

中村氏は、ウェルビーイングを身体の良い状態(健康)、心の良い状態(幸福)、社会の良い状態(福祉)の3つを包み込む概念と説明。その歴史は1990年代のポジティブ心理学における個人の研究から始まり、次第に集団、組織、そして「地球」へと対象を拡大してきたと解説した。近年では、英国やニュージーランド政府が「ウェルビーイング予算」を編成するなど、国家レベルでの取り組みも広がっているという。

また中村氏は「ウェルビーイングという言葉は英語圏で生まれ、非常に抽象的で曖昧なもの」と紹介。その上で、英語という言語自体が「物事を区分けしていく言葉」であり、ウェルビーイングは「個」を起点に考える文化から生まれた概念だと指摘した。一方、日本語を母語とする文化圏では「場」が先にあり、その中で個人がどう関わるかという発想になるため、ウェルビーイングという概念に違和感を覚える人もいると説明した。

多様な対話がもたらす変容

セッションの核となったのは、参加者自身がウェルビーイングについて考える対話のワークショップだ。中村氏はまず「あなたにとってウェルビーイングとは何か」と問いかけ、参加者はグループ内でそれぞれの考えを共有した。「自分らしくいられる状態」「ご機嫌でいられること」「心と時間の余白」など、多様な意見が交わされる中で、ウェルビーイングが一義的に定められるものではないことが浮き彫りとなった。

中村氏は、こうした多様な認識を扱う上で「対話」が不可欠だと語る。対話とは、相手を説得したり論破したりすることではなく、「理解が目的であり、そのためには『分かりたいから私も変わり得る』というスタンスが重要」だと強調。そして、良い対話のためには、まず自分自身の内側と向き合い、「ここだけは譲れないこと」と「譲れること」を自覚することが第一歩になるとアドバイスした。

参加者からは「社内でD&I(ダイバーシティ&インクルージョン)のオンラインコミュニティを作っているが、議論ではなく対話を中心にした方が良い結果が出た」「ウェルビーイングを指標化することの是非について考えさせられた」など積極的に意見が出され、約3時間に及ぶセッションは終始熱気にあふれていた。

セッションの最後には、再び「私にとってのウェルビーイングとは何か」を考える時間が設けられ、参加者は一連の対話を通じて自身の認識がどう変化したかを内省。ウェルビーイングという抽象的な概念を、知識としてインプットするだけでなく、対話というプロセスを通じて深く理解する貴重な機会となった。

本年度のSB-Japanフォーラムも折り返し地点を過ぎた。次回は11月26日、「グローバル」をテーマに開催される。

眞崎 裕史 (まっさき・ひろし)

サステナブル・ブランド ジャパン編集局 デスク・記者

地方紙記者として12年間、地域の話題などを取材。フリーランスのライター・編集者を経て、2025年春からサステナブル・ブランド ジャパン編集局に所属。「誰もが生きやすい社会へ」のテーマを胸に、幅広く取材活動を行う。