企業のサステナブル戦略を支援し、議論と実践の場を提供する法人コミュニティ「SB-Japanフォーラム」の今年度第2回が2025年9月16日、「生物多様性」をテーマに開催された。今回から新たに、特定のテーマで4回連続開催し、参加者同士の議論や自社の課題共有・情報交換を重ねていく「分科会」もスタート。「SSBJ(サステナビリティ基準委員会)」と「マーケティング」の2分科会がフォーラム本編の前後に開催され、コミュニティは一段と熱気を帯びた。

SSBJ分科会 制度対応の本質を探る

SSBJ分科会はSinc統合思考研究所副所長の山吹善彦氏が進行を務め、ゲストにはSSBJ基準の策定にも携わった日本公認会計士協会テクニカルディレクターの森洋一氏が迎えられた。SSBJの概要や企業の情報開示に関する課題を解説した上で、森氏はグローバルな資本市場における整合性の重要性を強調した。

参加者からは「SSBJという単語は社内で出るが、具体的にどう動くべきか分からないままとどまっている」といった実務上の悩みが共有される場面もあった。一方、ある参加者は「欧米の動向も踏まえた日本企業の立ち位置を聞くことができ、大変勉強になった」と手応えを感じていた様子。森氏は制度対応が目的化することへの警鐘を鳴らし、「制度があるからやる、ないからやらない、というのは本質的ではない。自社の価値創造をどうドライブしていくかという意思が重要」と締めくくった。

マーケティング分科会 理念をどう伝え、事業にするか

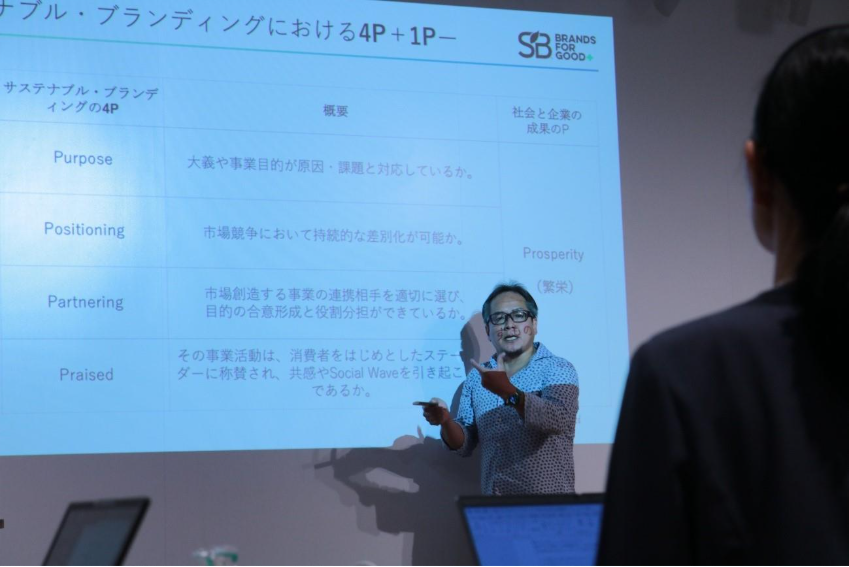

マーケティング分科会では、サステナブル・ブランド国際会議アカデミックプロデューサーの青木茂樹氏が進行役を務めた。青木氏は「サステナブル・ブランディングとは企業の姿勢や理念を表すもの。一方サステナブル・マーケティングとは、それを具体的な商品やサービスに落とし込み、消費者に伝えるもの」と違いを明確に定義。

参加者も自社の取り組みを互いに共有し合い、ある参加者からは「フェアトレードのような取り組みを通じて、『ソーシャルグッドが当たり前の世界』という意識を生活者の中に育てていきたい」といった、より大きな視点での目標も語られた。

「生物多様性」が企業のサステナビリティ課題のトップ 経済的打撃も

生物多様性をテーマにしたフォーラム本編。冒頭では、サステナブル・ブランド国際会議2025の来場者調査において、生物多様性が初めてサステナビリティ課題のトップに浮上したことが報告された。これまで主流だった「脱炭素・カーボンニュートラル」を抜いての1位となった背景には、「30 by 30」が採択されたことと「TNFD(自然関連財務情報開示タスクフォース)」がスタートしたことが挙げられた。

ゲスト講演には、バイオーム代表取締役CEOの藤木庄五郎氏が登壇。京都大学大学院で博士号を取得し、ボルネオ島の熱帯林で2年以上の野宿生活を経験した後、環境保全を事業化するために同社を設立した藤木氏は、生物多様性データの「見える化」の重要性を訴えた。

藤木氏は「世界経済フォーラムが発表した『今後10年間の重大リスク』の上位4位が環境問題で占められている」とも指摘。生物多様性の損失は経済にも大きな影響を与えることを強調し、世界のGDPの半分以上に当たる44兆ドルが自然資本に依存していると説明した。

バイオームの取り組みとしては、生物分布データの収集と「見える化」に注力していることを紹介。同社のアプリは120万人のユーザーを獲得し、約1000万件の生物分布データを蓄積している。この「市民科学」アプローチによって収集されたデータは、企業のTNFD対応やビジネスリスク評価に活用されているという。

「生物多様性の見える化から考える新たなビジネス」

講演後のトークセッションでは、藤木氏に加え、サステナブル・ブランド国際会議サステナビリティ・プロデューサーの足立直樹氏と、Sinc取締役・コーポレートコミュニケーション事業部長の岡部孝弘氏も参加。この中で、足立氏は「データがないというのは言い訳。実は全くデータがないわけではなく、推定できるようになっている。経営がそこにリソースを配分するかどうかが重要」と呼びかけた。

続くワークショップでは、参加者がグループに分かれ、「生物多様性の見える化から生まれる新たなビジネスチャンス」について議論。各グループからは、アリーナ施設における環境配慮型商品の開発など、具体的なアイデアが発表された。

次回のSB-Japanフォーラムは10月22日に開催され、テーマは「ウェルビーイング」を予定。今年度は全5回のフォーラムが予定されており、また分科会も継続して開催される。

横田 伸治(よこた・しんじ)

サステナブル・ブランド ジャパン編集局 デスク・記者

東京都練馬区出身。毎日新聞社記者、認定NPO法人カタリバ職員を経て、現職。 関心領域は子どもの権利、若者の居場所づくり・社会参画、まちづくりなど。