Sponsored by 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社

国民の暮らしと経済を支える大動脈、高速道路。その拡充・維持は、環境課題への適応にも直結する――。東日本高速道路(NEXCO東日本)は、ミッシングリンク(未開通区間)の解消やスマートICの設置といった「建設事業」と、日々の維持修繕や交通安全対策、防災への備えといった「管理事業」の両輪で、物流・雇用創出・救急医療・災害対応など多岐にわたる分野で社会に貢献してきた。

ソーシャルボンドを発行して社会貢献事業の資金を調達してきた同社は2024年、新たに「サステナビリティボンド」の発行を開始。その背景にある課題意識と、未来に向けた強い意志について、同社総務・経理本部 経理財務部 財務課長の外門直之氏に話を聞いた。

東日本高速道路 総務・経理本部 経理財務部 財務課長

Sinc 統合思考研究所 副所長

社会課題だけでなく環境課題解決も担う

サステナビリティボンドとは、調達資金の使途を環境課題の解決に取り組む「グリーンプロジェクト」と、社会課題の解決に取り組む「ソーシャルプロジェクト」の両方とする債券のこと。NEXCO東日本の事業は、その公共性の高さからこれまでソーシャルプロジェクトとして評価されてきた。今回、そのうちの「大雪及び大雨時における道路ネットワーク代替性確保を目的とした4車線化事業」が、気候変動適応に資するとして、格付投資情報センター(R&I)からグリーンプロジェクトであるとの第三者評価を受けた。これは国内で初めての事例になるという。

根底には、同社が長年培ってきた事業への信念がある。外門氏は、同社が掲げる「地域をつなぎ 地域とつながり 未来につなげる」とのCSRキーワードを紹介し、「地域、国、世代を超えた持続可能な社会の実現に向け、『つなぐ』価値を創造し、あらゆるステークホルダーの皆さまに貢献する企業として成長していくという意思を込めている」と語る。

物流、観光、雇用・人口創出に確かな成果

その価値は、具体的な数字となって社会に現れている。同社によれば、物流面では、国内の陸上貨物輸送量の7割超を高速道路が支えるという。上信越自動車道の全線4車線化は、新潟・長野・富山にあるスーパーマーケットへの物流の安定性を飛躍的に向上させた。また、常磐自動車道の全線開通後、沿線地域における物流施設の立地件数は約2倍に増加。観光業においても、沿線自治体の入込客数が約1.3倍になるなど、産業と観光の活性化に大きく寄与している。

また北関東自動車道の開通は、北関東3県の累計工場立地件数を1995年比で6.5倍に押し上げた。これは雇用の創出だけでなく、周辺地域の人口増加にも直結する。かつて高速道路整備は、都市部へ人口が流出する「ストロー効果」が懸念されたが、近年は地域の交流人口や関係人口を増やす上で不可欠なインフラとなっている。

そんな高速道路の持つ重要な役割の一つが、人命に関わる分野での貢献だ。

「高速道路がなければ助からなかった命」

救急医療の現場では、一分一秒が患者の生命を左右する。高速道路は、搬送時間の短縮や急カーブ・渋滞の回避によって、患者負担の軽減に重要な役割を果たしている。

例えば、青森自動車道では救急車専用の退出路を設置したことで、地域の高次医療機関である青森県立中央病院へ60分以内にアクセスできる人口が、設置前より19万人も増加した。東北自動車道の開通は、血液製剤の輸送効率化にも貢献。それまで各県に置かれていた製造所を仙台に集約し、高速道路の輸送網を活用して東北6県へ安定供給することが可能になった。

「開通効果の中でも、緊急搬送への貢献は重要。高速道路がなければ助からなかった命が、助かる可能性を高めているのです」。外門氏の言葉には、社会インフラを担う使命感がにじむ。

災害対応における役割も大きい。2011年の東日本大震災では、地震発生からわずか20時間後に緊急車両の通行を可能とする仮復旧を完了。当時、全線開通直前だった北関東自動車道の未開通区間(太田桐生~佐野田沼間)を自衛隊や緊急車両が利用し、救援部隊が東北へ向かう道を切りひらいた。そして11日後には被災区間の約93%で応急復旧を成し遂げた。

近年では、東北道と常磐道による「ダブルネットワーク」が構築され、どちらか一方が寸断されても代替路を確保できる体制も整っている。

気候変動という新たな脅威

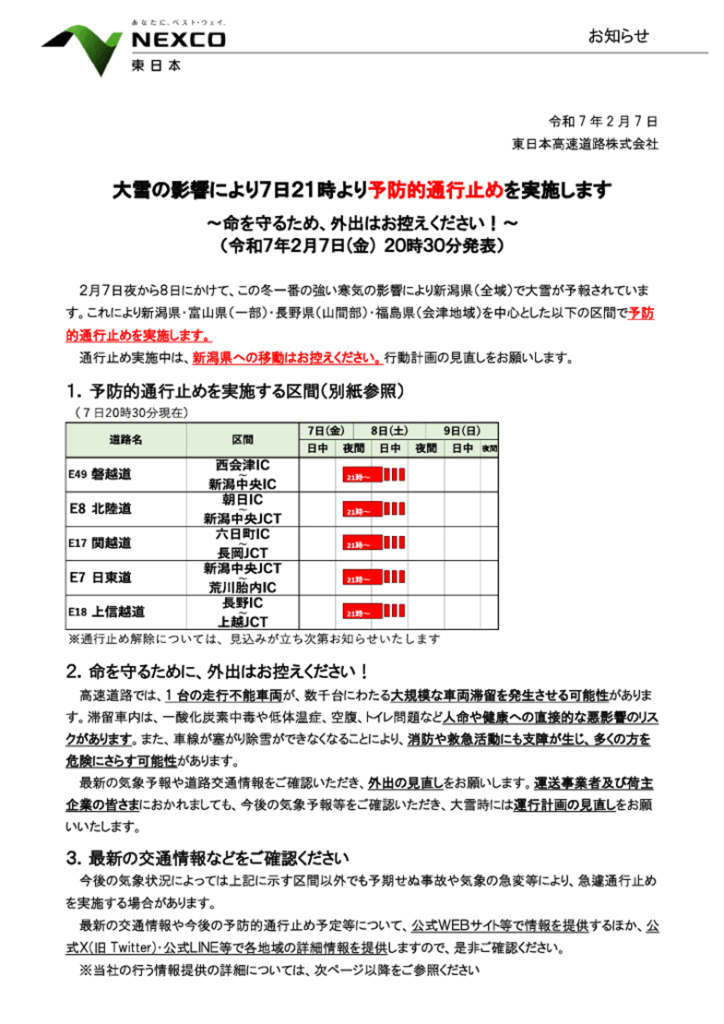

社会の生命線を担うNEXCO東日本だが、近年、新たな脅威に直面している。それが、気候変動による異常気象だ。冬季の高速道路では、各地で積雪による大規模な立ち往生(スタック)が発生している。2020年12月には関越自動車道で、大雪により約2100台の滞留が発生。局地的な大雪による長時間滞留リスクは、社会・経済に大きな影響を及ぼしている。

大雪による立ち往生の様子(写真提供:NEXCO東日本)

課題は大雪だけではない。大雨により「のり面」崩落が発生し、本線・並行する一般道での長時間通行止めも発生している。2016年、観測史上初めて東北地方の太平洋側に台風10号が上陸した際には、北海道では豪雨災害によって日勝峠をはじめとする幹線道路網が寸断された。その際、道東自動車道は24時間で通行止めを解除し、道央圏と道東圏を結ぶ唯一の陸路を確保。約1年2カ月もの長期間、一般道の代替路として無料措置が実施された。

2019年には、国土交通省が「高速道路における安全・安心基本計画」を公表。その中で、暫定2車線区間の解消が重点施策の一つとして掲げられた。外門氏は「異常気象は今後、程度・頻度ともに増加することが見込まれる。道路ネットワークの寸断を防止するための4車線化事業の必要性が、ますます高まっている」と強調する。

気候変動に「適応」する4車線化事業

こうした背景から、NEXCO東日本は新たな資金調達の道を模索。そして2024年6月、R&Iが「大雪及び大雨時における道路ネットワーク代替性確保を目的とした4車線化事業」に対し、気候変動に適応する事業として環境的課題の解決に資すると評価した。

これを受け、NEXCO東日本は従来のソーシャル・ファイナンスからサステナビリティ・ファイナンスへと移行。2024年7月、この事業を資金使途とする同社初のサステナビリティボンド500億円を発行した。対象となるのは、道東自動車道、秋田自動車道、磐越自動車道の計6区間。これらの選定は極めて厳格だ。

「実際に過去、大雪や大雨によって通行止めなどの被害が発生したという事実があり、今後も被害が発生する可能性のある区間を対象としています。例えば、関東近郊の平坦な場所での4車線化は、今回の条件には合致しませんでした」(外門氏)

暫定2車線の区間を4車線化することで、大雪による立ち往生や大雨によるのり面崩壊が発生した際にも、2車線を対面通行として交通機能を維持できる。残りの2車線は、復旧作業ヤードや緊急車両の通行帯として活用することも可能だ。並行する一般道が通行止めになった際の代替路としても機能する。

この取り組みは、災害への備えだけでなく、渋滞緩和や対面通行解消による重大事故の防止など、平時における「安全・安心・快適・便利」にも直結する。

一方で、評価指標の構築は課題の一つだ。取り組みの成果については、ソーシャル・ファイナンスと同様にインパクトレポートとして公表していくことになるが、災害事例が発生しなかった場合には、その成果を比較検証することが難しい。同社では4車線化事業実施箇所のみをレポーティング項目として開示する予定で、予防的インフラ整備をどう評価していくかという点でも、注目が集まることになる。

「国債と同等」、投資家を引きつける安定性

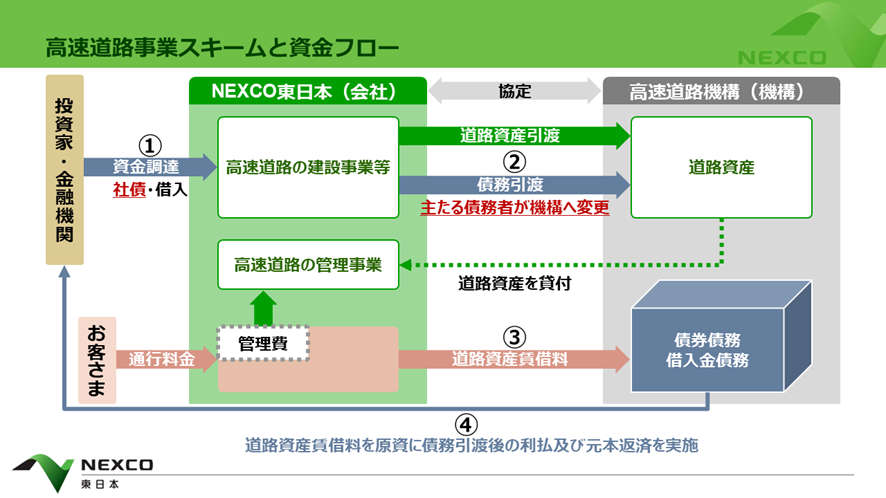

NEXCO東日本の発行する社債は、投資家にとって極めて高い安定性を持つ点が魅力だ。その理由は、独自のスキームにある。同社が社債などで調達した資金で建設した高速道路資産は、完成後、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(高速道路機構)へ引き渡される。その際、資産に見合う債務も「併存的債務引受」という形で機構が引き受ける。

その後NEXCO東日本は、機構から道路を借り受けて管理・運営し、得た通行料金から機構へ賃借料を支払う。最終的な元本返済は、この賃借料を原資として機構が行うのだ。高速道路機構と高速道路会社が一体的に運営される仕組みであり、各種法令により国の措置や監督が法定されるなど 、政府や政策との強い一体性を持つ。外門氏は「債券を購入する際に投資家にとって最も重要なのは、『最終的に償還されるかどうか』。その点で、国債と同等の格付をいただいていると認識している」と強調する。

さらに、今回のサステナビリティボンドは調達資金が全てグリーンプロジェクトに充当されるという点でグリーン性100パーセントであり、日本銀行が実施する「気候変動対応オペ」(2021年導入)に関連する金融機関からの関心も高いという。

NEXCO東日本は、2025年度も100億円のサステナビリティボンド発行を予定しており、今後も継続発行を通じて、事業の価値を投資家に訴求していく構えだ。

より強じんで信頼性の高い高速道路網へ

同社の気候変動への適応策は、4車線化だけにはとどまらない。ハード面では、のり面の補強や排水機能強化、豪雨による浸水が想定されるインターチェンジのかさ上げなどを実施。ソフト面では、災害時におけるリアルタイム情報提供に力を入れており、災害級の異常気象が予測される際に、通行止めの可能性や出控えの注意喚起を積極的に行う。外門氏は「従来は、一般道か高速道路のどちらかは(通行を)確保しようとして、結果的に立ち往生が発生することがあった。人が道路上に取り残されるのを防ぐため、人命を最優先として、事態が深刻化する前に計画的に通行止めにしている」と方針を説明する。

さらに、自動運転や走行中給電といった次世代のモビリティも見据える。館山自動車道の一部区間では、道路に埋め込んだコイルから走行中のEVに給電する実証実験も開始される予定だ。

「技術の進歩を的確に取り込み、いかにお客さまに快適な移動空間を提供できるかが我々の課題です。移動空間を提供するという立場は変わりませんが、その中身は進化し続けます」(外門氏)

社会の動脈として、人、モノ、経済を「つなぐ」。そして、気候変動課題に適応し、安全・安心な未来へと「つなぐ」。NEXCO東日本の挑戦は、日本の持続可能性そのものを支える、重要な一歩となる。

横田 伸治(よこた・しんじ)

サステナブル・ブランド ジャパン編集局 デスク・記者

東京都練馬区出身。毎日新聞社記者、認定NPO法人カタリバ職員を経て、現職。 関心領域は子どもの権利、若者の居場所づくり・社会参画、まちづくりなど。