「ビジネスと人権」や人権デューデリジェンス(以下、人権DD)と聞くと、「なんだか難しそう……」と身構えてしまう人も多いのではないでしょうか。重たいテーマと感じられがちで、制度づくりや仕組み整備も簡単ではありません。そんな中、高級化粧品メーカーのアルビオンは2025年度から人権問題への取り組みに本格的に着手しました。その焦点は「人権問題を未然に防ぐ」という予防策。現在進行中のユニークな取り組みを紹介します。

推進体制を大胆に刷新

アルビオンは従業員が3千人を超える企業で、この連載で取り上げている中堅企業より規模の大きな会社です。しかし今回紹介する先進的な取り組みは、規模を問わず多くの企業が参考にできるヒントにあふれています。

これまで経営企画部サステナビリティ戦略グループが中心となり、各部署が自走できる体制を整えてきましたが、2025年度はさらに一歩踏み込みました。営業、企画、国際、商品開発、研究、美容、経理など、主要部門を統括する部門長(執行役員・部長クラス)9人が新たに加わり、推進メンバーの約7割が入れ替わるという大幅刷新が行われました。新たな目線で従来活動の見直しや新テーマに取り組みます。そして、最初に選んだのが「人権」でした。

「予防」に真正面から取り組む

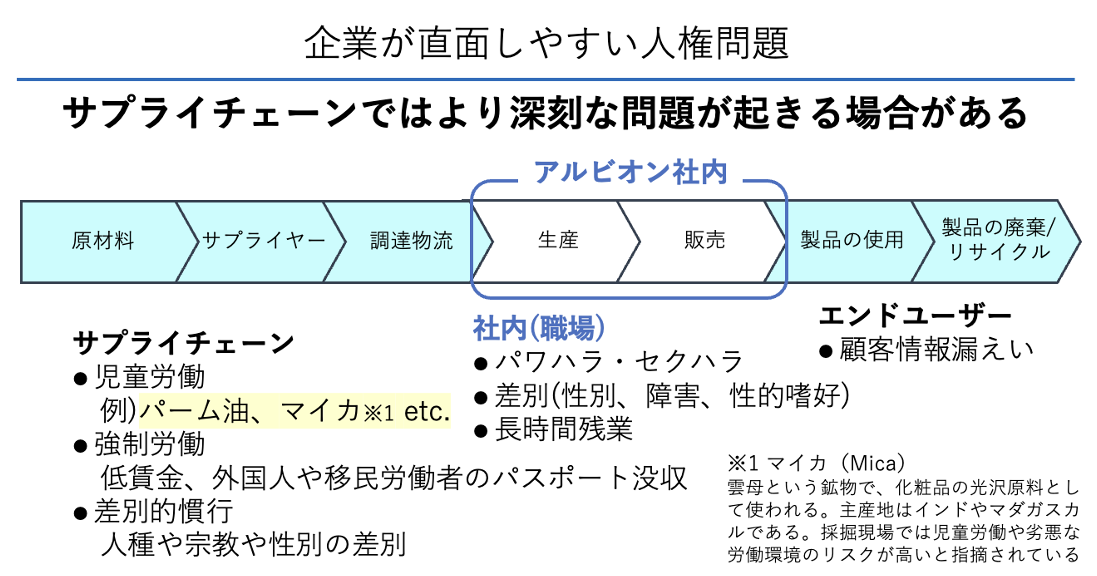

人権への取り組みは、一般的に次のようなステップで進められます。

1. 人権方針の策定・公表

2. リスク特定・評価(人権DD)

3. 仕組み整備

4. 従業員教育・浸透

5. モニタリングと開示

どれも重要なプロセスですが、アルビオンが特に重視したのは「問題が起きてから対処する」のではなく、「起きる前に予防する」こと。ここに真正面から取り組んだのです。

3回シリーズの人権研修で予防プログラムを構築

アルビオンが設計したのは、現場に根差した人権リスクを未然に防ぐための研修プログラムでした。

第1回(2025年1月):座学&ディスカッション

サプライチェーン上流で深刻化しやすい人権問題を学んだ後、「自部門で起きそうな人権問題」をテーマに議論。部門長には「次回までに自部門の人権問題を調査する」という宿題が出されました。

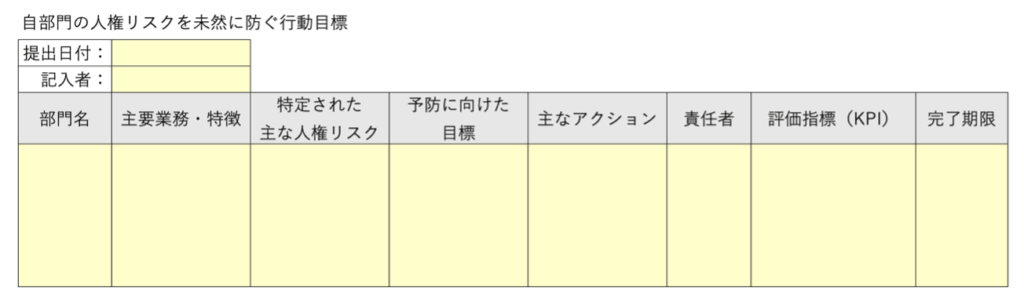

第2回(2025年7月):調査結果の発表&ディスカッション

各部門長が調査結果を発表し、全員で活発に議論。次の宿題は「自部門の人権リスクを未然に防ぐ行動目標」を作成すること。事務局が用意したフォーマットを使って具体化を進めます。

第3回(2025年11月予定):目標発表&社外有識者との対話

人権に詳しい社外有識者も会議に参加し、各部門長が行動目標を発表。有識者のアドバイスを受けて修正し、最終版として仕上げる予定です。

部門長の発表は「気づき」の宝庫

第2回の調査結果の発表は、まさに学びの連続でした。

社内文化に関する課題

国際部門では、外国籍社員が多く、多様なバックグラウンドを持つメンバーが働いています。文化や習慣の違い、考え方の差をどう受け入れ、どう融合させるか――現場の課題が率直に語られました。

一方、研究部門は専門性の高いスペシャリストの集まり。異動が少ないため“村社会”になりやすく、昔からの慣習と新しい発想とのギャップという課題が浮き彫りになりました。

働き方・顧客対応の課題

営業部門は全国に拠点を構え、従業員数も多いことから、顔が見えにくい環境で生じるリスクや、最近増えているカスハラ(カスタマーハラスメント)の実態が紹介されました。

また、美容部員(ビューティーアドバイザー)の部門では、育児との両立や百貨店の営業時間に合わせた夜シフト・土日勤務など、多様な働き方に伴う勤務負担の偏りと、そのケアの難しさが課題として挙げられました。

サプライチェーンの課題

調達に関連する部門では、原材料調達を巡ってサプライチェーン上流で発生し得るグローバルな人権問題や、認証パーム油を安定的に確保する難しさについての共有が行われました。

さらに、調査方法も多様でした。匿名アンケートで声を集めた部門もあれば、1on1面談で丁寧にヒアリングした部門も。方法の違いによる利点・欠点も共有され、深い議論につながったのです。

執行役員や部長クラスが自ら現場を調査し、ディスカッションをする姿には説得力がありました。議論は自部門の課題にとどまらず、会社全体の制度や研修の在り方にまで広がり、「現場のリアル」を共有することが組織全体の強さを高めるのだと実感しました。

この取り組みから学んだこと、そして私の反省

アルビオンから学んだことは大きく2つあります。

1つ目は、「現場のリアルをもとに予防策を練ることこそが、実践的である」ということ。有名な映画のセリフに「事件は会議室で起きてるんじゃない。現場で起きてるんだ!」がありますが、まさにその通りだと思いました。

2つ目は、研修の設計です。座学で終わらせず「調べて、発表して、議論して、外部の助言を受けて修正する」――この流れが、学びから具体的な行動へつなげる仕掛けになっています。

このコラムを書きながら、私自身も反省しました。これまで人権問題の取り組みといえば、一般的な仕組みやプロセスの話に終始していたな、と。深刻な人権問題が発生した際、被害の軽減や救済には、本社管理部門が中心となり全社共通のルールや仕組みで対応していくことが不可欠です。

しかし、そもそも問題を未然に防ぐ「予防策」は、部門や職種によってリスクの質や内容が異なるため、現場が主体となって個別の課題を把握し、それに合わせた対策を講じる方がより効果的だと感じました。つまり、深刻な問題への対処は専門部署が担い、予防はそれぞれの現場が担う、という役割分担が実践的で効果的なマネジメントにつながるのだと痛感しました。

アルビオンの今後に期待

11月の最終発表が今から待ち遠しいです。各部門長の行動目標が統合されれば、全社的な「人権DDの予防版」が完成します。2026年からは実際の行動に移されていくはずです。アルビオンの先進的な挑戦は、人権への向き合い方に新たな方向性を示すと同時に、これから取り組む多くの企業に一歩踏み出す勇気を与えてくれることでしょう。

| 【参照サイト】 アルビオンのサステナビリティサイト https://rashisa.albion.co.jp/sustainability/ 部門長が行動目標について意見交換をする「SDGsジャパン」 https://www.sdgs-japan.net/about |

今津 秀紀

株式会社Sinc 統合思考研究所 客員研究員/ SustainWell Imazu(サステインウェル いまづ)代表

元TOPPAN株式会社 SDGs事業推進室 室長 兼 TOPPANホールディングス株式会社 社長戦略室 SDGsビジネス担当。サステナビリティを軸にしたコーポレートコミュニケーションの専門家。現在は、重要課題の特定や目標設定など、サステナビリティ経営推進の支援を行っている。企業情報サイトランキング1位、サステナビリティ報告書賞 最優秀賞、エコサイトランキング1位、Green Good Design賞等、顧客企業への貢献実績多数。学会「企業と社会フォーラム」副会長。一般社団法人SDGs市民社会ネットワーク事業連携アドバイザー。