日本ではいち早く、1970年代に植物性の食器用洗剤を生み出したサラヤ。2000年代からは原料の一つであるパーム油の生産地ボルネオで熱帯雨林の再生や動物の保護、農家の認証取得支援などを通じて、“作る責任”と向き合ってきた。そんな同社が2024年、朝鮮半島に最も近い国境の島、対馬に新会社を設立。漂着ごみと島内で発生した廃棄物の資源化など海洋汚染問題の解決に向けた循環経済のモデルづくりに取り組んでいる。対馬は日本で最も海洋プラスチックごみが押し寄せるホットスポットだ。森を守ってきた企業が、今、海に目を向けるのはなぜか――。

「ヤシノミ洗剤」通じて環境と向き合う

サラヤといえば、1971年から販売する「ヤシノミ洗剤」が、そのものづくりを象徴する商品とされる。当時は石油由来の洗剤が主流で、生活排水による川の汚染が社会問題となっていた。このため、「ものをきれいにする洗剤が自然を汚しては本末転倒だ」との思いから、高品質な植物油を原料に開発したのが同商品で、半世紀を経た今も、「無香料・無着色」のコンセプトは変わらない。1980年代には他社に先駆けて、詰め替えパックも世に出した。

一方で、2000年代に入って、パーム油の世界的な食糧需要に応えるため、生産地のボルネオでは、アブラヤシ農園が熱帯雨林を伐採して広がり、そのためにゾウやオランウータンが生息圏を追われるなど、環境問題が浮上。この問題を知ったサラヤは、動物を保護したり、農園を買い戻して失われた熱帯雨林を回復したり、生産農家が、環境と人権に配慮したRSPO認証を取得できるよう支援する活動を約20年にわたって続ける。関連商品の売上の1%は、野生動物を救済する国際NGO「ボルネオ保全トラスト」の資金に充てる仕組みだ。

対「海」へ 新たなランドマークを対馬に

そのようにして、森の環境保全に向き合うサラヤが2024年1月、長崎県対馬市を拠点とする子会社、「ブルーオーシャン対馬」を設立した。対馬には、リアス式の地形や潮流などの影響で、年間、3万立方メートル以上もの海洋プラスチックごみが押し寄せ、そのうち製造国が判別しやすいペットボトルの約6割が中国や韓国など大陸から漂着したものであることが分かっている。まさに国際的な海洋汚染のホットスポットであり、ブルーオーシャン対馬は、サラヤが新たに海洋プラスチックごみ問題の解決に向けた挑戦を行う、ランドマークとなるものだ。

同社広報宣伝統括部 統括部長の廣岡竜也氏によると、きっかけは、2017年に海洋汚染問題に取り組む海外の団体から協力要請を受けたことだった。「ヤシノミ洗剤は、川を汚さない、というところから始まりました。しかし、その団体を通じて、川の先にある海が、想像以上に汚染されていることを知り、『これは放っておけない。新たな社会課題に対してビジネスで解決策を示していこう』ということになった」と廣岡氏。そこからコロナ禍を経て、創業70周年を迎えた2022年に、事業の原点である「水の豊かさ」に立ち返り、森とつながる海の保全に乗り出すことを決めたという。

同時期に更家悠介社長が対馬を訪れる機会があり、そのすさまじい汚染ごみの山を目の当たりにしたことで、対馬を取り組みの舞台とすることが確定。2011年に対馬に移住し、環境保全活動を続ける研究者の川口幹子氏を社長に迎え、「地元と協働して、共に取り組んでいこう」と立ち上げたのが「ブルーオーシャン対馬」だ。

具体的には、漂着ごみの回収だけでなく、島内で発生した廃棄物も含めて再資源化やリサイクル、エネルギー化のプロセスを確立し、藻場の再生やブルーカーボンへの対応などを通じて、循環経済のアイランドモデルの構築を目指す。

万博で展示中の機器で、再生モデルの一つの形打ち出す

対馬市によると、海洋プラスチックごみは漂着するとともに劣化と微細化が進み、半年以内に回収し続けなければ、対馬がマイクロプラスチックの生成場所となり、日本海沿岸に再流出させてしまう恐れがある。サラヤはそうした現状の深刻さを「実際の対馬を見て初めて知り、漂着ごみのほとんどはリサイクルが不可能であることを突きつけられた」(廣岡氏)という。

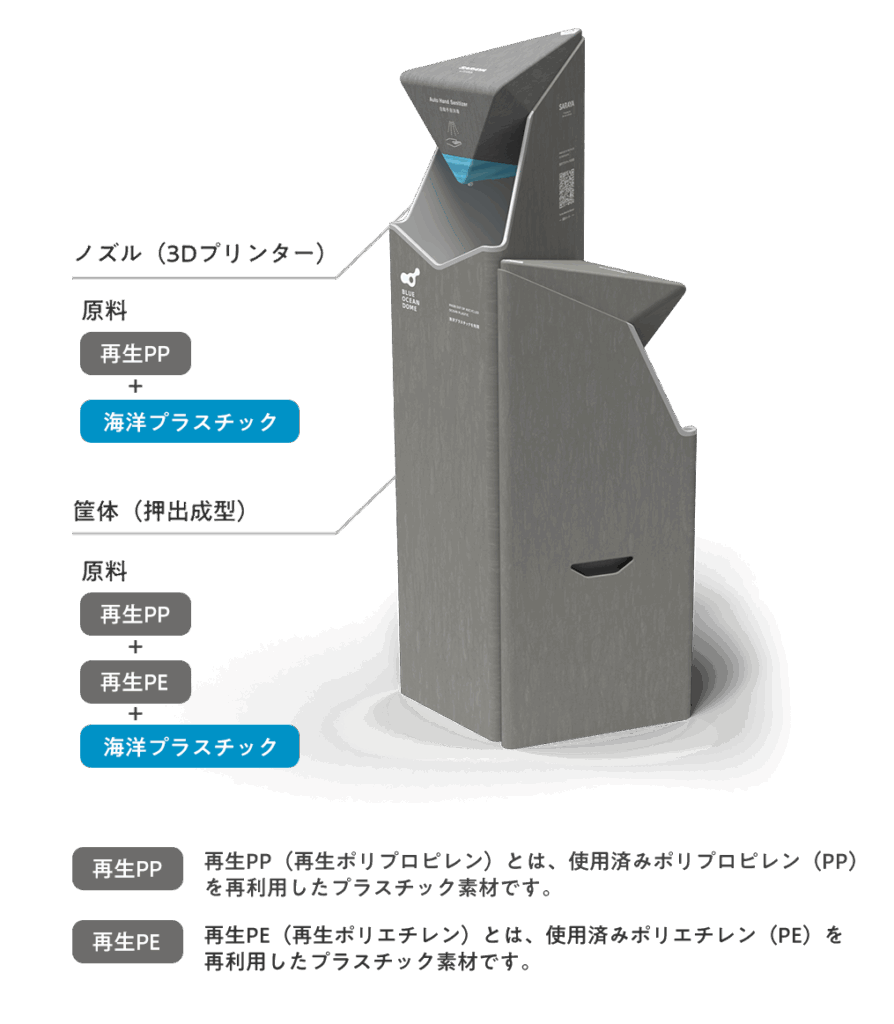

始まったばかりの「ブルーオーシャン対馬」のプロジェクトだが、現地の漁協などの協力も得て漂着ごみを早期に回収し、リサイクル素材の研究に力を入れる中で、「プラスチック廃棄物の再生モデルの一つの形」はすでに打ち出している。大阪・関西万博の「BLUE OCEAN DOME」で展示中の、「自動手指消毒ディスペンサー」がそれだ。

具体的には、3Dプリンターなども活用して製造した最先端の機器の本体とノズル部分に、「海洋プラスチック」を配合した原料を使用。この海洋プラスチックこそが、実際に対馬に漂着したごみを分別・洗浄・乾燥後に粉砕してペレット状に加工し、原料化したものだ。

このディスペンサーを一つのテストケースに、今後、「ブルーオーシャン対馬」は漂着ごみから、どんな新しいリサイクル原料を作り出していくのか――。その鍵は、「対馬モデルをつくろう」という強い思いを持つ地域社会との連携、そしてパートナー企業との共創によるイノベーションが握っている。

一メーカーとして――国際条約が難航する中で貫く姿勢

世界ではいま、海洋プラスチックごみに対する危機感が高まる。国連では2022年から「国際プラスチック条約」の策定交渉が始まり、原料の生産から、使用、廃棄に至るライフサイクル全体を規制する初の包括的な枠組みを目指しているが、交渉は難航。今年8月に開かれた直近の会合でも、条約を法的拘束力のあるものとするか、どこまで規制範囲を広げるかを巡って各国の思惑が交錯し、またもや合意が先送りされた。条約策定の先に見据える「2040年までに新たなプラスチック汚染をゼロにする」という目標の達成は遠く、暗礁に乗り上げているのが実情だ。

そうした中、サラヤは、2023年に「国際プラスチック条約 企業連合」に参画し、一日用品メーカーとして、より野心的で法的拘束力のある条約を求める立場を鮮明にしている。同連合には、飲料や消費財、小売り大手を含む世界企業が名を連ねるが、日本企業は数少なく、そこには、半世紀以上にわたって環境課題に正面から向き合ってきた企業姿勢が見て取れる。

ボルネオや対馬の現場を、消費者に実際に訪れて見てもらい、問題を体感してもらうキャンペーンにも力を入れるサラヤ。廣岡氏は、「きれいな海や自然を残すためには、その裏側にある現実の問題から目を背けないことが大切。川の問題も海の問題も自分たちの暮らしに直結する、つながっている話だとヤシノミ洗剤を通じて発信し続けていきたい」と語る。

プラスチック条約を一つとっても、2030年のSDGsの達成に向け、世界の足並みが揃っているとは言い難い状況の今だからこそ、一企業が現場の問題を提起し、解決策を示す意義は大きい。対馬での資源循環のモデルづくりが、日本から世界に発信できる新たなモデルとなるかどうか――。森と海を巡るサラヤの動きに注目したい。

【参照サイト】

・対馬市 海岸漂着ごみの現状と対策

https://www.nagasaki-mayors.jp/wp-content/uploads/2025/02/R060801_gyouseisisatusiryou.pdf

廣末 智子(ひろすえ・ともこ)

地方紙の記者として21年間、地域の生活に根差した取材活動を行う。2011年に退職し、フリーを経て、2022年から2025年までサステナブル・ブランド ジャパン編集局でデスク兼記者を務めた。