取材現場で心を動かされた言葉、記事にはならなかった小さな発見、そして、日常の中でふと感じたサステナビリティのヒント。本コラムでは、編集局メンバーの目を通したそんな「ストーリー」を、少し肩の力を抜いて、ゆるやかにつづっていきます。

今回の担当は眞崎です。

企業にとっての平和とは?

きょう8月15日は「終戦の日」。全国で追悼や平和祈念の行事が行われますが、多くの企業にとっても「平和」は活動の土台となるものです。

例えば、小売業のイオンは「お客さまを原点に平和を追求し、人間を尊重し、地域社会に貢献する」と基本理念に明記し、食品メーカーの日清食品は「食足世平(食が足りてこそ世の中が平和になる)」との企業理念を掲げています。また観光業のJTBは「地球を舞台に、人々の交流を創造し、平和で心豊かな社会の実現に貢献する」とのミッションを通じて、観光業を通じた国際交流を促しています。

これらはいずれも単なるスローガンではなく、企業活動の前提として平和を捉えている点で共通しています。そこから何が読み取れるでしょうか?

今も世界では、ウクライナやパレスチナなどで紛争が続いています。戦火は命や暮らしだけでなく、環境や資源、経済をも破壊します。市場は分断され、サプライチェーンは滞り、人やモノの流れが止まる。気候変動対策や資源循環の取り組みも、平和な社会基盤があってこそ機能します。いわば、平和はサステナビリティの根幹です。

だからこそ私は、企業が経営の基本理念に「平和」を刻むのは、理想論ではなく、生存戦略とも言えるのではないかと考えます。

揺さぶられた2つの現場

戦後80年の今夏、私はこの「平和」という言葉について、2つの現場であらためて考えさせられました。一つは、昨年ノーベル平和賞を受賞した日本原水爆被害者団体協議会(日本被団協)の代表委員の講演会です。詳細は、広島の「原爆の日」である8月6日にSB-Jで紹介しましたが、被爆者の箕牧(みまき)智之さんの声は、ずっしりと胸に響きました。80年前の悲惨な情景を呼び起こし、体験の重みとともに「二度と繰り返してはいけない」と訴える、その強い意志に心が揺さぶられました。

そしてもう一つは、8月9日に、約7年ぶりにプライベートで訪れた沖縄県糸満市の「ひめゆり平和祈念資料館」でのことです。

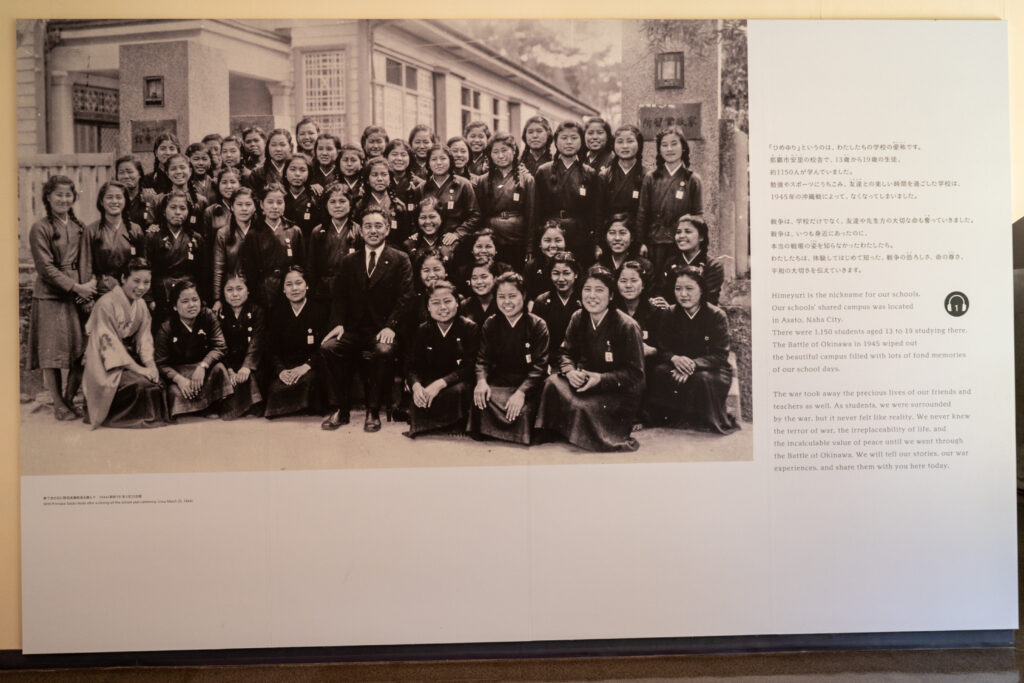

ちょうど、長崎に原爆が投下されてから80年に当たる日。「鎮魂」を胸に館内に入ると、寄宿舎の窓辺で笑顔を見せる、女子生徒らのモノクロ写真が目に飛び込んできました。1941年ごろの撮影と記されています。ここからわずか4年で沖縄は焦土と化し、県民の4人に1人が犠牲となる沖縄戦を経験しました。

ご存知の方も多いと思いますが、「ひめゆり」は当時の沖縄師範学校女子部と、沖縄県立第一高等女学校という2つの学校の愛称です。1945年の沖縄戦で、両校の生徒と教師合わせて240人が日本軍の病院に動員され、そのうち136人が亡くなりました。同資料館の展示は、戦前の学校の様子から始まり、戦争に向かう過程での変化や陸軍病院への動員、戦場の実相などを、当時の手紙や証言を交えて詳しく紹介しています。

夏休み期間だったからか、館内は親子連れや学生の姿が目立ちました。お母さんが展示の説明文を読み上げると、小さな女の子が「戦争って何?」と質問。別の部屋では大学生でしょうか、沖縄観光の代名詞ともなったオリオンビールのTシャツを着た女性が、生き残ったひめゆり学徒の証言映像をじっと見つめ、耳を傾けていました。私も、学徒一人ひとりの顔写真と人となりが紹介された展示の前で、動けなくなってしまいました。

「生真面目(きまじめ)な性格で、何事も最後まで頑張る強い意志の持ち主だった。南部撤退の途中、5月25日夜、高嶺の与座ガー(泉)で頸動脈に砲弾の破片を受け即死」

「明るくかん高い声でよく笑い、清潔感あふれる人だった。卓球部だった。喘息の持病があり、疎開を希望していたが許されなかった。動員後は看護活動や作業によく働いていた。5月11日、陸軍病院で、迫撃砲弾の破片により重傷。『お腹をやられたから助からない』と言っていた。2週間後に死亡」

「生真面目な性格」だった学生は16歳、「卓球部だった」学生は18歳で命を落としました。戦火をくぐり抜けたひめゆり学徒も「生き残って申し訳ない」と、戦後長らく、その体験を語ることができなかったと言います。あの戦争がどれほど深い傷跡を残したのか、想像するに余りあります。

「私たちは戦争を知らない」

閉館時間となったので、同資料館を出ました。隣接する「ひめゆりの塔」では、慰霊碑の前で若者が手を合わせていました。声をかけると、京都から訪れたという19歳の女子大学生は、「私たちは戦争のことを知らないんだ。あらためてそう思いました。受け継いでいかないと」と、真剣な表情で話してくれました。私は彼女の言葉に深く共感しました。

一方、ひめゆりの塔を巡っては今年5月、自民党の西田昌司参院議員が説明内容について「ひどい」「歴史の書き換え」などと発言し、批判を浴びました。さらに「自分たちが納得できる歴史を作らないと」とも述べています。歴史を自分の都合で作り替えることは、本来あってはならないはずです。それこそが「歴史の書き換え」と言われても仕方がありません。記憶をどう継承するかは、過去だけでなく現在や未来の社会の在り方をも左右します。

被爆者の証言と、ひめゆり平和祈念資料館。双方に共通していたのは、「記憶が消えゆく前に、何を残せるか」という切実な思いでした。戦争体験者の高齢化が一段と進み、その体験を聞くことができる機会はますます限られています。他方で、歴史の断片だけが都合よく切り取られたり、誤った情報が広まったりする危うさも感じます。事実に謙虚に向き合い、まっすぐに受け止める力こそ、平和を次世代につないでいく土台だと考えます。

80回目の「終戦の日」となる今日、私はあらためて「平和とは何か」に思いをはせ、自分にできることを一つひとつ実行に移したいと思います。資料館を訪れる、証言のアーカイブを視聴する、そして何より、ペンで平和の大切さを伝える――。どれも小さな一歩ですが、積み重ねていくことが大事だと信じています。いつかおじいちゃんになったとき、息子や孫たちと日常の小さな出来事にも喜び、笑い合えるように。

| 【参照サイト】 ・イオンの基本理念 https://www.aeon.info/company/concept ・日清食品の企業理念 https://www.nissin.com/jp/company/about/nissinfoods/philosophy ・JTBグループ経営理念 https://www.jtbcorp.jp/jp/ourstory/philosophy |

眞崎 裕史 (まっさき・ひろし)

サステナブル・ブランド ジャパン編集局 デスク・記者

地方紙記者として12年間、地域の話題などを取材。フリーランスのライター・編集者を経て、2025年春からサステナブル・ブランド ジャパン編集局に所属。「誰もが生きやすい社会へ」のテーマを胸に、幅広く取材活動を行う。