2025年8月6日、広島に原子爆弾が投下されてから丸80年を迎えた。被爆者の平均年齢は86歳を超え、その体験を次世代に継承する重要性が高まる。そうした中、「夏休みに家族で考える戦後80年」(生活協同組合パルシステム東京主催)が7月下旬に東京都内で開かれ、昨年ノーベル平和賞を受賞した日本原水爆被害者団体協議会(日本被団協)の代表委員で被爆者の箕牧(みまき)智之さんと、被爆2世として平和教育に取り組む多賀俊介さんが、それぞれの立場から「核なき世界」と平和への思いを語った。

「核兵器反対」を頭の片隅に

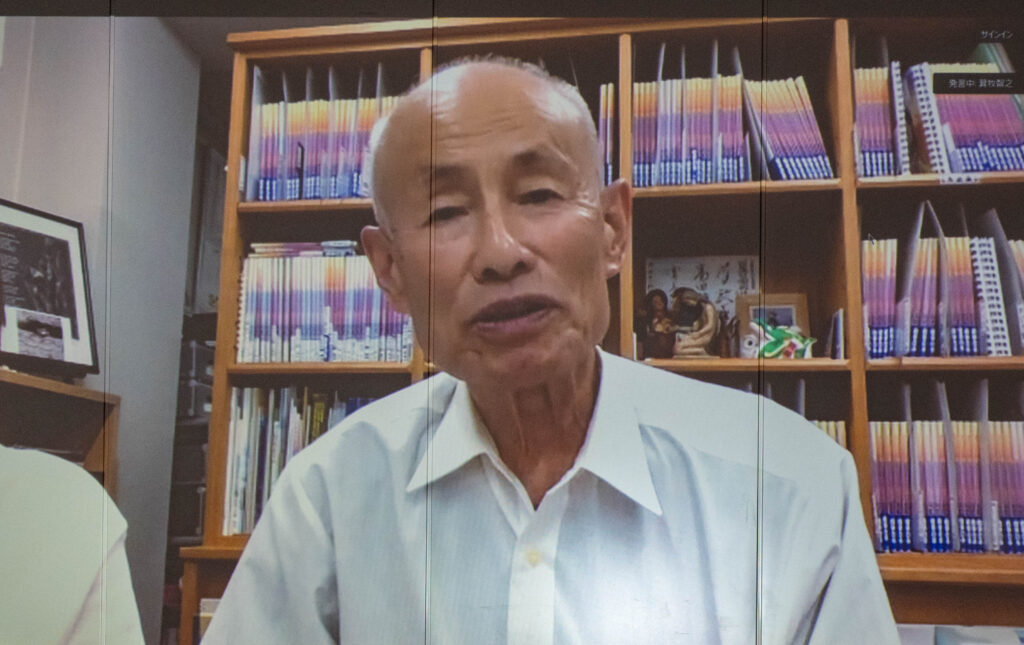

箕牧さんは1945年8月6日、広島市中心部から約17キロ離れた飯室(いむろ)村(現・広島市安佐北区)に疎開中だった。当時3歳。午前8時15分、家の前で遊んでいると、ピカッと閃光(せんこう)が走った。「雷ぐらいにしか思っていなかった」と振り返るが、午後になると、「髪はボサボサ、肌は焼けただれ、まるでお化けのような人たち」が家の前をぞろぞろと歩いて行った。

鉄道局に勤める父の帰宅を待ちわびて、駅に向かった。「最後の乗客が降りるまで待っていたが、とうとう父は帰ってこなかった。泣きながら家に戻った」。翌日になっても父は帰らなかったため、母と弟と一緒に広島に向かった。そこで「入市被爆」した。放射線の影響だったのか、小学校高学年になっても、長く体調不良に悩まされたという。

戦後は旋盤工や町議会議員を務め、被爆から60年を迎えた2005年、核廃絶を訴える活動に身を投じた。2024年12月、日本被団協はノーベル平和賞を受賞。授賞式に出席した箕牧さんは「先人たちの苦労が実った」と振り返る一方、核兵器禁止条約を巡る日本政府の消極姿勢に失望を隠さない。「被爆国である日本がなぜ参加しないのか。情けなく思う」

箕牧さんの講演は、オンラインで行われた。都内の会場から「次の世代を担う若者へのメッセージ」を求められると、次のように答えた。

「存命の被爆者は10万人を下回っており、『被爆者が一人もいない』という時代がまもなくやってくる。日本が戦争に巻き込まれないようにするためには、とにかく『戦争反対』、『核兵器反対』の声を国民的な運動として大きくしていかないといけない。若い人たちは毎日忙しいと思うが、頭の片隅に入れておいてほしい」

被爆2世が感じた「語りの重み」

被爆2世の多賀さんは1950年生まれで、直接の被爆体験はない。原爆投下の翌日、父が爆心地へと足を運び、父の姉を探し続けたことを聞かされて育った。父の姉、つまり多賀さんの伯母の安否は、戦後80年経った今も分かっていない。

多賀さんは小学5年生の頃、娘2人を原爆で亡くした叔母から「あんたも原爆のことを知らんといけん。足を触ってごらん。中にガラスが入っているよ」と言われたことを今も鮮明に覚えている。そんな原体験を紹介しながら「原爆のことなんか知りたくない、怖い話は嫌だという人もいるでしょう。でも、少し時間が経ってから『やっぱり大事なことだった』と気づいてくれれば、それでいいと思っている」と強調した。

多賀さんは、広島県内の高校で教員を務めていた頃、平和教育のカリキュラムを編成することになった。被爆証言を依頼したある先生から「話してわかることじゃありません」と断られたことが、被爆者の苦しみを知る転機となった。「辛い体験を語ることは本当に重い。話す側も、聞く側も準備がいる。思いを真剣に受け止める人がいて、初めて話してくれる」

映像や本、今では便利なインターネットがあるが、それらでは伝わらないものがある――。そんな信念から、フィールドワークを軸にした教育を大切にしてきた。「実際に歩いて、触れて、感じる。そこを抜きにはできない」。多賀さんは加えて、「広島は確かに被害の街だが、戦前は多くの兵士を送り出した軍都だった。その加害の歴史も含めて学ばなければ、本当の平和は語れない」とも強調し、「本当の平和とは何かを考えずに、『平和が大事』と言っていれば平和になるのか」と問いかけた。

継承の先にある「核なき未来」

2025年8月6日、「戦後80年」の広島平和記念式典には、米国やイスラエルなど過去最多の120カ国・地域が参加した。

広島市の松井一實市長は平和宣言で「核兵器のない平和な世界を創るためには、自分の意見と反対の人がいてもまずは話をしてみることが大事だ。被爆者は決して諦めない『ネバーギブアップ』の精神を若い世代へと伝え続けた。こうした被爆者の体験に基づく貴重な平和への思いを伝えていくことが、ますます大切になっている」と指摘。その上で「世界中の為政者」に対し「平和を願う『ヒロシマの心』を理解し、対話を通じた信頼関係に基づく安全保障体制の構築に向けた議論をすぐにでも開始すべきではないか」と訴えた。

世界には今も1万2000発余りの核弾頭が存在し、各地の紛争激化は「核の脅威」を現実のものとして突きつけている。そのような中だからこそ、語る人、受け継ぐ人、それぞれの立場から紡がれる証言の重みが一層増す。「ノーモア・ヒバクシャ」。この切実な声にどう向き合っていくのかということが、いま、私たち全ての世代に問われている。

| 【参照サイト】 令和7年(2025年)平和宣言(広島市) https://www.city.hiroshima.lg.jp/atomicbomb-peace/1036662/1003065/1015114.html |

眞崎 裕史 (まっさき・ひろし)

サステナブル・ブランド ジャパン編集局 デスク・記者

地方紙記者として12年間、地域の話題などを取材。フリーランスのライター・編集者を経て、2025年春からサステナブル・ブランド ジャパン編集局に所属。「誰もが生きやすい社会へ」のテーマを胸に、幅広く取材活動を行う。