写真・映像を販売する米ゲッティイメージズはこのほど、画像のトレンド分析などを提供するプラットフォーム「VisualGPS」から新たなレポート『岐路に立つサステナビリティ(Sustainability at the Crossroads)』を発表した。 レポートは、サステナビリティを巡る現在の消費者意識を調査したほか、企業が社会的責任(CSR)を、信頼性があり、分かりやすく、また影響力をもたらす形で伝えることを支援するための実践的な知見やデータに基づくアドバイスを提供している。(編集・翻訳=小松はるか)

今回のレポートに使われているデータは、2022年7月〜2024年7月にかけて行われたVisualGPSの消費者調査を通じて集めたもの。回答者は、25カ国(オーストラリア、ブラジル、フランス、ドイツ、イタリア、日本、シンガポール、スペイン、英国、米国など)の18歳以上の成人で、サンプル数は5300〜7000人規模だった。

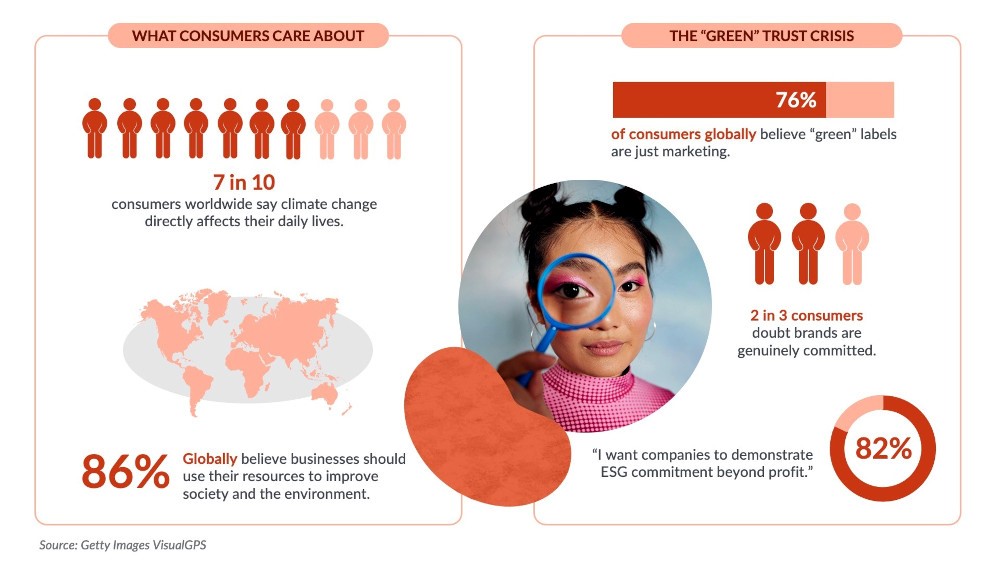

レポートによると、世界の消費者の69%が気候変動は自らの日常生活に影響を及ぼしていると捉えており、気候変動はますます自分ごととして受け止められつつある。一方で、こうした認識が高まり、気候変動問題が広く議論される中、ブランドや組織は自らの取り組みをどう伝えるか、あるいは何も伝えない、いわゆる「グリーンハッシング」の姿勢を取るのか、慎重になっている。

レポートのビジュアル分析では、2006年から描かれることが増えたホッキョクグマなどの象徴的なイメージから、2018年〜2022年頃に使われるようになった洪水、火災、避難といった気候変動の影響がもたらす厳しい現実を捉えたビジュアルへの進化を追跡している。 さらに近年は、ブランドが口を閉ざすようになったことで、トレンドは分かりやすいものから概念的な表現へと変遷している。企業やブランドは、自然の要素を取り入れた抽象的なビジュアルを使うことで、直接的に主張することなく「環境への配慮」を示唆するようになっている。

しかし今回の調査は、「沈黙にはリスクが伴う」ことを示している。世界の消費者のおよそ10人中9人が、企業は自社のリソースを社会や環境をより良くするために使うべきだと考えている。さらに82%が、企業が利益の追求以外にも関心があることを示すために、サステナビリティのガイドラインや実践が必要だと回答した。こうした声は、最近の消費者調査や、英国のブランド評価機関でコンサルティング会社でもあるブランド・ファイナンスの「サステナビリティ認識インデックス」の内容とも一致している。

一方で、企業やブランドに対する懐疑的な見方も強まっている。世界の消費者の76%が企業やブランドの環境に関する主張の信ぴょう性に疑問を抱いており、3人中2人は企業やブランドが誠実にサステナビリティに取り組んでいると信じていない。

レポートは、企業が説明責任を果たすことに期待が高まる中、明快なコミュニケーションを取る必要性を強調する。企業やブランドには、本質的で、現実の社会にインパクトをもたらす視覚的ストーリーテリング(ビジュアル・ストーリーテリング)を用いて、ESG戦略を後押しすることが求められている。

ゲッティイメージズのクリエイティブ部門でシニア・バイス・プレジデントを務めるレベッカ・スウィフト博士は、「サステナビリティに関する映像を長年にわたり調査して分かったことがあります。サステナビリティへの商業的な関心は文化的な緊急性が生じたときに高まり、経済的な圧力や優先順位の変化によって後退するということです」と語る。

「私たちは今、後退期にいます。しかしVisualGPSの新たな調査は、消費者の期待がこれまでになく高まり、差し迫ったものであることを示しています。人々は本質的な取り組みを求めており、目に見えるインパクトを信じたいと考えています。視覚的ストーリーテリングはその声に応える重要な手段です」

「正直さ」がビジュアルの新基準に

消費者は、非の打ちどころのないナラティブではなく透明性を重視する。進捗と併せて課題を示すことで、より本質的で徹底した企業像をつくりだすことができる。

一方で、企業は経済の状況、政治の転換、規制の変化の中で事業を行っている。そのどれもが、気候変動がもたらす不安感を助長し、サステナビリティの取り組みを難しくするものだ。目標と現実のバランスを適切に取ることが、情報の受け手を巻き込むのに依然として重要だ。

レポートは、サステナビリティに関する映像を巡る、世界の消費者の認識の特徴についても解説している。その一部を紹介する。

欧州:ありのままの真実を

欧州の消費者は、企業の行動と言葉のどちらもが環境的責任と一致することをますます求めるようになっている。企業や政府が気候変動や環境問題にどう向き合っているのかを詳しく示した画像や映像を見たいと答えた人は75%に上る。

アジア太平洋地域:正直さを重視

アジア太平洋地域ではグリーンウォッシュへの規制が強まっており、環境に関する発信内容の透明性が高まっている。実際に「気候危機の影響を日々の暮らしの中で目の当たりにしている」と答えた人が大半だった東南アジアでは、ESG関連のガイドラインを重視する割合は88%に上り、世界平均の82%より高かった。

北米・南米:ビジュアルの好みが異なる

正直さに関して言うと、米国では適切なバランスを取ることが重要だ。例えば、ユーモアのあるものから過度に悲観的なものまで、幅広い感情を伝える映像表現は受け入れられづらい。

米国では、正直なストーリーを伝える場合であっても、前向きなメッセージを好む傾向が強い。米国で企業・ブランドが使う人気の映像は、気候変動の影響を強調しているものよりも、絵のように美しい自然風景のほうが2倍多い。

その一方で、「気候変動を逆転させるのに十分な対策が取られていないのであれば、気候変動に関する発信内容は、何もしなかった場合に起きる衰退や破壊に焦点を当てるべき」と56%の米国人が考えている。

これに対して、南米の消費者は、サステナブルな取り組みが行われなかったら何が起きるのかをより率直に伝えるメッセージを好むが、一方で南米で主に好まれる画像・映像は、自然界の手付かずの美しさを取り上げ、協働や保護といったテーマを強調するものだ。

ニュアンスをくみ取ることが重要

地域にかかわらず、多様な人口動態や特有の課題、願望に目を向けることだ。そうすることで、あらゆるコミュニティの現実をより良い形で反映させられる。こうしたアプローチは、全ての人の声や体験を踏まえた包括的な対話を促し、最終的には全ての人にとっての持続可能な発展へとつながる。

現代の消費者に響く「サステナビリティの見せ方」5つの法則

気候リスクとビジネスリスクが切り離せなくなっている中、今回のレポートは、企業のリーダー、マーケター、コミュニケーターに向け、戦略的なサステナビリティ目標と視覚的ナラティブとを整合させる5つの法則を示している。

完璧さよりも真実味

81%の消費者が「気候変動によって環境がどのような影響を受けているのかを示す画像・映像を見たい」と回答。理想的な表現や象徴的な表現よりも、進捗と課題の両方を見せるような透明性が高く、現実的な画像・映像のほうが好まれる。

「エコ不安症」と「エコ楽観主義」のバランスを取る

78%は「個人の行動や企業の取り組み、政策によって、状況がどう改善しているのかを見たい」と答えた。力強いストーリーテリングとは、具体的な行動と強いインパクトのある画像・映像を組み合わせ、環境課題と積極的な解決策の両方を提示するものであるべきだ。

新技術の可能性と課題に目を向ける

83%の消費者は、AIが今後5年以内に気候危機に良い影響をもたらすと考えている。しかしながら、AIがもたらすカーボンフットプリントに対する懸念もある。AIがエネルギー効率にプラスの影響をもたらすと考えている人はわずか41%にとどまっている。生成AIの活用が広がる中、テクノロジーの環境負荷も考慮する必要がある。企業やブランドは、あらゆる技術革新がもたらす恩恵と現実社会へのインパクトに重点を置いたビジュアルを活用することで、信頼を高め、エンゲージメントを促進できる。

サステナビリティを身近に

81%は、人々が気候変動の影響を実際にどのように受けているか、特に最も影響を受けているコミュニティの人々に着目した画像や映像を見たいと回答した。シンプルで、日々の習慣を取り上げた共感性のあるビジュアルで行動を促すと、意識的で持続可能な選択が全ての人の日常におのずと溶け込んでいくようになるだろう。

個別の取り組みではなく、一連の取り組みを伝える

75%の消費者は、個別のキャンペーンではなく、企業や政府が気候変動にどのように取り組んでいるのかを表す映像を見たいと考えている。サステナビリティが企業・ブランドの中核的価値観であることを示すのが重要だ。製品設計やメッセージ、顧客体験を通じて、サステナビリティを自社のアイデンティティに自然と取り入れる企業は、誠実で明快なビジュアルを活用することで、顧客との感情的つながりと長く続く信頼を育んでいくだろう。

| レポート「Sustainability at the Crossroads」のダウンロードはこちら |