日本企業が、資本市場からの高い成長期待と、複雑化するサステナビリティ開示要求の板挟みになる中、「サステナブル・ブランド国際会議2025東京・丸の内」では「経営とESGの融合」をテーマに議論が行われた。経営改革でV字回復を遂げたアシックス、海外売上高が9割以上に上るヤマハ発動機、企業のESG経営をソフトウェアを通じて支援するUL Japanが登壇。ESG経営を進める中で直面する「ジレンマ」をどう乗り越えるか、戦略が語られた。

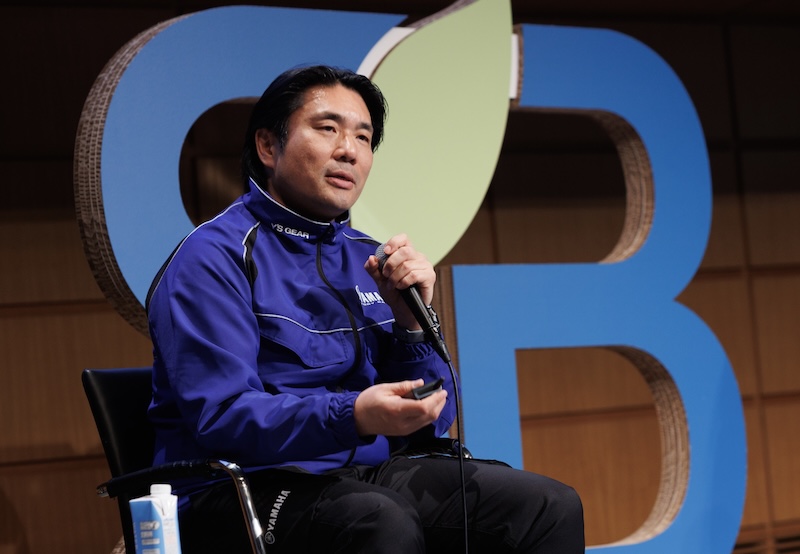

| Day2 ブレイクアウト ファシリテーター 田中信康・サステナブル・ブランド国際会議 ESGプロデューサー パネリスト 青田元・ヤマハ発動機 経営戦略本部 執行役員 CSO、経営戦略本部長 兼 Yamaha Motor Ventures Chairman 織戸香里・UL Japan 環境・サプライチェーン事業部 サステナビリティグループ マネージャー 林晃司・アシックス 常務執行役員 CFO |

ファシリテーターの田中信康氏は冒頭、PwCのグローバル投資家意識調査を引用し、ESG目標に向けた取り組みを推進するためであっても、投資収益率の低下は認めないという一部投資家の声を紹介した。この結果や、複雑・多様化する開示基準を踏まえ、「ESG経営を行う上でジレンマがあるのではないか」と指摘し、議論の口火を切った。

環境配慮と収益改善を両立――アシックス

アシックスは近年、業績がV字回復し、2024年の営業利益率は14.8%まで向上、過去最高の営業利益を記録した。その要因として林晃司氏がまず挙げたのが、「カテゴリー経営」への転換だ。従来は地域別で見ていた経営の軸を、5つのカテゴリーに再構成。それぞれのリーダーが生産から販売までを一貫して担当し、収益責任を明確化した。さらに、ROA(総資産利益率)を主要KPI(重要業績評価指標)とすることで、経営全体の収益性を大幅に改善。また、赤字事業に対して「辞めるべきことは辞める」という原則を徹底した点も、「以前はできていなかった、大きな取り組みの一つ」と林氏は振り返った。

人的資本への投資としては、2023年に前中期経営計画の目標達成を機に、グローバルの全社員に一律10万円を支給。さらに2024年からは「プロフィット・シェア制度」を導入し、業績に応じて社員へ収益を還元する仕組みを構築した。その他、持株会を通じた譲渡制限付株式の付与や、新入社員の初任給引き上げも実施。環境面では、製造過程での温室効果ガス排出量を1.95kgに抑えた、業界最少クラスのスニーカーを開発・発売した。林氏は「ESGは経営の一丁目一番地だ」と力強く述べ、ESGと収益成長を両立させる戦略の重要性を強調した。

経済的価値と社会的価値を接続 ――ヤマハ発動機

ヤマハ発動機の青田元氏は、自社が多様な製品群を展開する背景に言及し、「1955年前後のモータリゼーションの中でも自動車へ進出しなかった判断が、結果として会社の中に多様性を生んだ」との見方を示した。売上高約2兆6000億円(2024年12月期実績)のうち、海外比率は94%に達し、モーターサイクル、マリン、ロボティクスなど多様な事業を展開。地域別では、アジアが売上の約39%を占めている。「感動創造企業」を企業目的として掲げる中で、経済的価値の創出(アウトプット)と社会的価値の創出(アウトカム)をいかに接続させるかいう「価値創造ストーリー」の整理に取り組んでいる最中だという。

ガバナンス面では、サステナビリティを巡る課題への対応と、リスクマネジメントやコンプライアンスに関する施策を同一機関で審議していたが、これを2025年から、サステナビリティ委員会とグローバルリスク・コンプライアンス委員会に分離した。従来は「経営メンバーがそろっているのに、リスクサイドの情報共有で終わってしまうことが何度かあった」と青田氏。委員会を明確に分けることで「会社の方向性や人材資本経営など、サステナビリティを巡る課題をしっかり議論できる時間をつくりたい」との思いがあった、と振り返った。

ソフトウェアを通じて企業を支援 ――UL Japan

ESGに関わるデータ管理ソフトフェア「UL 360」を提供するUL Japanの織戸香里氏は、UL 360活用における3段階のロードマップとして、「パーパス(システム設計)」、「現状把握(データ収集)」、「開示と意思決定(データ利活用)」を提示。データの収集に関しては、「集めるだけでは価値を生まない。バックキャスティングとフォアキャスティングの両方の視点から目的を持って集めることが重要だ」と述べ、サプライチェーンなどから集められたデータが全体の中でどう役立っているかをダッシュボードで可視化・フィードバックすることで、データ提供者を含むステークホルダーのエンゲージメントを高めていることを紹介した。

また織戸氏は、企業がESG経営を進めるにあたって、「導入/成長期」と「成熟期」の間に「ジレンマ」が生じる、と指摘。一方で、「そのジレンマを乗り越えさえすれば、気候変動対応から次は生物多様性にまで広げていこうというように、新しいテーマに進んでいかれる企業も多くある」と続け、システムの導入を通じて企業のESG経営を支援する立場として、外部環境の変化に応じた仕組みの整備と、その実行に向けた意識改革を融合させるための対話に力を入れていることが語られた。

経済的価値と社会的価値の双方をいかに向上させるか

後半のディスカッションでは、経済的価値と社会的価値の双方をいかに向上させるかという、まさに「経営とESGの融合」の核心に迫った。

アシックスの林氏はコーポレート・ガバナンス(Governance)の「G」を「ガチンコ経営のG」とユーモアを交えて表現。同社はこれまで個人株主比率が低かったが、資本政策の一環で政策保有株を売却し、個人株主や国内外の機関投資家が増加した。また、ボードメンバーも「社外」が多数を占めるなど、グローバル水準の経営体制を追求。資本市場と向き合い「日々、緊張感がある」と述べる林氏は、企業として、利益の追求と、環境や人権課題など非財務分野に同時に取り組む必要性を強調した。

中長期のESG戦略においては、社員のエンゲージメントが重要となってくる。ヤマハ発動機の青田氏は、人材を、財務的価値につながる「未財務的価値」と指摘。同社の歴史や文化、空気感を大切にしながら、「この会社のサステナビリティは人によって支えられているというストーリー」を作ることで、エンゲージメントの向上に期待する。その上で、「財務的指標の追求。それが経営の意思であると整理したい」と展望を語った。

最後にファシリテーターの田中氏は、フィンランドの再生可能燃料メーカー・ネステがマクドナルドと連携し、動物性廃棄物のサーキュラーモデルを構築した事例を紹介。そして「社会的価値と経済的価値の両立は、もはや当然の要請だ。だからこそ、ESGの成功事例を一つでも多く積み重ねていくことが、最も確実な道ではないか」と語り、セッションを締めくくった。

眞崎 裕史 (まっさき・ひろし)

サステナブル・ブランド ジャパン編集局 デスク・記者

地方紙記者として12年間、地域の話題などを取材。フリーランスのライター・編集者を経て、2025年春からサステナブル・ブランド ジャパン編集局に所属。「誰もが生きやすい社会へ」のテーマを胸に、幅広く取材活動を行う。