|

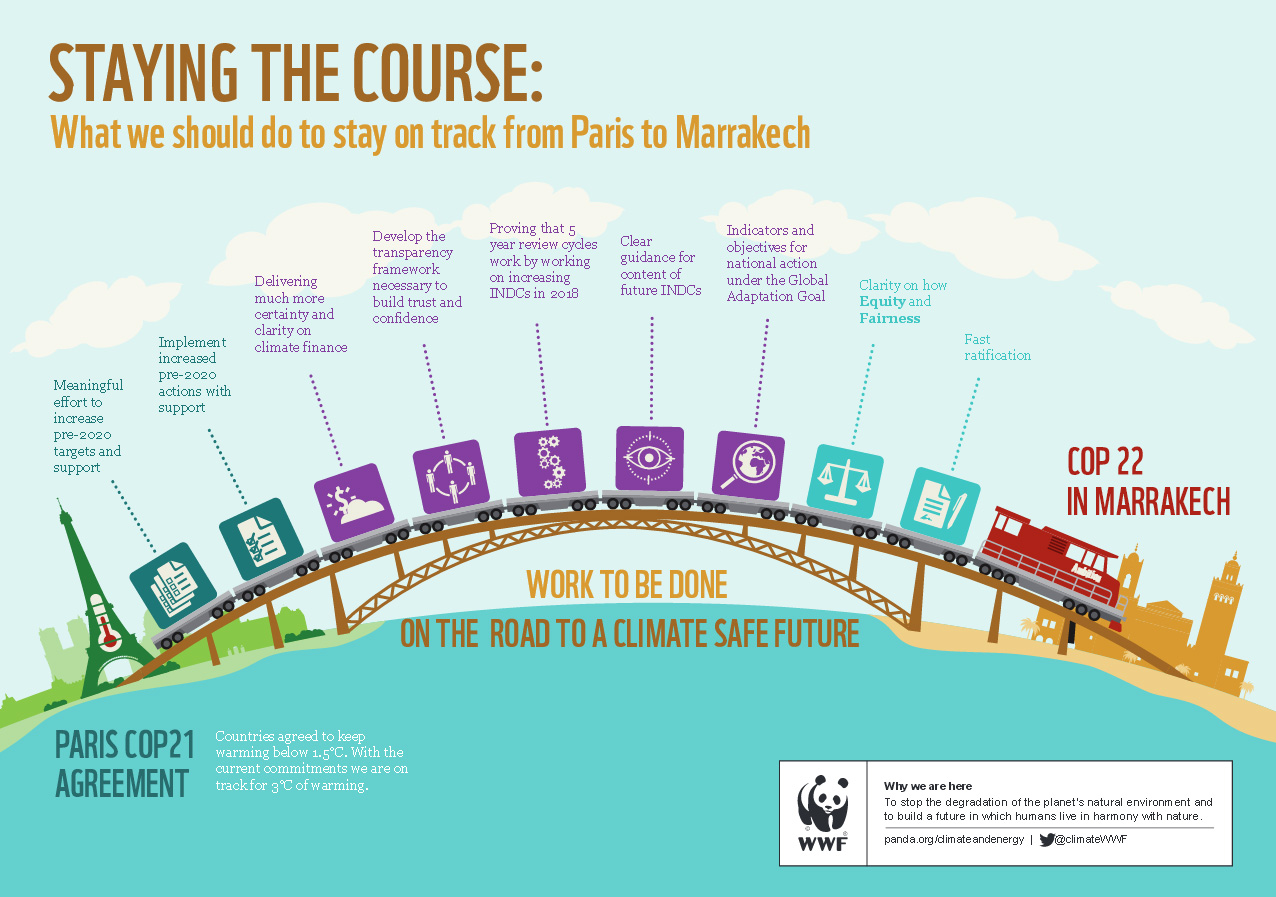

温室効果ガス実質排出量ゼロを目指す「パリ協定」の運用ルールを決める特別作業部会が、5月、ドイツ・ボンで初めて開かれた。パリ協定は先進国・途上国合わせて196カ国・地域が、地球温暖化防止に向けての取り組みで合意した国際的な枠組み。国ごとの具体的な削減目標や途上国への資金援助を、国際的にどうやってチェックするか、仕組み作りが議題となった。

パリ協定の合意を受けて、初めての開催となった特別作業部会では、すべての国が地球温暖化防止へ一丸となり取り組むことを再確認し、具体的な運用ルール策定のための議論が始まった。今世紀後半に温室効果ガス排出量の実質ゼロを達成するためには、実効力のある運用ルールを作れるかどうかが鍵となる。

ルール検討の段階で、先進国と途上国の利害不一致が課題となった。京都議定書では、先進国だけに削減目標が課されていたが、パリ協定においては、途上国も同じ枠組みで目標を持つことになる。先進国は、各国の具体的な削減目標の仕組み作りを進めたいが、途上国は、先進国からの資金や技術支援の動向を重要視する構えだ。

目標を実現するためには、各国が現在設定している目標から、さらに高い削減目標を掲げなくてはならない。日本は、「2030年までに2013年比で26%削減」の目標を発表したが、WWFジャパンは、「日本の目標は不十分だ」としている。2010年比に換算すると、約18%の削減にしかならないためだ。

パリ協定では、報告の義務は定められていても、達成義務は定められていない。各国が高い意識で目標達成に取り組むために、国際会議の注目を集める場で国別目標を検証する方法など、厳格に判断する方法が焦点となった。

特別作業部会は始まったばかりだ。今後、各国の利害によって議論が停滞することを回避し、パリ協定の早期発効へ向けた迅速なルール作りが期待される。

辻 陽一郎 (つじ・よういちろう)

オルタナ特約記者、NPO新聞代表。フリーライターとして、NPO・NGOやボランティア、ソーシャルベンチャー、企業のCSRなどを中心に取材。