ネスレ日本 執行役員 コーポレートアフェアーズ統括部長

サステナブル・ブランド国際会議 サステナビリティ・プロデューサー

|

ネスレにはサステナビリティやCSRに特化した部署が存在しない。グローバルでも日本でも。その代わり、全社員がサステナビリティに取り組む。それを可能にしているのが事業戦略「共通価値の創造(Creating Shared Value : CSV)」だ。ネスレ日本では、社員一人ひとりがCSVを実践することで、事業を通して社会的課題の解決に取り組んでいる。CSVを社内にどのように根付かせ、実践しているのか。嘉納未來執行役員 コーポレートアフェアーズ統括部長に話を聞いた。

一人ひとりがマーケティング

足立:CSR関係者でも、CSVはマイケル・ポーター氏が提唱したと思っている方が多いと思うのですが、最初に使われたのは実はネスレですよね。ネスレではいつからCSVという言葉を使っているのですか。

嘉納:対外的には、2005年のCSRレポートからです。南米の農家への支援などの事例をまとめた内容でした。その中で、ピーター・ブラベック現名誉会長が新しい概念としてCSVを紹介しました。マイケル・ポーター氏と一緒に事例をまとめたと聞いています。

CSVは「株主と社会全体のために価値を創造することが、企業としての長期的な成功につながる」という事業戦略です。ネスレはCSVを実践することで、存在意義(パーパス)の「生活の質を高め、さらに健康な未来づくりに貢献する」を実現していきます。CSVという言葉が使われていなかった1866年の創業時から、一貫して、事業を通して取り組んできました。

|

足立:内容的には以前から行なってきたことを、CSVという言葉で整理したわけですね。それでは、社内ではCSVという言葉や考え方への理解はどのように進んでいったのでしょうか。

嘉納:実は、私も初めはCSVを自分事化するのが難しかったです。過剰栄養や低栄養の課題、サプライチェーンにおける責任ある調達など新興国における事例が多く、日本でどういうことを考えたらいいのか悩んでいました。

しかし、弊社代表の高岡浩三が2010年秋に着任してから変わりました。高岡のマーケティングの定義は「顧客の問題解決」です。日本は少子高齢化の時代に突入し、成熟先進国としてどう成長しけばいいのかという課題に直面しています。ネスレは食品会社ですから、胃袋の数もサイズも減るという現実の中で、イノベーションなくしては生き残れません。

そこで高岡が、「一人ひとりがマーケティングしなければならない」という号令をかけ、2011年から全社員が参加する「イノベーションアワード」という仕組みをつくりました。これがネスレ日本のCSVの実践につながっていきました。

|

足立:「一人ひとりがマーケティングをする」というのは具体的にどういうことでしょうか。

嘉納:社員一人ひとりが顧客の問題を解決することを考えるということです。

まず、自分の顧客を定義します。営業の人たちは担当している地域のお客さまを顧客にしたり、バイヤーさんを顧客にしてもいいです。

そして、その顧客をとりまく社会的変化や環境変化といった「新しい現実」、その中で顧客が新しく直面する問題はなにか――。これをしっかり考え、問題を発見したら、次に自分たちの事業でどういうソリューションが提供できるかを考えます。

このプロセスがマーケティングであり、顧客の気づいていない問題、あきらめている問題を解決すればイノベーションにつながります。

このように社員一人ひとりがマーケティングをする中で、出てくるソリューション、顧客の問題が何かと考えているプロセス、その問題自体が日本の社会課題の手がかりであったり、そのものだったりしました。この経験から、先進国の日本においては、イノベーションについて考えること自体がCSVを考えるプロセスになるのではないかと考えました。

社員は最近、自分の考えていることが社会課題の解決でCSVにつながっていると実感していると思います。自分の顧客が誰かと考えることで、マーケティングや製造部門のみならず、営業も人事も財務も広報も「考えるプロセス」を手に入れたと思っています。

CSVとイノベーションは表裏一体

足立:「日本の社会課題とは」と大上段に構えるのではなく、自分のお客様の問題を見つめていったら、結果的に社会的課題に取り組むことにつながったということですね。

嘉納:CSVは経済的価値と社会的価値の両立です。簡単なことではありませんが、それをするからイノベーションになります。CSVとイノベーションは表裏一体だと思っています。

|

いきなり社会課題と言われても、営業の人たちにとっては毎日、店に製品が並んでこそ仕事です。でも、自分の身近な顧客を見ることで社会課題を考えることができます。必ずしも、それがCSVだと意識させなくても構いません。CSVをやりなさいというよりは、そういうプロセスの方が自然と身につくのではないかと考えます。

ネスレ日本では、新しい改革を行う時やイノベーションを考える時こそ問題を探します。

足立:経営はそこを意識しながらやっているということですね。ネスレにはサステナビリティに特化した部署はあるのですか。

嘉納:ネスレ日本にもネスレグループにも部署としてはありません。CSO(チーフ・サステナビリティ・オフィサー)のような役割の人もいません。社員全員がサステナビリティに取り組むという方針です。

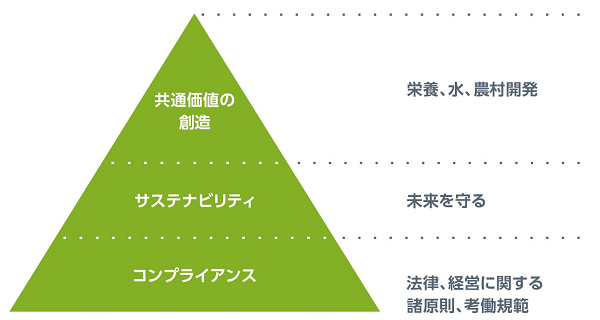

ネスレでは3つの分野(影響分野)でCSVに取り組んでいます。「個人と家族」「コミュニティ」「地球」です。ネスレグループ本社では、それぞれの分野に関わる役員がその委員会の議長を務め、役員の下にいる管理職レベルの人が実務を動かしています。

|

足立:CSVを経営に組み込んでいて、経営陣が自分たちの仕事だと認識しているということですね。

嘉納:そうです。ネスレでは、CSVは事業戦略そのものだという考えです。

日本の社会的課題にどう取り組むか

足立:日本の場合も、少子高齢化などさまざま社会課題があり、その分ソリューションも必要になります。そうした日本固有の課題について、日本法人ではどのようにCSVに取り組んでいますか。

嘉納:先ほどの3つの影響分野の「個人と家族」の中に、「栄養」「健康」という要素があります。そこには心の健康も含まれます。

「ネスカフェ アンバサダー」がその事例です。コーヒーマシンを置くことでコーヒーを飲むためにみんなが集まり、コミュニケーションが活性化したというユーザーの声もあります。ネスカフェ アンバサダーがオフィス内でのコミュニケーションの問題を解決しているとも言えます。

一方、地域に目を向けると、日本では単身世帯と少人数世帯が人口の3分の2を占めていて、地域の孤独という問題も生まれています。

一例として、神戸市と連携協定を結び、ネスカフェ アンバサダーのモデルを活用した「介護予防カフェ」に取り組んでいます。「コーヒーを飲みに集まりませんか」と声がけをし、高齢者の方が外出する機会をつくり、つながりを持ち、お話をして、一緒に笑ってというカフェを地域の方に立ち上げてもらいます。

アンバサダーになる方には、自ら場所を見つけていただいています。公民館やマンションの共有スペースなどを活用して、月3日や週1回の頻度で開催されています。

働き方改革で「考える」組織に

足立:なるほど、「心の健康」は面白い考え方ですね。他には何が日本の社会課題だと捉えているのでしょうか。

嘉納:ネスレ日本がコミュニティの中で重要視しているのは、社員です。社員は、バリューチェーンの中で重要なステークホルダーです。新しい働き方を提案するということも、コミュニティの課題解決の一つだと考えています。

この8年間、働き方改革を進めてきました。ネスレ日本では「ホワイトカラーエグゼンプション」のコンセプトを導入しており、早くからフレキシブルな働き方を取り入れて、時間ではなく成果で評価しています。

|

仕組みの面でも、どのような役割や成果が期待されているか記載したジョブディスクリプションを見直して明確化し、評価制度も評価をしやすいように変えました。人対人のことなので、評価については、上司と部下の対話を重視しています。

子育てや介護に限らず、自己啓発やライフスタイルなどにあわせて、全社員が在宅など場所にとらわれないで働くことができます。5時から22時までの時間帯であれば、いつどこで働いても自由です。

こうした改革を行った結果、2017年は、2010年比で従業員一人当たりの売上高がプラス32%。利益はプラス81%になりました。有給休暇の平均取得率も50%上がり、15日になりました。裁量労働制を取り入れたこともあり、平均残業時間はマイナス84%。2017年は17時間でした。

足立:効率的に働けるというのは、どういうメカニズムがあるからだと思いますか。

嘉納:自分で自由にタイムマネジメントしながら、できるだけ短時間で成果を上げるよう心掛けることです。ミーティングの時間を30分間に決める、資料のパワーポイントの枚数を必要最小限にするなどです。

働き方改革の前に、何にどれだけ時間を費やしているか、従業員の5日間の仕事を調査しました。そうすると、考えている時間がわずかで、プレゼン資料を作ったり会議の時間が多いということが分かりました。

本当の仕事というのは、考えること。それがネスレ日本の考え方です。

「グッド・ライフ」をネスレはどう実現するか

足立:ネスレのスローガンは「Good Food, Good Life」です。サステナブル・ブランド国際会議でも2017年から「グッド・ライフ」を世界共通のテーマに掲げています。「グッド・ライフの再定義」に始まり、昨年は「グッド・ライフの再構築」に取り組み、今年は「グッド・ライフの実現」を考えています。

ネスレ日本はこれから「Good Food, Good Life(グッドフード、グッドライフ)」をどう実現していこうと考えていますか。

嘉納:実は、「Good Food, Good Life」は1996年にネスレ日本から生まれたスローガンなんです。

「Good Food, Good Life」とは、より美味しく健康的な食品を提供し、健康的なライフスタイルを応援することで、生活をより豊かにしていくということです。

「グッド・ライフ」は、存在意義「生活の質を高め、さらに健康な未来づくりに貢献する」と価値観「私たち自身と他者、多様性、そして未来に敬意を払う」の実現を3つの影響分野で行っていくことから生まれると考えています。

時代や、社会的変化、環境変化によって、消費者の方々が求める「グッド・ライフ」は異なります。いかに早くニーズを捉え、さまざまなオプションを提供していくか。それが最終的に「Good Food, Good Life」の実現につながり、私たちの存在意義を実現することにもつながると考えています。

文:小松遥香 写真:高橋慎一

対談を終えて

足立 直樹

CSVはマイケル・ポーター氏が発案したものと思っている方も多いと思いますが、実はネスレが社内外へのコミュニケーションのためにまとめた考え方です。しかも、ネスレがこれまで考えてきたこと、行ってきたことを一つの言葉に整理したとのこと。つまり、社内の共通言語とするためにCSVという言葉にしたということでしょう。

トップ自らがことある度にこの言葉を使って社内に呼びかけ、それでも浸透するのにはかなりの時間がかかったというお話は印象的でした。コミュニケーションの大切さと難しさを実感させてくれるエピソードです。一方で、それが会社の本来の考え方に沿ったものであったために、一度腹落ちすれば、社内にしっかり浸透したことも頷けます。実際に、それが新しい商品開発にもつながっていったのです。

もう一つ、ネスレにCSRやサステナビリティの専門部署がないということも意外かもしれません。しかし、サステナビリティやCSVの考え方が経営に深く根付いているからこそ、日々の業務が自然にサステナビリティやCSVにつながっているのではないかと感じました。

つまり、この二つのことは同根なのでしょう。後から付け足したわけではなく、乳幼児の命を救おうという使命からスタートして以来、栄養、そして健康で社会に貢献しようという考え方が事業に貫かれているが故にできているのだろうと感じました。

対談の際、「ネスレさんは本当にいろいろな問題に積極的に取り組んでいらっしゃいますね」と申し上げたら、嘉納さんは「たしかにいいことはたくさんしていますけれど、失敗もたくさんしている会社ですから」と笑っていらっしゃいました。Good Foodを通じてGood Lifeに貢献しようという気持ちが重要なのはもちろんですが、その上でうまく行かないことがあれば、それを教訓にさらにやり方を変えていく。そういったフレキシビリティもGood Lifeをつくっていくためには大切なのだと改めて感じました。

ネスレ日本株式会社

執行役員 コーポレートアフェアーズ統括部長

2001年ネスレ日本入社。消費者対応部門やリレーションシップマーケティング部門、お客様相談室長、メディアリレーションズ室長、エクスターナルリレーションズ部長を経て、2017年8月より現職。社内外の広報を統括し、社員、メディア、行政、有識者、NPO、地域コミュニティをはじめとする社内外のステークホルダーとの関係構築に取り組んでいる。

サステナブル・ブランド ジャパン サステナビリティ・プロデューサー

株式会社レスポンスアビリティ 代表取締役

東京大学理学部、同大学院で生態学を専攻、博士(理学)。国立環境研究所とマレーシア森林研究所(FRIM)で熱帯林の研究に従事した後、コンサルタントとして独立。株式会社レスポンスアビリティ代表取締役、一般社団法人 企業と生物多様性イニシアティブ(JBIB) 理事・事務局長。持続可能な調達など、社会と会社を持続可能にするサステナビリティ経営を指導。さらにはそれをブランディングに結びつける総合的なコンサルティングを数多くの企業に対して行っている。環境省をはじめとする省庁の検討委員等も多数歴任。