農業で地域を変える! 農家と研究者が語るリジェネラティブな未来

SB国際会議2024東京・丸の内

左から青木氏、吉川氏、浅見氏、髙田氏

|

Day2 ブレイクアウト

農業をテーマに地域の再生、回復を探る本セッション。脱サラ、移住し、農業を営む農家と、農業と社会の関係性を追求する研究者が登壇して、農業と食がつなぐリジェネラティブな可能性を議論した。そこでは農業を通じて土壌を再生し、生物多様性を増やす環境的な意義だけでなく、人と人がつながる社会関係資本が蓄積されていく事例が報告された。農業を拠点として地域を再生していくには何が重要で、どんな試みが有効なのかをセッションから読み解く。 (環境ライター 箕輪弥生)

ファシリテーター

青木茂樹・SB国際会議 アカデミック・プロデューサー

パネリスト

浅見彰宏・特定非営利活動法人 福島県有機農業ネットワーク 理事長

髙田知行・GRAPPLE TAKADA 代表

吉川成美・県立広島大学 大学院 教授

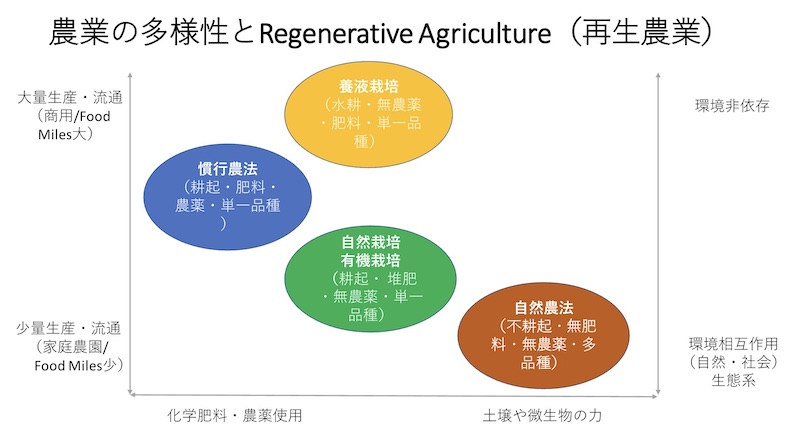

農業は、化学肥料や農薬を使う慣行農法から、無農薬や有機肥料を使う有機農法、そして不耕起で肥料も使わない自然農法まで、その農法はさまざまだ(関連記事)。冒頭、ファシリテーターの青木茂樹氏はそれらをマトリックスに位置付けて整理した上で、登壇者にそれぞれのポジションと取り組みの紹介を促した。

青木氏の作成による「農業の多様性とリジェネラティブ・アグリカルチャーの位置付け」の図表(講演資料より)

|

脱サラのち農家へ、それぞれの再生型農業の物語

脱サラ後、福島県喜多方市で27年間有機農法に取り組む浅見彰宏氏は、コメから野菜まで少量の多品目を栽培すると共に、豚や鶏なども飼う。家畜の糞を肥料に使い、家畜の飼料も地域で出る米ぬかやおからなどの廃棄物を活用し、資源を地域で循環させている。

浅見氏いわく、青木氏のマトリックスに当てはめると、「『自然栽培・有機栽培』と、『自然農法』のちょうど間ぐらい」を理想とし、有機JAS認証制度などにはこだわらず、栽培した農作物は消費者に直接販売している。ベースにしているのは、肥料や農薬等に依存するのでなく、生態系の持つ調整機能を高める農業を指す「アグロエコロジー(農生態学)」の考え方だ。

その具体例として浅見氏が紹介したのは「冬みずたんぼ」と呼ばれる冬の間も田んぼに水をためておく農法だ。この方法だと、水性昆虫、水性植物など生物多様性が増え、時には水鳥も飛来して土壌が豊かになるとともに、草取りも楽になるという。

「経済的にも有機農法は、肥料や農薬の費用がかからず、生態系も守られるのでトータルなコストを考えると慣行農法と変わらない、むしろ収益性はいいのでは」と浅見氏は説明する。

葉先で水滴が輝く、髙田氏のぶどう畑の様子(講演資料より)

|

一方、長野県箕輪町で脱サラ後就農した髙田知行氏は慣行農法で12年間ぶどうやリンゴを栽培する。髙田氏は「有機かどうか、耕起か不耕起かという問題ではなく、植物の健康体をまず第一に考えている」と話す。

髙田氏は朝日を浴びてつやつやとしたぶどうの葉先から水が滴る自身の圃場の写真を見せながら、「養水分が十分か、根は健康か、常に植物を真摯(しんし)に観察して知ろうとする。そういうことがリジェネラティブな農業にもつながるのでは」と問いかけた。

農業でつながる社会をつくる

それぞれの取り組みを発表する中で、農業は単に作物を育てるだけではなく、地域の中で人やモノ、自然、そして消費者との関係性をつくる社会的な役割を担っていることがセッションから見えてきた。

髙田氏は、自身が参加する「信州ぷ組」という新規就農した農業者同士が、農業技術や経営、情報活用技術などについて、共に学び、情報を共有する組織を紹介した。この組織は、勉強会、視察会、振り返り事業を通じて、インプットとアウトプットを行う学びのコミュニティだ。

「時には失敗もさらけ出してみんなに見てもらう。支え合うことから人間性も磨かれる」と高田氏が言うように、農業に関するコミュニティが農業技術を高めるだけでなく、人や地域との結びつきをより強固にしている。

浅見氏の暮らす福島県山都町の水路で「堰さらい」を行うボランティアら(講演資料より)

|

浅見氏は、自身が暮らす福島県の山都町早稲谷にある水路「本木上堰(もときうわぜき)」を紹介した。この水路は275年前に作られ、棚田や里山を守るための水資源を提供しているが、高齢化が進み維持が大変になってきた。そこで、2000年から水路の維持に必要な作業「堰さらい」を手伝ってくれるボランティアを募集し、毎年50人前後が参加しているという。

浅見氏は「この事業によって、地縁や農村コミュニティだけでなく、他の地域から来るミッション、テーマをもった人たちとつながることができた」と強調。さらに、東日本大震災の際に直接販売でも福島県で農産物が売れなくなった事例を挙げ、「自分の裁量で購入を判断できる自立的・利他的な消費者が大事で、そういう層に発信して、共鳴してくれる人を増やしたい」と話した。

山形県高畠町から学ぶ里山のエコシステム

一方、県立広島大学大学院教授で、アジアにおける環境保全型農業と農家支援事業などに携わる吉川成美氏は、生産者と農家がつながる例として日本発で世界に広がっていった「CSA(地域支援型農業)」を紹介した。これはCommunity Supported Agricultureと言って、生産者と消費者が連携し、流通業者などを介さずに直接契約で野菜を定期購入する仕組みだ。

その仕組みを1973年から取り入れている有機農法で先駆的な山形県髙畠町は、販売だけでなく、農的な暮らしを学ぶ「まほろばの里農学校」の展開などで、新しい提携の形を見出している。「高畠町は参加しあえる農と食のコミュニティを作り上げた地域のひとつ。食でつながる社会をつくることは喫緊の課題だ」と吉川氏は強調する。

吉川氏が活動に携わる山形県高畠町の里山の風景(講演資料より)

|

また、高畠町での経験から「例えば、お米を買うことで、そこの生物や自然についても考えてしまう」といった、地域との関係性が暮らしに喜びを感じるチャネルを増やすことで、それが食の安全保障にもつながると説く。

さらに吉川氏は「個の利益の追求から共益性・利他の追求へ」「マネーキャピタリズムから社会関係価値へ」、「大都市中心型のセンタリズムから皆で共有するローカルサイクルへ」が重要視されている時代が来ていると指摘し、「ビジネスを考える時にも、この里山のエコシステムの考え方が生かせるのでは」と話した。