サステナブル・ブランド国際会議の学生招待プログラム「第6回 SB Student Ambassador ブロック大会」の九州大会が2025年10月18日、福岡大学(福岡市)で開催された。九州各県から17校121人の高校生が参加し、「7県独自の地場の強みを生かした、魅力的な地域産業を考えよう」という大会テーマのもと、サステナビリティを基軸としたアイデアを活発に交わした。

福岡大学の取り組みと福岡県の未来を考える視点

大会は、会場を提供した福岡大学の永田潔文学長によるあいさつで幕を開けた。永田学長は、同大学がカーボンニュートラル達成に貢献する大学として、研究推進や人材育成、地域連携などに積極的に取り組んでいることを紹介。会場の高校生に向かい、「皆さんがこの大会で多くのことを学び、将来、日本、そして世界の未来を担う人材になることを願っている」とエールを送った。

続いて、福岡県から企画・地域振興部総合政策課 企画監の藤岡健太郎氏が登壇。地域の資源を再認識する事例として、藤岡氏は、地域の75歳以上の高齢者の特技や個性を発信することで海外からも注目を集める福岡県うきは市の企業の取り組みなどを挙げ、大会テーマの、「7県独自の地場の強みを生かした、魅力的な地域産業」を考える上で、「当たり前すぎて気づかない強み」を発見することや、「その社会は誰が幸せになれる未来か」といった視点の大切さを強調した。

自分にしかできない未来のデザインを

基調講演には、廃棄物からアート作品を生み出す事業を手がける、ACTA PLUS(山口県周南市)の共同代表・代表取締役の橋本季和子氏が登壇。「ごみを未来のスタンダードに。私たちがデザインする予想外の未来」と題して、自身の体験に基づくサステナビリティへの思いと高校生へのアドバイスを語った。

橋本氏は、実家が廃棄物処理会社であることや、10代の終わりから韓国で暮らして感じた街の環境への違和感、その後のデザイナーとしての経験といった自身のルーツを紹介。そうした独自の気づきを通して、「環境に良いことをやらなければいけない」という正論で語られがちなサステナビリティを、「憧れ=カッコいいもの」に変容させる必要性を強く感じたという。

その思いが、国内外の500人のアーティストとのネットワークを生かし、廃棄物という「社会・人から見放されたもの」をアートに生まれ変わらせる事業につながった。マツダのブランド体感施設での企画展や、無印良品と連携し梱包材をアート作品に変えるプロジェクトなど、多くの企業とコラボレーションを重ねる。

橋本氏は、自身の歩みを振り返りながら「皆さんも環境やサステナビリティについて考えた時に、ちょっとした違和感や疑問を感じることがあると思う。それが、これからの人生で取り組まなければいけないトピックになる可能性がある。自分はなぜそう思ったのか、と“問い”を立て、ディスカッションしてほしい。あなたにしかできない未来のデザインを描いてみて」と高校生に呼びかけた。

タイをヒントに考える持続可能な観光とは タイ国政府観光庁福岡事務所

ワークショップのテーマ1「持続可能な観光」では、タイ国政府観光庁福岡事務所のマーケティングオフィサー、大森優華氏が講演し、映画のロケ地となったタイの島に観光客が押しかけ、魚の生態系にまで影響を及ぼした事例などを通してオーバーツーリズムの問題を解説した。 こうした問題に対してタイではSDGsの観光分野版である「STGs(持続可能な観光目標)」を独自に策定。具体的には、象の保護活動や、象のふんから紙を作る体験プログラム、バンコク最大のスラム街を歩くスタディーツアーなど、地域の環境や文化、経済を守り育む取り組みを進めているという。

講演後、高校生たちは「タイの事例を参考に九州に観光客を呼ぶための仕組みや商品を考えてみよう」というテーマでディスカッション。人口の少ない集落に宿泊環境を整え、日本文化と自然、人とのつながりを感じる体験型の観光拠点とする案や、専用アプリを使って外国人観光客と九州各地の農家とをマッチングし、農業の魅力を知ってもらうサービスなど、すぐにでも実装できるアイデアが次々と発表された。

ものづくりの鍵は伝統と革新 吉開のかまぼこ

テーマ2「伝統と革新」では、福岡市に本社を置く、「吉開(よしがい)のかまぼこ」の4代目社長、林田茉優氏が登壇した。創業135年の同社は後継者不足により一時は休業に追い込まれていたが、林田氏が大学時代に日本の中小企業の後継者問題に向き合う中で先代職人と出会い、24歳で事業を承継。「完全無添加」の伝統を守りながら、ロゴマークやパッケージデザインを刷新するなど、時代に合ったリブランディングを進めている。

林田氏は、品質と味に妥協しない先代の姿勢に感銘を受け、「この味を絶やしたくない」という一心で店舗の再開に奔走した経緯を振り返り、最終的に、先代から「君だったら信じられる」と託されたバトンを、「こんなチャンスは人生で二度と来ない」と感じて受け取ったと、熱く語った。

社長就任から約4年。オンラインや高級料亭への販路開拓に加え、かまぼこ板に名前を入れるサービスなど新たな仕掛けを次々に展開し、吉開のかまぼこのファンは全国に広がっている。

林田氏は、「お客さまに近い立場の“素人社長”として、職人が当たり前にこだわってきた価値を分かりやすく言語化し伝えることが私の役割」と言い、伝統と革新の両立こそがものづくりの鍵だと高校生たちに力強くメッセージを送った。

講演後のディスカッションのテーマは、「もしあなたが吉開のかまぼこの社長だったら、伝統を守りつつ新しさを出すためにどうしますか?」。高校生からは、子どものお弁当用や大人のおつまみ用といったターゲットを絞った商品の提案や、海外展開を見据えた「かまぼこ板×日本のアニメ」など、ユニークな発想が多く挙がった。

家づくりがどうなっていけば環境を守れるか YKK AP

テーマ3「住まいと環境」では、YKK APの三浦俊介サステナビリティ推進部部長が講演。三浦氏は、2050年のカーボンニュートラル実現に向けて、日本では家庭における温室効果ガス排出量を66%削減するという高い目標が課せられている現状を説明。住宅における熱の出入りが最も大きいのは「窓」であり、冬は約50%、夏は約70%の熱が窓を通じて移動していると指摘した。

その後のディスカッションは「これからの家づくりがどうなっていけば環境を守ることができるのか」をテーマに行われ、高校生たちは、住まいを巡る課題について議論。出てきたアイデアは、家族全員が1年を通じて快適な温度で暮らすために、壁や床の中に使い終わった温水などを流せるシステムを張り巡らそうという家の構造についての提案や、地域の空き家を高齢者や障がい者が安心して暮らせる場にしようという地域全体の活性化につなげる提案まで、幅広い観点に及んだ。

代表チームの提案に会場沸く

ワークショップの終了後は、各テーマの議論を代表して、3チームが全体発表に臨んだ。

テーマ1「持続可能な観光」の代表チームが提案したのは、定年後のセカンドキャリア世代が外国人観光客に九州の郷土料理を教える場を作り、文化継承と高齢者の生きがい創出を両立させるというアイデアだ。作った料理が余った場合は子ども食堂と連携することでフードロス削減にも貢献できるという。

プレゼンテーションは「九州のおいしい料理を食べていないのは人生の8割を損している!」と呼びかけてスタート。プロジェクト名の「おふくろto the world」もユニークで、大森氏は「プレゼンの上手さもさることながら、セカンドキャリア世代という着眼点や、料理の文化を伝えて終わりでなく、その先のフードロスへの対応まで考えられている点が素晴らしい」と評価した。

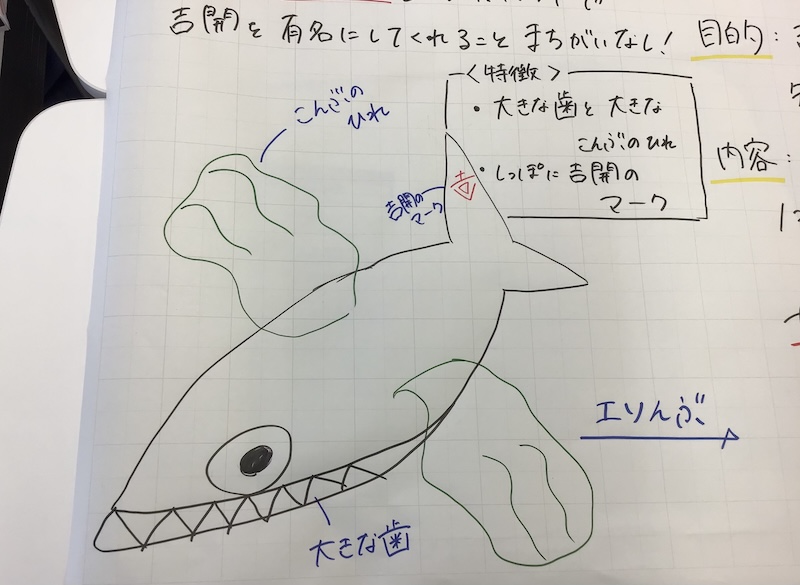

テーマ2「伝統と革新」からは、吉開のかまぼこを日本の特産品にするために、福岡の明太子など全国各地の特産品を練り込んだ商品や、魚が苦手な子ども向けのハート型や星型の商品、そして犬や猫をはじめとするペット向けの無添加かまぼこフードの開発を提案したチームが発表した。

林田氏は「全チームから、吉開のかまぼこへの愛をたくさん感じた」とした上で、代表チームの提案を、「新たな市場を開拓できる可能性を秘めている。ちょっとずつ形にできるように頑張りたい」と評価。さらに、5チームが同社のマスコットキャラクターを考案した中から、原料である魚と昆布だしをモチーフにした“エソんぶ” を特別賞として紹介し、会場を沸かせた。

テーマ3「住まいと環境」の代表チームは、家庭における断熱性の課題について、価格の高い樹脂窓ではなく、熊本県産のイ草をカーテンとして用いることを提案した。抗菌効果や消臭効果もあるイ草をカーテンにすることで、住む人にとってはストレスの軽減になり、これでイ草の需要が高まれば、熊本の地域活性化にもつながるという一石二鳥のアイデアだ。

この画期的な案に対し、三浦氏は、「われわれの価格設定では届かない層に対して、窓ではなく、別のものを、という観点から非常にユニークなアイデアをいただいた。イ草がビジネスのライバルになるとは夢にも思わなかったが、社に持ち帰って真剣に考えたい」と笑顔で語った。

みんながアーティストだ

最後に、基調講演を務めた橋本氏が壇上に上がり、高校生たちの発表を「0から1を生み出すエネルギーがすごい。みんなアーティストだなと感じた」と総括。その上で、「まずは一つひとつのアイデアの種を発表し、誰かにシェアしていくことはとても大事。代表に選ばれたチームも、選ばれなかったチームにも、もっとこのアイデアを磨いていってほしい。私もできることをサポートしていく」と共感を持って語りかけ、大会を締めくくった。

廣末 智子(ひろすえ・ともこ)

地方紙の記者として21年間、地域の生活に根差した取材活動を行う。2011年に退職し、フリーを経て、2022年から2025年までサステナブル・ブランド ジャパン編集局でデスク兼記者を務めた。