富士山の四季が、少しずつ変わり始めているのかもしれない。

国際環境NGOのグリーンピース・ジャパンがこのほど、1933年から2024年までの92年間にわたる気象庁の観測データを基に過去100年間の年平均気温の変化を推定し、山頂の気温は100年あたり1.47度、麓の山梨県富士河口湖町では、2.64度上昇しているとみられることが明らかになった。昨年2024年の初冠雪は平年より36日遅い11月7日で、1894年の観測開始以来、最も遅い記録となったことから、「富士山周辺の気象にこれまでにない変化が生じている可能性」が示唆されるという。

2025年秋、富士山頂では9月中旬以降、気温が急速に低下しているが、10月8日時点で、初冠雪の知らせはまだ届いていない――。

遅すぎた「初冠雪」

富士山の“異変”に注目を促すのは、グリーンピース・ジャパンによる報道資料『富士山が告げる気候変動の兆候―富士山頂・富士河口湖町における気温の長期傾向(1933年~2024年)』だ。資料は冒頭、2024年10月の月平均気温が観測史上最高を更新したことに触れながら、同年の初冠雪がかつてない遅さとなったことを、「気温上昇のみで説明できるものではなく、気候変動との関連性のさらなる研究解明が求められる」と提起する。

毎年、四季の移ろいを示すニュースとして全国に伝えられる富士山の初冠雪が大幅に遅れるという現象は、人々に気候の変化を強く意識させる出来事だ。

1933〜2024年のデータを分析――近年は異常な高温傾向

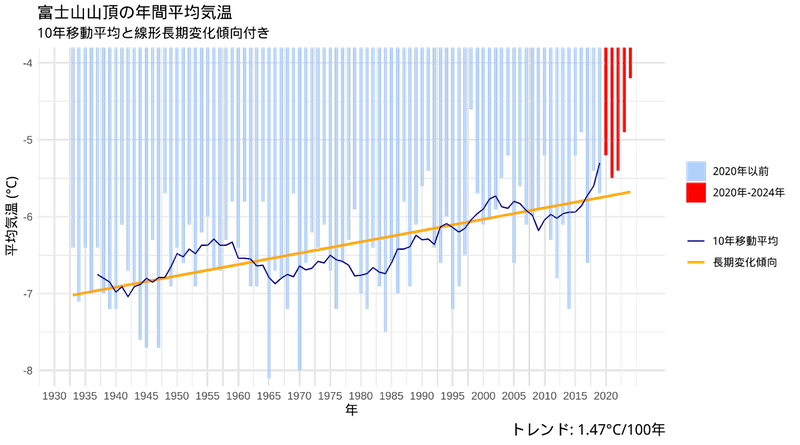

調査はそうした背景を踏まえて行われ、1933年から2024年の観測データを基に、富士山頂と富士河口湖町の気温の直近100年間の変化傾向を推定・評価。各年の年平均気温については、気象庁の公開手法に準拠する形で、対象年の前後5年間の平均値(10年中心化移動平均)を算出し、単純線形回帰モデルにより長期的な変化傾向を推定する方式をとった。

その結果、富士山頂では年平均気温が長期的に上昇し、この100年の間に1.47度上昇していると推定された。とりわけ近年は異常な高温傾向が認められ、1933年から2024年までの平均気温がマイナス6.37度であったのに対し、2020年から2024年はその平均を大きく上回った。2024年に至っては、年平均気温がマイナス4.2度と過去最高を記録し、歴史的にも異常な高温年となっていた。

一方、麓の富士河口湖町でも年平均気温はこの100年で2.64度上昇していると推定される。2023年、2024年は過去の年平均気温を1度以上上回る高温を記録した。

山頂では特に1月と2月の気温上昇が顕著で、1935年を起点とする最初の10年と、最新の10年を比べると、1月に2.40度、2月に1.91度もの気温上昇が見られた。さらに日最低気温が氷点下となる「冬日」は、この100年で山頂は15.22日、富士河口湖町は26.74日と急速な減少傾向にあった。

富士河口湖町の冬季の平均気温は1933年〜1953年は0度を下回る年が多かったが、1987年以降はほぼ全ての年で0度を超え、従来の氷点下環境から、0度を超える環境へと移行しつつあることが読み取れる。

富士山で増えつつある、温暖化の“証拠”

グリーンピース・ジャパンは、そうした分析結果を踏まえ、2024年の初冠雪の遅れを「冬日日数の記録的な少なさや気温の高さが影響した可能性がある」と指摘する。一方で、気候変動と降雪との関係は極めて複雑であり、地球温暖化によって日本の降雪が増える可能性にも言及。さらに気象庁の観測データを基に初冠雪日の長期的な傾向を調べたところ、この100年で約9.91日遅くなっていたものの、年ごとのばらつきが大きく、「その傾向にも不確実性が残る」という。

そうした前提の上で、資料は、「降雪傾向と切り離して見た場合でも、富士山が地球温暖化の兆候を裏付ける証拠は増えつつある」と強調。具体的には、富士山の「樹木限界」や、永久凍土帯の上昇予測などに関する研究が進み、「通常1月から3月にかけて凍結する河口湖で 、氷がほとんど見られなくなる可能性」が示されていることを挙げた。

こうした結果を受け、東京大学先端科学技術研究センター シニアリサーチフェローの中村尚名誉教授は、「温暖化に伴う水蒸気量増加の影響が含まれるため、富士山における降雪量は必ずしも減少するとは限らない。一方、富士山頂の気温については、長期的な気温の上昇傾向が明瞭で、冬日が減少傾向にあることから、ここ4、50年は地球温暖化の影響が表れている」と、その科学的根拠を明確に話す。

四季ある日本の姿が静かに変わりつつある?

世界気象機関(WMO)などの報告によると、2024年の世界平均気温は、産業革命前の水準に比べて、パリ協定が気温上昇の抑制目標とする1.5度を初めて超えたとされる。そうした中、日本の気温上昇は世界平均を上回るペースで進んでおり、全国の平均気温は1898~2024年の間に、100年当たり1.40度の割合で上昇。今回、それを上回る上昇率が富士山で確認されたことになる。

グリーンピース・ジャパンではここ数年、モミジやイチョウなどの紅葉時期が全国で年々遅れていることや、長野県の諏訪湖で室町時代から続く『御神渡り(おみわたり)』の神事が、湖面が結氷しないために、7年にわたって実施できていないことなどに焦点を当てた調査報告を行ってきた。富士山の冠雪が遅れる現象を巡る分析は、そうした一連の調査と同様に、日本の四季の異変をキャッチアップしたものと言えるだろう。

調査を担当したグリーンピース・ジャパン プロジェクト・マネジャーの高田久代氏は、「全国平均をも超える富士山頂の気温上昇率を大変憂慮する。地球温暖化と気候変動の影響は、四季ある日本の姿を静かに変え始めている。私たちが温室効果ガス削減を加速できるかどうかが、次の30年の日本の四季を左右する」と実感を持って語り、未来へ警鐘を鳴らす。

今年2025年の富士山の雪化粧はいつになるだろうか――。

| 【参照サイト】 ・グリーンピース・ジャパン報道発表資料 『富士山が告げる気候変動の兆候ー富士山頂・富士河口湖町における気温の長期傾向(1933年~2024年)』 |

廣末 智子(ひろすえ・ともこ)

地方紙の記者として21年間、地域の生活に根差した取材活動を行う。2011年に退職し、フリーを経て、2022年から2025年までサステナブル・ブランド ジャパン編集局でデスク兼記者を務めた。