JR東日本が高輪ゲートウェイ駅(東京・港区)周辺で進める再開発都市「高輪ゲートウェイシティ」では、給湯など街の熱需要を廃棄物や再生可能エネルギーから賄う取り組みが進められている。その一つが、飲食店から出る食品廃棄物をビル内にあるバイオガス施設でメタンガスに変換し、ホテルの給湯などに供給する仕組みだ。また、厨房(ちゅうぼう)排水や下水熱をヒートポンプに取り込み、熱源として利用する。さらに屋上の太陽熱集熱パネルで集めた太陽熱も利用するなど、多様な再エネ熱や未利用熱を組み合わせることで、災害時にも事業を継続できるエネルギーシステムによりBCP(事業継続計画)を構築している点が特徴だ。(環境ライター 箕輪弥生)

生ごみ・下水熱を再資源化、街の熱需要に活用

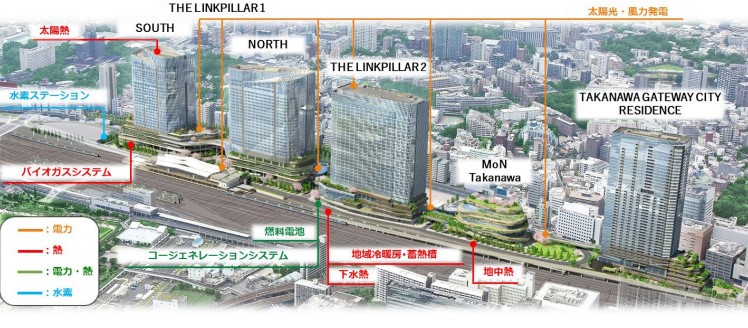

高輪ゲートウェイシティは、JR東日本の車両基地跡地約13ヘクタールに5棟の建物を整備する大規模都市開発プロジェクトだ。2025年3月から2026年春にかけて、オフィス、商業施設、ホテル、住宅、文化施設が順次開業し、多様な都市機能を備える。

ビジネス・文化の拠点として整備される次世代型都市であると同時に、カーボンニュートラル社会に向けた先進的なエネルギー実証都市でもある。

その特徴的な試みの一つが、飲食店から出る生ごみを再資源化するバイオガスの活用だ。生ごみは粉砕後、微生物によって発酵させてメタンガスを生成し、燃焼によって温水を供給する。これにより1日約4トン発生する食品廃棄物の約7割を減容し、2025年10月2日に開業した「JWマリオット・ホテル東京」の給湯熱需要の1割を賄う計画だ。

バイオガスには発電や都市ガス利用など多様な用途があるが、給湯を選択した理由について、高輪ゲートウェイシティのエネルギー戦略を担う「えきまちエナジークリエイト」の鈴木孝子社長は「JR東日本が持つ強靭(きょうじん)な複数の電源系統を引き込んでいるので、バイオガスは発電ではなく、熱エネルギーとして利用する方針を当初から決めていた」と説明する。

このほか、廃棄物利用では、厨房排水や下水熱といった未利用熱をヒートポンプシステムで活用する。厨房排水は上水より温度が高いため、バイオガス施設の発酵槽の加温に用いている。下水熱は、近隣の芝浦水再生センターの下水再生水から熱を取り出し、ヒートポンプに組み入れて熱供給に利用する。

食品廃棄物や下水熱といった都市に潜在する余剰資源をエネルギーに変えることで、廃棄物処理コスト削減とエネルギー自給率向上を両立することができる。

さらに、複合棟I(ザ・リンクピラー1)の屋上には太陽熱の集熱パネルが設置され、太陽熱も活用する。加えて、国内最大級となる2万立方メートル規模の水蓄熱槽を利用した熱エネルギーマネジメントも順次実施される。JR東日本マーケティング本部の天内義也マネージャーは「街の中で生じた余剰熱を蓄熱槽に貯蔵し、必要時に取り出すことで効率的な空調環境を実現できる」と語る。この蓄熱槽の水は、災害時には非常用水としても活用可能だ。

そもそも、カーボンニュートラルの実現には、電力の脱炭素化がまず挙げられるが、資源エネルギー庁によると、最終エネルギー消費の約半分は熱利用であり、そのエネルギー源の7割以上を化石燃料が占める。この熱需要を再エネや未利用熱で賄うことは脱炭素化の鍵とも言える。

多様なエネルギー源を組み合わせ、災害に強い街へ

ここではエネルギーレジリエンスの強化も大きなテーマとなっている。自然災害の多い日本では、多様なエネルギー源を確保し、災害時にも供給を維持できる仕組み(BCP)が重要度を増している。

JR東日本は自社の鉄道路線に電気を供給するため各所に鉄道変電所を持っている。高輪ゲートウェイシティでは、この鉄道系統の3つの変電所から電源を引き込んでいるため、停電・災害時でも電力を確保できるという。

さらに、敷地内にはガスコージェネレーションシステムを設置。平常時は発電を行い、非常時は電力と熱を供給する。これに加え太陽熱やバイオガスといった多様なエネルギー源を組み合わせ、災害時の熱需要にも対応する仕組みを整備している。

将来的には水素の利活用も視野に入れており、街を移動する次世代モビリティでの水素利用がすでに始まっている。

エネルギーレジリエンスを高めることは、同時に平常時のCO2削減にも大きく貢献する。「有効性を確認したものは社会実装し、他の地域にも拡大していきたい」と天内マネージャーが話すように、ここでの取り組みは、都市部でカーボンニュートラルを実現するための大きな試金石となりそうだ。

| 【参照サイト】 「再生可能エネルギー熱利用への期待と課題」国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構」(NEDO) https://www.nedo.go.jp/content/100970132.pdf |

箕輪 弥生 (みのわ・やよい)

環境ライター・ジャーナリスト、NPO法人「そらべあ基金」理事。

東京の下町生まれ、立教大学卒。広告代理店を経てマーケティングプランナーとして独立。その後、持続可能なビジネスや社会の仕組み、生態系への関心がつのり環境分野へシフト。自然エネルギーや循環型ライフスタイルなどを中心に、幅広く環境関連の記事や書籍の執筆、編集を行う。 著書に「地球のために今日から始めるエコシフト15」(文化出版局)「エネルギーシフトに向けて 節電・省エネの知恵123」「環境生活のススメ」(飛鳥新社)「LOHASで行こう!」(ソニーマガジンズ)ほか。自身も雨水や太陽熱、自然素材を使ったエコハウスに住む。JFEJ(日本環境ジャーナリストの会)会員。 http://gogreen.hippy.jp/