取材現場で心を動かされた言葉、記事にはならなかった小さな発見、そして、日常の中でふと感じたサステナビリティのヒント。本コラムでは、編集局メンバーの目を通したそんな「ストーリー」を、少し肩の力を抜いて、ゆるやかにつづっていきます。

今回の担当は横田です。

まちづくりの「講師」を務める中で

サステナブル・ブランド ジャパン編集局の横田です。今回のコラムでは、「極めて私的なまちづくり」について書いてみようと思います。

私は新聞社で記者を経験した後、いくつかのNPO法人で子ども・若者に関する領域で活動してきました。それらの目標は、一言でまとめるなら、未来の担い手である子ども・若者を巻き込んだまちづくりの実現でした。

例えば、東京・中野区が「子どもの権利に関する条例」に基づいて設置した、小中高生の意見を区政に反映するための「中野ティーンズ会議」や、18~39歳を対象とした「中野若者会議」の立ち上げ、運営に携わりました。「もっとこんなまちだったらいいな」を考え、地域で実際にアクションしてみる。そして、やってみたからこそ言える意見や政策提言を、区長に直接発表するというものでした。

また、そもそも中高生世代が自分が暮らす地域との接点を持ち、主体的に意見を抱くのは簡単なことではありません。それゆえに必要とされるのが、地域の中に居場所をつくることです。それも、ただ居場所と名付けるだけでなく、子ども・若者が真に「ここは自分の居場所だ」と感じられるような場所。そして訪れる子ども・若者が少しずつその場所の「担い手」になり、やってみたいことをかなえていく中で、次第に地域全体へと視野が広がっていくのです。

こうした居場所の重要性は近年、こども家庭庁の専門部会などでも「ユースセンター」という名称をキーワードに、注目が集まっています。私は都市部、地方部を問わず、自治体受託型や民設民営型など、いくつかのパターンの居場所運営に関わりましたが、共通の目標は「まちづくり」。特に、静岡県焼津市の商店街に生まれた地域交流拠点「みんなの公民館まる」は、当初から子ども・若者と地域資源をつなぐことを目的に企画が始まり、オープンした施設でした。

まちづくりは、まちをつくる人をつくること

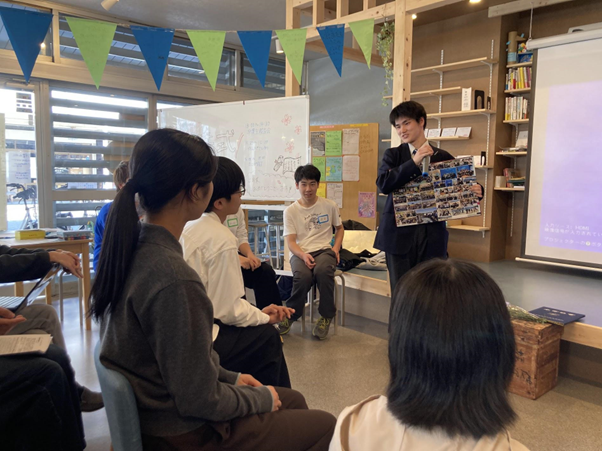

手の届く範囲で、まずやってみる。それが社会を変える一歩目になる。そんなようなことを、講師やファシリテーターとして多くの子ども・若者に伝えてきました。そしてあるとき、「さて、自分はどうなのだろう?」と疑問を持ちました。引いた目線で、偉そうなことを言うだけなら誰でもできる。自分は、自らの手と足で何か行動しているだろうか? 正直、「全然」でした。

とある小さな自治体で、中高生向けのまちづくりワークショップを開いた時のことを思い出します。一緒に講師を務めた某氏は参加者に向けて、「まちづくりとは、いいまちをつくることだ」と言いました。そして都市プランナーの故・田村明氏の言葉を引用し「まちづくりとは、まちをつくる人をつくることだ」とも。

なんて、身もふたもない。何の説明にもなっていない。しかし私は、とても納得しました。「いいまち」は、人によって違う。だからこそ、行政やデベロッパーだけでなく、多様な考えや立場の、多様な人が参画しないといけないのだ、と。そこには、子ども・若者のみならず、30代で特に何者でもない私も含まれるはずだと感じました。

私の地元は、東京・練馬区。都民の多くは訪れたことが無く、そしておそらく日本で唯一、「独立記念日」を持つまちです(今回は詳細を割愛しますが)。

子ども・若者に負けてはおれん、と、まずは「区報」を読みあさりました。すると、特定の分野における区役所の会議に区民が参加する「区民委員」の公募情報が目に留まり、すぐに応募書類を書き上げました。晴れて、環境審議会や青少年問題協議会の区民委員になった私は、定期的に区役所へ足を運び、「横田伸治委員」と書かれた机上のネームプレートにぎょっとしつつも、会議に参加しています。それをきっかけに、区内の子ども・若者向け施設のリニューアルに関する検討委員会のメンバーとしても招かれるなど、想定外の展開もありました。

遊びからでもいいはず

行政の意思決定プロセスは市民に開かれているべきで、実際に一定程度は開かれています。しかし市民には知られていないし、正直に言って、あまり関心も持たれていないかもしれません。大人も中高生と同じで、そもそも地域に居場所が無いと興味を持ちにくいのです。

じゃあ、地域内のコミュニティが大切だ。と言うだけでなく、参加してみようと考えた私は、役所だけでなく、民間の地域イベントにも積極的に顔を出しはじめました。例えば、2025年から始まった「練馬区100人カイギ」もその一つ。区民ゲストの話を聞いて、懇親会をするシンプルなイベントです。初回から全て参加していますが、会ったら挨拶し、雑談できる相手がだんだんと増えてきたことをうれしく感じます。

また最近は、偶然知り合ったイラストレーターの方がご近所だと判明したことから、ご自宅での飲み会に交ぜていただいたこともあります。音楽、美術、演劇、俳句などに携わっている人たちが集まっていて、「近所にこんな人たちがいたのか」と驚きました。「ただの遊びの話じゃないか」と言われればその通りなのですが、地域参画の一歩目は、地域に出ること。それが、遊びから始まることも多いだろうと思います。

サステナブル・ブランド ジャパンが運営している若者向けコミュニティ「nest」では「自分らしい社会課題との関わり方を見つける」ことをテーマに、やはり実際に行動してみることを重視しています。行動してみると、周りの環境が変わる。自分の視点も考え方も変わる。次の行動に向けたリソースも増えていく。私も今、それを実感しています。

「まちづくりとは、いいまちをつくること」。私にとってのいいまちは、楽しいまちです。未知の文化や人との出会いがあり、自分らしさを保ちつつも自分が変化していく場所。駅前の再開発も、飲食店の新規オープンも、鉄道の高架化も大切です。が、自分にとって楽しいまちをつくることは、人任せにしたくないなと考えています。まだまだ途上ですが、自分にできることを模索していきます。

横田 伸治(よこた・しんじ)

サステナブル・ブランド ジャパン編集局 デスク・記者

東京都練馬区出身。毎日新聞社記者、認定NPO法人カタリバ職員を経て、現職。 関心領域は子どもの権利、若者の居場所づくり・社会参画、まちづくりなど。