「レジリエンス」は、今や気候変動やビジネスを論じる上で欠かせないキーワードの1つだ。もともと主に物理学や心理学で使われてきたが、現在はビジネス、防災・減災、気候変動対策など幅広い文脈で頻出の用語になっている。基本的には「危機や変化に適応し、回復する力」を意味するが、文脈によって意味合いがやや異なる場合もある。本記事では「レジリエンス」に対する理解を深めるため、各分野における定義と用例をチェックしていこう。

筆者は普段、サステナビリティとビジネスに関する英文記事を日本語に翻訳しているが、そうした中でよく出くわす単語に「Resilience(レジリエンス)」がある。日本語の文章でも「レジリエンス」とカタカナで見かけることが増えており、一部の国語辞典にもすでに掲載されている。そのため、ある程度の前提知識を持った読者を対象にした文章では、そのまま「レジリエンス(強じん性)」などと訳すことが多い。しかし、このカタカナ語で十分に意味が伝わっているのだろうか、響きの良い言葉が上滑りしていないだろうかと、心配になることもある。

そこで今回、各所での定義や用例を通じて「レジリエンス」に対する解像度を高めたいと考えた。まずは辞書で基本的な意味を確認してみよう。

| 【英和辞典】 resilience ①はね返り、飛び返り;弾力、弾性;反発力 ②元気の回復力、快活性;不幸・変化からの回復[適応]力 ③【物理・機械】弾性エネルギー 『新英和大辞典』(研究社)より 【国語辞典】 レジリエンス 病気・災害・惨事などの困難な状況から立ち直る能力。回復力。復元力。 『新明解国語辞典』(三省堂)より |

もともと「レジリエンス」という言葉は物理学や心理学の文脈で使われてきた。物理学では、外からの力で変形しても、元の大きさや形に戻る物体の性質を表す(英和辞典における①③の語義)。心理学では、心理的な傷つきや落ち込みから立ち直る回復力、あるいはその過程や結果を表す(英和辞典における②の語義)。

しかし近年では、ビジネスや政策など、幅広い文脈で使われるようになっている。その大きな契機の1つが、2013年の世界経済フォーラム年次総会(ダボス会議)のテーマとしてレジリエンスが掲げられたことだ。東日本大震災やタイの洪水といった災害の影響、デジタル技術の急速な進展や気候変動など、先行きの不透明感が高まってきた時期だった。こうした予測不可能な世界で必要とされる力として、レジリエンスへの注目が高まったのだ。

ビジネスにおけるレジリエンス

ここからは、先に述べた物理学や心理学の文脈以外での「レジリエンス」という言葉の定義や用例を確認していこう。コンサルティング会社のマッキンゼーはビジネスにおける「レジリエンス」を次のように定義する。

| Resilience is the ability to not only recover quickly from a crisis but to bounce back better—and even thrive. レジリエンスとは、危機から迅速に立ち直るだけでなく、より良い状態まで回復し、さらには繁栄につなげる能力のこと。 |

感染症や災害、経済の混乱などといった逆境は企業にとって脅威でありながら、適切に対応して適応できれば、強みを得る機会にもなると捉えられている。2007~2008年に起きた世界的な金融危機についてマッキンゼーが実施した調査によれば、レジリエンスの高い企業は、景気後退期と回復期において競合他社より業績が良かったことに加え、その後も競合他社を引き離す成長を見せたという。

防災・減災におけるレジリエンス

国連防災機関(UNDRR)はレジリエンスを次のように定義する。

| The ability of a system, community or society exposed to hazards to resist, absorb, accommodate, adapt to, transform and recover from the effects of a hazard in a timely and efficient manner, including through the preservation and restoration of its essential basic structures and functions through risk management. 危機にさらされた社会システムや共同体が、迅速かつ効率的に危機の影響に抵抗し、影響を吸収し、適応、変革、回復につなげる力。リスク管理によって基本的な構造と主要な機能を維持、回復することを含む。 |

東日本大震災を経た日本では、2012年に国土強靭化政策がスタートし、2013年には「強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靭化基本法」が成立した。この「国土強靭化」は「ナショナル・レジリエンス」とも表現されており、次のように定義されている。

| 大規模自然災害時に、人命を守り、経済社会への被害が致命的にならず、迅速に回復する「強さとしなやかさ」を備えた国土、経済社会システムを平時から構築していくこと |

これまでの災害時には、甚大な被害から長期間かけて復旧・復興する事後対応の繰り返しだったという反省のもと、事前に計画を立てて災害に強い国を作ろうという考え方だ。これが日本の国際競争力を高めることにもつながるとされている。

気候変動に対するレジリエンス

国連開発計画(UNDP)は、「気候変動語彙集」において、レジリエンスを次のように定義している。

| 気候変動に対するレジリエンスとは、コミュニティまたは環境が気候変動の影響を予期、管理し、それによる損害を最低限に抑えるとともに、災害などの発生直後に受ける大きな影響から必要に応じて復興と変革を遂げられる能力を指します。 (中略) 最後に、気候変動に対する真のレジリエンスを備えた社会とは、低炭素社会を意味します。なぜなら、温室効果ガス排出量の大幅削減は、将来的な気候変動の影響の深刻度を抑える最善の方法だからです。 |

気候変動の文脈におけるレジリエンスは、進みゆく気候変動による影響に備え、適応する取り組みと、その影響を緩和するための脱炭素の取り組みの両方を含んでいる。他の文脈と比べて意味する範囲が広いとも言える。

ここまで、ビジネス、防災・減災、気候変動と3つの文脈での「レジリエンス」について見てきた。便宜上3つに分けたものの、実社会では明確に区分されているわけではなく、互いに関連し合っている。企業が事業のレジリエンスを高めて成長したいと考える場合には、気候変動の影響を考慮する必要があるし、気候変動は自然災害の大きな要因になっている。

過去のSB記事における用例

ここからは、過去のSB記事で「レジリエンス」が使用されている文例を見てみよう。

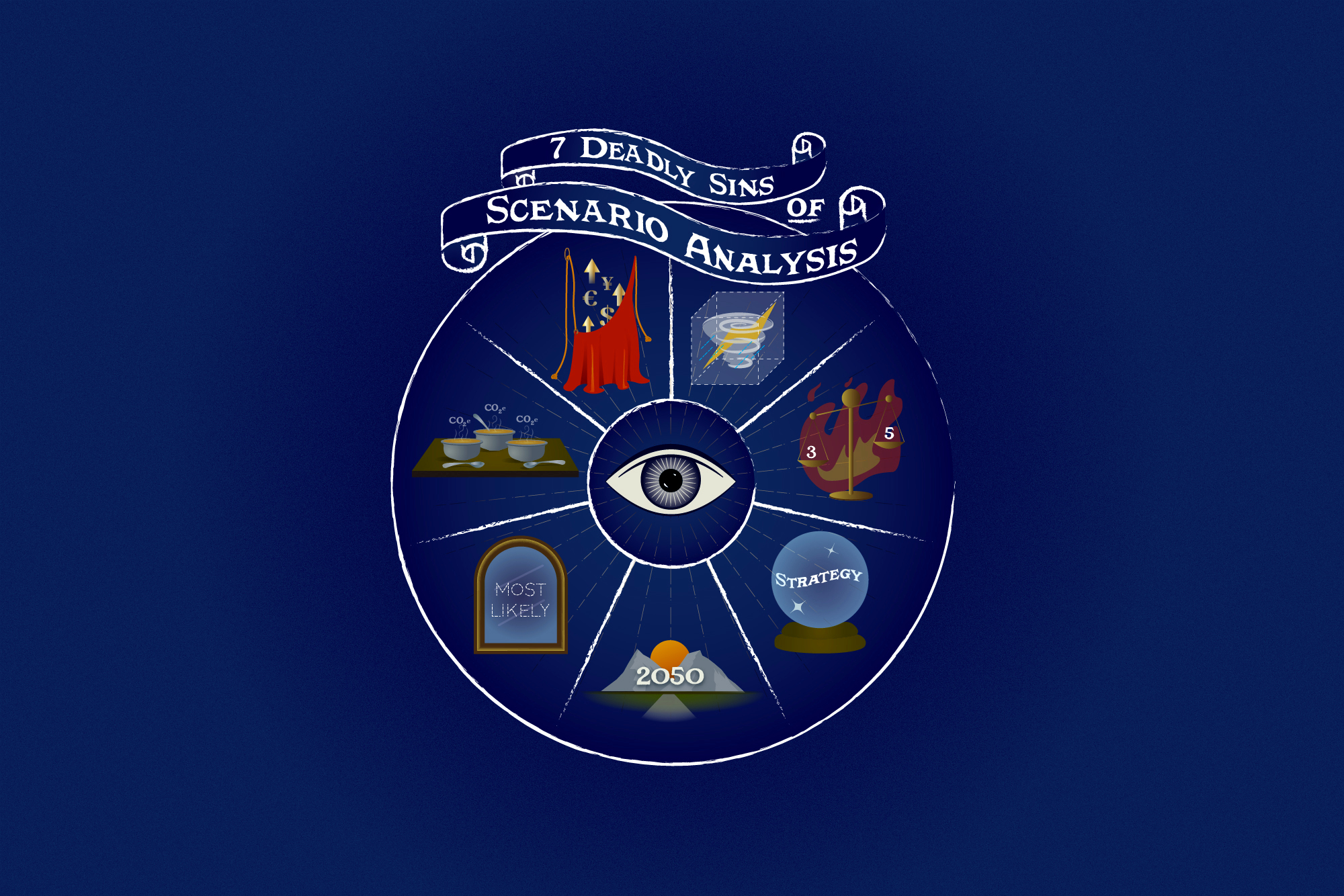

「レジリエンスとは、不確実な未来に備えることであり、可能性は低いが影響は大きいシナリオも考慮することが重要だ」

企業が気候変動に対するレジリエンスを高めるために行う「シナリオ分析」について取り上げた翻訳記事(2025年4月)だ。最も可能性の高いシナリオを1つ設定してそれに備えるのではなく、なるべく多様なシナリオに対応できるよう準備することがレジリエンス向上につながると呼びかけている。

「都市の気候レジリエンス(気候変動に対する強じん性)や健康の公平性を向上するのに役立つ新たな研究やフレームワークが生まれているものの、断片的な取り組みにとどまっている」

こちらも翻訳記事(2025年3月)で、気候変動によって都市が直面する課題に対し、AIを活用した解決策を開発する取り組みを紹介している。上記のように「レジリエンス」の前に単語を置く用例も見られ、「気候レジリエンス」の他に「ITレジリエンス」などがある。「ITレジリエンス」は、企業などのITシステムがサイバー攻撃や災害などの影響にさらされても業務を継続・回復できる力のことを指す。

「困難な状況を乗り越えてきた『レジリエンス』を持つ、日本社会の新たな担い手となり得る存在だ」

こちらは、難民人材の就労を支援する日本のNPO法人の方が発言した内容の一部(2025年6月)だ。難民は助けを必要とする存在と見なされることが多いが、難民には困難な状況に対するレジリエンスという強みがあることを指摘している。このように、人材の分野でも「レジリエンス」は注目されている。

上記の定義や用例から、「レジリエンス」は単なる強さではなく、柔軟性や適応力、回復力を持ったしなやかな強さであり、さまざまな未来にどれだけ備えているかを意味することが分かる。また、困難な状況を成長の機会と捉える考え方も随所に見られた。現在あらゆる分野で、個人から企業、都市、国までさまざまなレベルのレジリエンスに注目が集まっている。決して一時的な流行語などではなく、不確実性の高いこれからの時代を生き残るため、欠かせない考え方だと言える。

ただ、使われる場面や意味合いが急速に広がった言葉であり、日本での一般的な理解度はまだ決して高くないため、使い方によってはあいまいな印象を与える可能性も否めない。特に気候変動の文脈においては意味が広範にわたるため、この用語を使うときは具体的な取り組みの内容と併せて語るなど、丁寧な使い方を心がけたい。

| 【参考URL】 世界経済フォーラム年次総会2013 https://www3.weforum.org/docs/AM13/WEF_AM13_Report_JP.pdf マッキンゼー「What is resilience?」 https://www.mckinsey.com/featured-insights/mckinsey-explainers/what-is-resilience UNDRR「Definition: Resilience」 https://www.undrr.org/terminology/resilience 内閣官房「国土強靭化とは」 https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/kokudo_kyoujinka/index.html https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/kokudo_kyoujinka/3kanentokusetsu/pdf/jirei2-1.pdf UNDP「気候変動語彙集」 https://www.undp.org/ja/japan/publications/climate-dictionary |

茂木 澄花 (もぎ・すみか)

フリーランス翻訳者(英⇔日)、ライター。 ビジネスとサステナビリティ分野が専門で、ビジネス文書やウェブ記事、出版物などの翻訳やその周辺業務を手掛ける。