国内でエネルギー消費の約6割を占める熱需要の脱炭素化に向け、水素とCO2から人工的に合成されたガス「e-メタン」が注目されている。カーボンニュートラルを実現する上で、都市ガスの脱炭素化は不可欠であり、メタネーションによって製造されるe-メタンの活用はその鍵を握る。大阪ガスではこのe-メタンを「第3の創業」と位置づけ、事業展開を加速させている。大阪・関西万博ではe-メタンを製造する実証設備を同社が竣工し、会場内で発生する生ごみやCO2を利用してe-メタンを製造・活用する実証実験が行われている。今後の社会実装をどのように進めていくのか、同社カーボンニュートラル推進室の桒原(くわはら)洋介室長に話を聞いた。(環境ライター 箕輪弥生)

熱の脱炭素にはe-メタンが最適解

大阪ガスは今年2月末、「エネルギートランジション2050」を発表した。これによると、エネルギー企業として熱と電気のカーボンニュートラル化を進めるにあたり、電力については再生可能エネルギーや蓄電池の活用を、熱に関してはe-メタンの活用を具体策として掲げている。e-メタンは、工場や発電所などから回収したCO2を原料とすることで、燃焼時のCO2が相殺される。

同社は再生可能エネルギーの導入にも注力しており、2024年末時点でその普及貢献量は約370万kWに達した。これは国内でも有数の規模であり、電力の脱炭素化も着実に推進している。

一方、熱需要に関しては、まず化石燃料から天然ガスへの転換を進め、その後e-メタンを都市ガスのカーボンニュートラル化の鍵と位置付けている。桒原室長は「石炭から天然ガスに変えることでCO2排出量を45%削減できる。そこからさらに脱炭素を進めるにはe-メタンの比率を高めていけばいい」と話す。

「政府はエネルギーの脱炭素化と同時に、安定供給も重視しており、そのためには天然ガスのバックアップも必要」と桒原室長が指摘するように、既存のパイプラインや都市ガス機器をそのまま利用できるe-メタンは新たな設備投資を必要とせず、天然ガスとの混合比を調整することで、エネルギーリスクに柔軟に対応できるという利点がある。

これについて、「トランジションエネルギーとして、一旦天然ガスを挟むのが、現実的な選択肢になる」と桒原室長は強調する。

同社グループは関西一円を網羅する約6万4000kmのガスのパイプラインを保有している。水素やアンモニアを熱源とする場合は、新たなインフラ設備が必要となるためコストと設備工事の負担は非常に大きい。こうした理由から、同社は熱需要のカーボンニュートラル化においてe-メタンが最適解であると判断した。

今後は、2030年までに国内電力の再エネ比率を50%とする一方で、都市ガスへのe-メタン注入比率を1%とすることを目標としている。さらに、2040年に向けて普及を加速し、都市ガスのカーボンニュートラル化率40%を想定している。

e-メタン実用化へ向けた技術開発と万博での実証実験

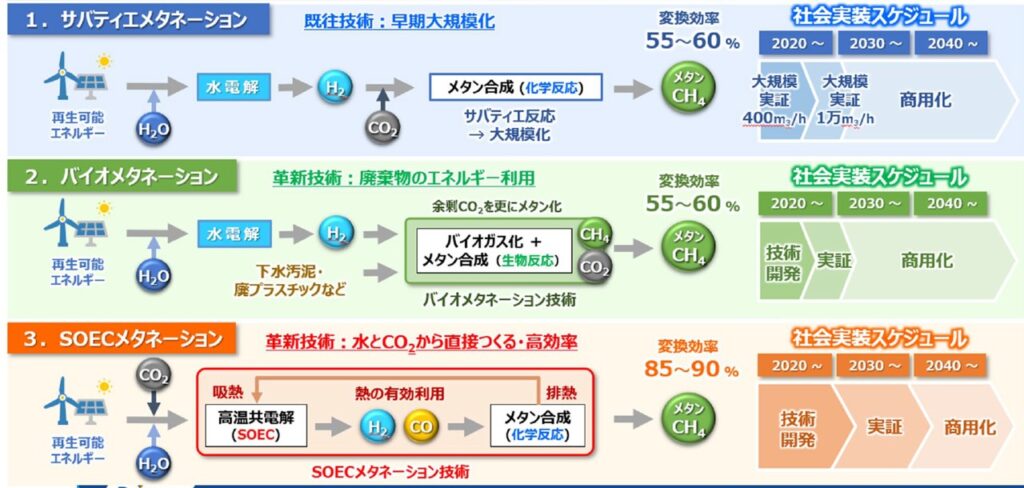

大阪ガスは、e-メタンを作り出す3つのメタネーション技術を開発している。このうち「バイオメタネーション」と「サバティエメタネーション」は、大阪・関西万博で実証実験を行い、施設の見学も受け入れている。実証設備の見学ツアーも好評で、見学枠を超える申し込みがあるため、見学枠の追加を受け入れている。

<大阪ガスが開発する3つのe-メタン製造技術>

「サバティエメタネーション」は、触媒を介して水素とCO2を化学反応させることにより製造する。今後、新潟県長岡市にて大規模実証を行い、製造したe-メタンは都市ガス導管に注入する予定である。

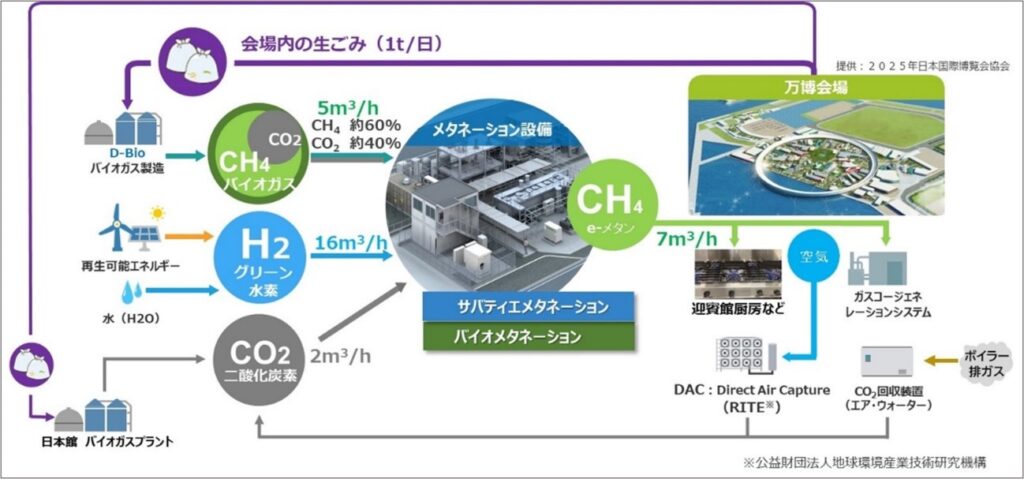

一方、「バイオメタネーション」は、万博会場内から回収した生ごみを発酵させてできるバイオガス中のCO2や、それとは別に会場内で回収したCO2と、再エネ由来の水素からe-メタンを製造する。いずれもエネルギー変換効率は6割ほどで、2030年代の商用化を目指している。

万博会場に設置されたメタネーション設備は、2025年4月中旬の開幕から3カ月で累計約7600N㎥(7/14時点)のe-メタンを製造するなど順調に稼働し、会場内の迎賓館やコージェネレーション等の熱供給設備で利用されている。

<「万博メタネーション」実証実験の仕組み>

3つ目の技術「SOECメタネーション」は燃料電池技術を応用し、水とCO₂から一気通貫でe-メタンを生成する方式である。エネルギー変換効率は8割を超え、2040年代の実用化を目指して開発が進められている。

「SOECメタネーションは、電力消費をおよそ3分の2程度に抑えられるため、大幅にコストダウンできる」と桒原室長は説明し、「普及すれば天然ガスと同程度のコストに近づく可能性がある」と予測する。

同社は、米国やアジアなど海外でのe-メタンのサプライチェーンの構築にも力を入れる。「液化すれば、既存のLNG液化基地を活用してタンカーで運ぶことも可能なので、サバティエメタネーションやSOECメタネーションは、再エネが安価な海外生産が主流になる可能性がある」と桒原室長は見通す。

さらに、24年4月からe-メタンやバイオガスの環境価値を証明する証書制度「クリーンガス証書」の運用が始まった。あわせて、今年4月からは需要家によるe-メタン利用時の排出をゼロと見なす、国の温室効果ガス排出量の算定・報告・公表制度「SHK制度」にも適用されることになった。

カーボンニュートラルな都市ガスとしてお墨付きを得た形となったe-メタン。大阪ガスでは、1905年の創業以来、天然ガスへの転換を「第2の創業」、そして今回のe-メタンへの移行を「第3の創業」と位置づけ、都市ガスの脱炭素化に向けた新たなトランジションとしてe-メタンへの取り組みを加速させている。

| 【参照サイト】 大阪・関西万博会場でのメタネーション実証 https://www.daigasgroup.com/expo2025/methanation/ |

箕輪 弥生 (みのわ・やよい)

環境ライター・ジャーナリスト、NPO法人「そらべあ基金」理事。

東京の下町生まれ、立教大学卒。広告代理店を経てマーケティングプランナーとして独立。その後、持続可能なビジネスや社会の仕組み、生態系への関心がつのり環境分野へシフト。自然エネルギーや循環型ライフスタイルなどを中心に、幅広く環境関連の記事や書籍の執筆、編集を行う。 著書に「地球のために今日から始めるエコシフト15」(文化出版局)「エネルギーシフトに向けて 節電・省エネの知恵123」「環境生活のススメ」(飛鳥新社)「LOHASで行こう!」(ソニーマガジンズ)ほか。自身も雨水や太陽熱、自然素材を使ったエコハウスに住む。JFEJ(日本環境ジャーナリストの会)会員。 http://gogreen.hippy.jp/