生物多様性の定量的な把握と、企業による自然資本へのインパクト評価を求める動きが加速する中、水槽内でサンゴの産卵を成功させるなど独自の「環境移送技術」で注目を集めるアクアテック・スタートアップのイノカ(東京)が、DNA解析を用いて企業活動が生態系にもたらす影響を評価する新サービスを発表した。

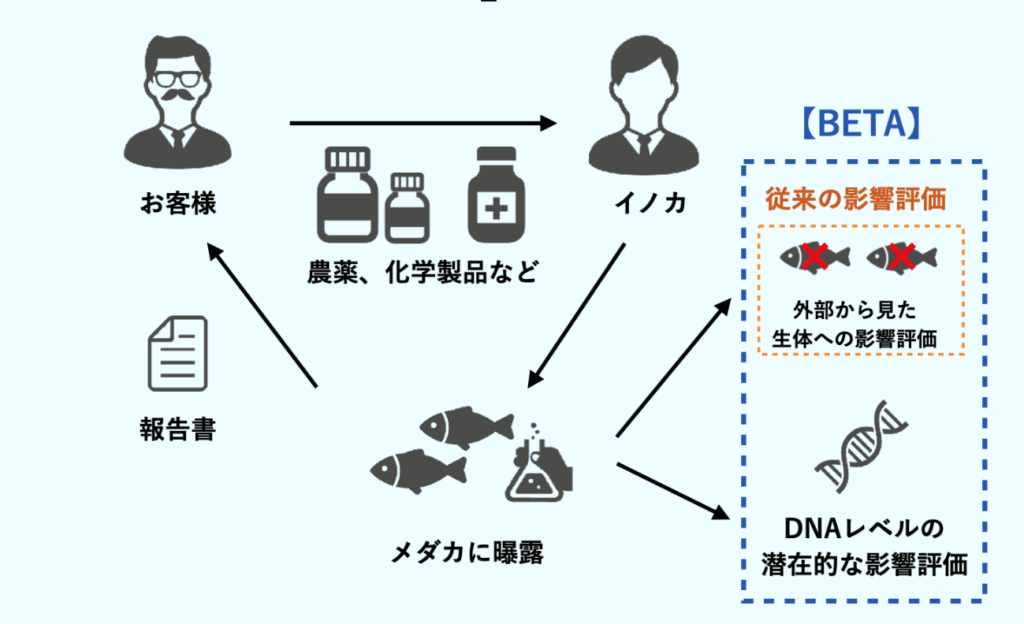

7月8日、東京・高輪の研究施設「LiSH」で行われた記者発表会で、同社は新たなDNA解析評価サービス「BETA(ベータ)」を披露。従来の毒性評価や環境負荷の可視化アプローチを進化させ、「目に見えるリスク」だけでなく、生物の遺伝子発現レベルでの「見えないリスク」に対応した試験が可能になるという。

「顔色が良いから健康」ではなく潜在的リスクも評価

これまで、化学物質などの影響を評価する毒性試験は、生物の「死亡率」や「外観の変化」といった目に見える指標が中心だった。これに対し「BETA」は、DNA解析によって遺伝子の発現変化も評価対象に加えている。

具体的には、OECDが定めるガイドラインで毒性試験のモデル生物とされるメダカを使用。顧客から預かった製品や化学物質にメダカを一定期間暴露させた後、RNA(リボ拡散)の配列解析やリアルタイムPCRといった手法を用いて、遺伝子の発現パターンを網羅的に解析する。これにより、例えば骨の形成やストレスに関連する遺伝子の働きに異常がないかを確認することで、外見上は健康に見えても、将来的に繁殖や生存に影響を及ぼす可能性のある潜在的リスクを検出できるという。

発表会に登壇したイノカ研究員の岡本啓吾氏は「これまでは『見た目』の異常しか分からなかった。人間の健康診断に例えるなら、医師が患者を見て『顔色がいいから健康です』と判断するようなもの。今回のサービスは、血液検査や心電図のように内側もチェックする」と表現し、意義を強調した。

TNFD開示や化学物質規制に対応

同サービスが誕生した背景には、国際的に強まる2つの潮流がある。

一つは「TNFD(自然関連財務情報開示タスクフォース)」に代表される、企業活動と自然資本の関係を可視化しようという動きだ。事業に伴う自然への依存と影響の把握・開示が求められており、サプライチェーン全体での対応が迫られる。岡本氏は「(現状は)開示義務こそないが、大企業や上場企業を中心に取り組みが進みつつある。とはいえ社内に専門人材がいないという声も多く、支援ニーズは大きい」と話す。

もう一つはヨーロッパを中心とする化学物質規制の強化だ。「永遠の化学物質」とも呼ばれるPFASや、ミツバチに影響を与える農薬成分への規制が進み、「環境や生き物に優しい製品開発」への転換が求められている。

こうした文脈の中で、「BETA」は企業の商品開発段階での「エコチェック」として活用できる。これまでに日焼け止めの海洋生態系への影響などを試験してきたイノカだが、今後は化学製品や工業排水など、さらなる用途拡大を見込む。

大学での知見、社会実装のフェーズに

メダカを用いた遺伝子発現レベルの環境影響評価は、大学ではすでに研究が進んでいる分野だ。しかしイノカによると、それを商用サービスとして提供するのは国内初となる。岡本氏は「大学での知見を社会実装するフェーズに来た。設備環境が整い、ようやく可能になった」と語る。

今回のサービス立ち上げにあたっては、研究施設「LiSH(TAKANAWA GATEWAY Link Scholars’ Hub」」の存在も大きい。同施設は東日本旅客鉄道や三菱UFJ信託銀行が出資し、環境スタートアップ向けの研究・共創施設として2025年に開設された拠点。イノカは新たにLiSH内にサテライトラボを構え、独自の「環境移送技術」を生かして試験を進めていく。

経営者や研究者からも期待の声

記者発表会後半のパネルディスカッションでは、JFEスチール、麻布大学、リバネスから関係者が登壇。大企業、学術、経営者の視点から、新サービスの意義や今後の可能性について意見を交わした。

JFEスチールの宮田康人氏は「当社はCO2を排出しながら事業を進めてきた部分もあるが、現在はTCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)・TNFDに賛同し、まさに試行錯誤しているところ」と事業会社側の需要を明かした。また、麻布大学の関本征史教授は今後の展望として「最終的には生物を使わず、細胞自体の実験でDNAレベルでの毒性影響を評価できるよう、研究を進めたい」とし、大学研究との連携可能性にも触れた。

リバネスの丸幸弘氏は、単にビーカーの中でメダカを飼育して試験を行うのではなく、イノカの環境移送技術を用いて再現された「生態系全体での評価」を確立できれば、画期的なターニングポイントになると指摘。微生物などの存在も含めた、より実現象に近い環境での評価は、これまで見過ごされてきた影響を明らかにする可能性を示唆した。

「生き物マニア集団」の挑戦

「BETA」は、2025年9月に正式ローンチを予定。今後はメダカだけでなく、同社が最も得意とするサンゴなど、他の生物への展開も視野に入れている。イノカの高倉葉太・代表取締役CEOは、「我々は『生き物好きのマニア集団』。研究技術の社会実装の先にあるのは、地球環境と生物多様性の共存だ。TNFD対応というと、ネガティブな情報を開示する義務のように捉えられがちだが、ポジティブな価値に変えていきたい」と意気込んだ。

産業活動と自然との関係性をより深く、精緻に把握することが求められる時代。イノカの新たな挑戦が、企業の「生き物との付き合い方」に一石を投じようとしている。

横田 伸治(よこた・しんじ)

サステナブル・ブランド ジャパン編集局 デスク・記者

東京都練馬区出身。毎日新聞社記者、認定NPO法人カタリバ職員を経て、現職。 関心領域は子どもの権利、若者の居場所づくり・社会参画、まちづくりなど。