日本の脱炭素を“地域からのドミノ倒し”で進める「脱炭素先行地域」実現の雲行きが怪しくなってきている。3年前のスタートから多くの自治体が応募し、環境省のヒット政策との声も上がっていた。

ところがここに来て、霞ヶ関本省や各地の現場などから進捗への疑問が噴出してきている。さらに、選定を辞退した自治体まで現れた。鳴り物入りで始まった先行地域に何が起きているのか解説する。

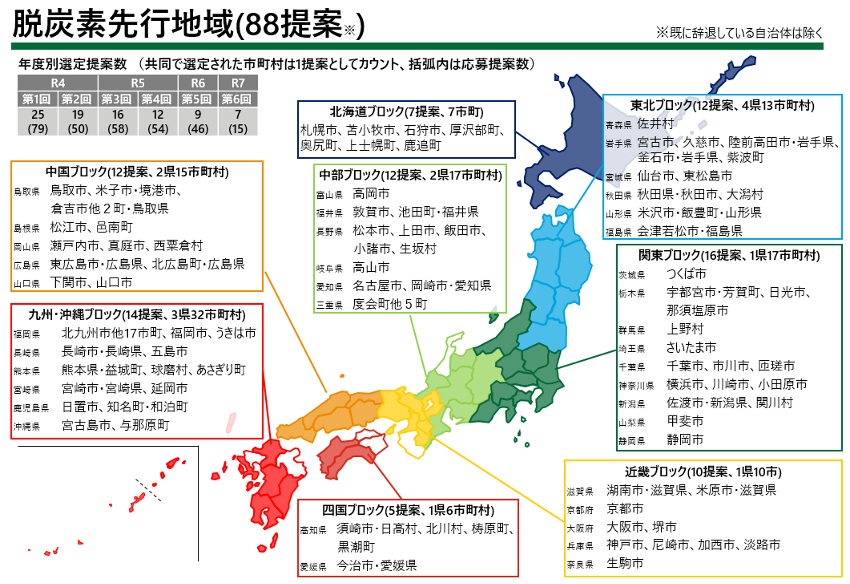

第6回先行地域の発表で選定88地域に

5月の初旬に、6回目の脱炭素先行地域の選考結果が発表された。新たに選定を受けたのは7カ所(6県、10市町村)で、これまでの合計は88提案となった。元々、少なくとも100カ所を目指すとしており、残り枠は12以上となった。

今回の応募数15、選定数7は過去最低である。次回第7回(時期は未定)が最終との観測が強く、準備期間を取って最後のチャンスに賭ける自治体が多くあるとみられている。

脱炭素先行地域は、2022年の第1回の募集から始まり、年に2回程度選定されている。目標は、主に地域の民生部門の電力消費に伴うCO2排出の実質ゼロを実現することであり、選定を受けると発電設備などの3分の2、蓄電池導入では4分の3が「再エネ推進交付金」として最大50億円程度まで補助される。単年度ではなく5年間という長期で事業が行えるところも魅力となっている。

自治体にとってみれば、脱炭素はいずれ実施しなければならず、大きな支援が得られるなら願ったりかなったりである。計6回の募集に応じたのは延べ302提案で、選定の倍率は3倍を超える。複数の自治体が1つの提案に乗るケースも少なくなく、選定を受けた“ラッキーな”自治体はこれまで40道府県、117市町村に及ぶ。

計画とかけ離れる案件、ついに起きた選定辞退

ところが、選定が始まって1年くらい経過するころから、芳しくない評判が聞こえてくるようになった。まず、予算の執行率が非常に低いというものであった。先行地域は複数年度に及ぶが、毎年予算を立て、年度ごとの事業を行う。その予算が消化できない地域が多く、つまり事業の進捗状況が思わしくないということであった。

あえてコメントをしておくが、筆者は脱炭素先行地域を否定するつもりは全くない。地域脱炭素という重要な目的達成に向け、複数年度予算などこれまでなかった画期的なものと評価している。ただし、どんな制度でも完璧なものはない。肝心なのは、修正も含めどう対応していくかということにある。

また、「脱炭素先行地域はなぜうまくいかないのか」という本稿のタイトルは少し“盛って”いて、すべての地域でうまくいっていないということではない。一定の成果を上げ、順調なエリアももちろんある。

事業の進捗で最も構想から外れているのは、一般住宅への再生可能エネルギーの導入である。予定の1割以下も珍しくない。

太陽光パネルの自己負担導入やいわゆるPPA(事業者による設置)を想定したが、実際には腰が引けてしまう住民が非常に多い。導入システムが理解できない、資金がない、高齢で必要性を感じない、そもそも面倒くさい、などさまざまな声が返ってきている。

提案内容は地域でばらつきがあるが、一般住宅への再生エネ導入のための予算は小さくない。例えば100戸の住宅の太陽光発電設置予算は約2億円と、かなりの額となる。

もっと大きなプロジェクトでも不具合が現出している。

先行地域は選定された側にとって、晴れの舞台であるが、その名誉を辞退する自治体が複数現れたのである。

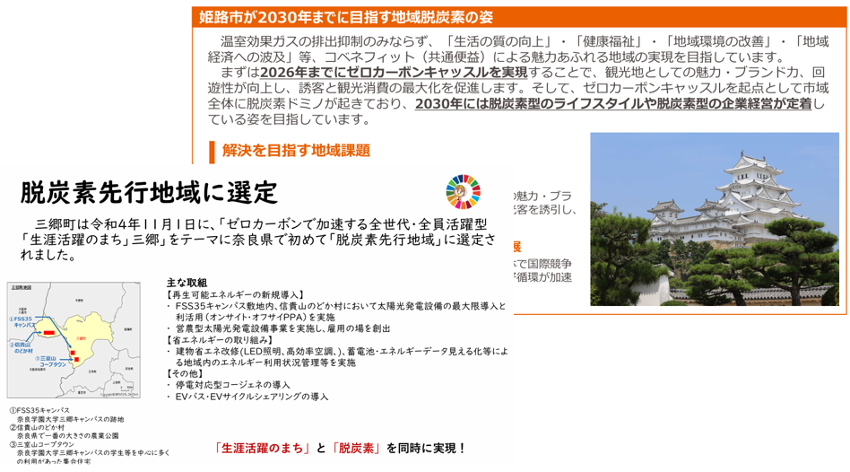

まず、第2回に選定された奈良県三郷町が昨年2月に環境省に辞退を申し入れ、認められた。脱炭素を進めるエリアとしていた大学跡地や農業地区での太陽光発電施設の導入などがほとんど進まず、補助金を受けることができずに事業継続を断念したという。

もう一つは、兵庫県の姫路市で、こちらも昨年12月に辞退している。

有名な姫路城をまさに晴れの舞台にした、「姫路城ゼロカーボンキャッスル構想 世界遺産・国宝『姫路城』から始まる脱炭素ドミノ」(共同提案:関西電力)と銘打った提案であった。しかし、市役所のWEBサイトによれば、オフサイトPPAによる太陽光発電設備の導入を進める過程で、送電線への接続のための費用が大幅に増加することが判明し、電力料金が将来にわたり大幅に増大するため、事業を実現することは困難と判断した、とある。

前者は、大学跡地などでのソーラーシェアリングにおける土地所有者との合意失敗、後者は系統連系費用をきちんと把握していなかったことが原因と推察される。

姫路では関西電力が共同提案しているのになぜ分からなかったのか、という“突込み”の意見も多く聞かれる。三郷町ケースの「地元での合意」については、選考の回数が増すごとに事前に取るのが必須と環境省も強調してきている。しかし、応募段階で完全に合意できるわけはなく、常にリスクとして残る形である。

地域脱炭素の鍵となる地元の理解がまず必要

筆者もいくつかの先行地域の実施に関わっていて、課題の解決について責任ある立場でもある。環境省や地方環境事務所などとのやり取りや先行地域内での議論の中から見えてきたことを記しておく。

例えば、住宅への再生エネ導入について、一発で解消されるような魔法のツールはないということである。身もふたもないと言われればその通りであるが、地元の町、村、集落などで、なぜ脱炭素が必要か、理解してもらうことから始めるしかない。

再エネ交付金を使えば、3分の2や4分の3の補助がもらえるので、住民は喜んで応募の列に並ぶと考えたところから間違いが始まっていたのである。実際には、「そんなうまい話はないのでは」とか、「このままで何も困っていない」という、普通の反応に次々と打ちのめされている現状がある。

一緒に取り組みを進める地域新電力のメンバーは、「じっちゃん、ばっちゃんにも分かるように丁寧に説明し、村にいいことを一緒にやろう」と話しかけ、時間をかけ納得してもらうしかないと話す。

先行地域にとどまらず、各自治体が最も悩んでいるのは、どうやって住民に脱炭素の取り組みを広げるかであるとよく聞く。結局、地域脱炭素を進めるということは、そういうことであろう。一定規模の発電施設導入や土地利用でも同様の道筋を取る必要がある。各地で勃発する大型発電施設への地元の拒否反応は、このベースを無視したところで起きている。

制度の硬直性が足かせに

最後に制度上の“不備”について、書いておく必要がある。

大きく言えば、制度の硬直性である。実際に、あちらこちらで、それが見える。

例えば、省庁間の壁が厳然とある。分かりやすい例が、PPAの上限であろう。先行地域では、補助がおりるオフサイトPPA(需要地と離れた発電所からの電力契約システム)に上限がある。わずか2メガワットである。土地があろうが、需要家がいても原則としてダメとなっている。理由を聞くと、オフサイトPPAは経産省の所管で、環境省の施策ではあまり侵蝕できないのだそうだ。また、国立大学では先行地域の補助が使えず、文科省のものを使えとある。なぜか私立大学は使える。

また、最初の提案書にずっと拘束されることがある。

5年間という長い期間に、新しい技術やノウハウが生まれたり、より効率的な道筋やスケジュールが考えられたりしても不思議はない。しかし、最初に出した提案書に書いていないものは、原則、予算として認められないのが現状である。

予見できない方が悪い、などいろいろ理屈はつくかもしれないが、業務の執行状況が悪い中、より良い内容に変えて展開することまで抑えこむのはどうであろうか。ペロブスカイト太陽電池などの新しい技術や、大型蓄電池などに対する各種のアグリゲーションなど、地域脱炭素に資する技術やノウハウはどんどん進化してきている。

一方で、担当官庁の中でも、硬直性に対して、柔軟な考えも起きてきていると聞く。目的は、省庁のメンツを保つことでもなく、予算の厳格な管理だけでもない。最終的には、国や地域が脱炭素実現の責任を果たし、どこまで地球温暖化の防止につなげられるかという点にあることを、ぜひ共有したいと思う。

| 【参照サイト】 ・環境省 脱炭素先行地域の選定状況 https://policies.env.go.jp/policy/roadmap/preceding-region/#regions ・三郷町の取り組む脱炭素~これまでの取組みと脱炭素先行地域事業~ https://www.env.go.jp/policy/local_keikaku/stepup2024/pdf/nara/01/04.pdf ・関西電力 姫路城ゼロカーボンキャッスル構想 https://www.kepco.co.jp/corporate/pr/2022/pdf/20220426_1j.pdf ・姫路市 脱炭素先行地域の選定辞退について https://www.city.himeji.lg.jp/shisei/0000029499.html ・福島市 先達山太陽光発電施設 特設ページ https://www.city.fukushima.fukushima.jp/sai-ene/sendatsu_tokusetu.html |

北村 和也(きたむら・かずや)

日本再生可能エネルギー総合研究所代表、日本再生エネリンク代表取締役、埼玉大学社会変革研究センター・脱炭素推進部門 客員教授

民放テレビ局で報道取材、環境関連番組などを制作した後、1998年にドイツに留学。帰国後、バイオマス関係のベンチャービジネスなどに携わる。2011年に日本再生可能エネルギー総合研究所、2013年に日本再生エネリンクを設立。2019年、地域活性エネルギーリンク協議会の代表理事に就任。エネルギージャーナリストとして講演や執筆、エネルギー関係のテレビ番組の構成、制作を手がけ、再生エネ普及のための情報収集と発信を行う。また再生エネや脱炭素化に関する民間企業へのコンサルティングや自治体のアドバイザーとなるほか、地域や自治体新電力の設立や事業支援など地域活性化のサポートを行う。