「サステナブル・ブランド国際会議2025東京・丸の内」Day2プレナリーで、「世界に日本があってよかった」と特徴的なタイトルを冠していたセッション。一橋大学名誉教授でソーシャル・イノベーション・スクール学長の米倉誠一郎氏と、アフリカで雇用創出や教育支援などを展開する社会起業家の銅冶勇人氏が、サステナブルな途上国支援のあり方を考えた。

| Day2 プレナリー 米倉誠一郎・一橋大学 名誉教授/ソーシャル・イノベーション・スクール 学長 銅冶勇人・DOYA CEO/NPO法人CLOUDY 代表理事 |

「奇跡の復興」を支えた教育の力

まず登壇した米倉氏は、2025年で終戦後80年となることを踏まえ、原爆投下後の写真や空襲によって焼け野原となった東京の写真をスクリーンに投影。「ここから驚くほど復興・発展した日本を、世界は奇跡と呼んだ」と説明する。一方で米倉氏は、「1873年には義務教育費率が30%を下回っていた日本が、1930年にはイギリスをはるかに上回り、アメリカに次ぐ教育大国となった。こうした教育の投資の蓄積が(戦後復興に)つながったのであって、決して奇跡ではない」と強調する。

続けて、「子どもにとって、学校があることは重要。ここにも、アフリカの『電子機器の墓場』に学校をつくろうとしている日本人がいる」として、アフリカ産のアパレルを展開するDOYAのCEOであり、ガーナなどで雇用創出や学校建設・運営を手掛けるNPO法人CLOUDY代表理事も務める銅冶氏を壇上に呼び込んだ。

営利と非営利の循環が、継続的な活動を生む

銅冶氏は「皆さんもいろいろな社会貢献活動を聞いたことがあると思う。しかし、途上国では全然良いことが起きていない」と切り出し、衣服の寄付によって衣服生産・販売に関わる現地雇用が奪われたり、避妊具を配布しても現地でほとんど使用されなかったりする現状を指摘した。ポイントとなるのは、「先進国による独りよがりな(=一方的な)支援」ではなく、現地が自立して継続できる事業サイクルだといい、同氏が手掛ける多様な活動を会場に紹介した。

銅冶氏自身は、学生時代にアフリカを訪れたことがきっかけで途上国支援に関心を強め、卒業後は金融機関に勤めた後、アパレルブランドCLOUDYを立ち上げた。ガーナでデザイン・製造したアパレル商品を東京などで販売することで、現地雇用を創出しつつ自社利益を生み出すスキームだ。最も大切にする理念は「営利と非営利の循環」であり、社会課題の解決とビジネスを両立することで活動の裾野を広げ、また継続性も保とうとしている。

「学校をつくった後」を考える

学校設立についても、考え方は同じだ。銅冶氏は「ただ学校をつくっても、続かなかったら意味がないし、子どもたちが数カ月で来なくなってしまうことも多いため、学校へ来る理由づくりも必要」と課題を指摘。学校をつくった後、継続運営を実現するためのポイントを「政府と現地行政を巻き込み、あくまで公立の学校をつくることで、私たちがいなくとも持続していく学校づくりが実現できる。そして必ず給食を出すことで、親からも学校へ行かせる理由ができる」と説明した。

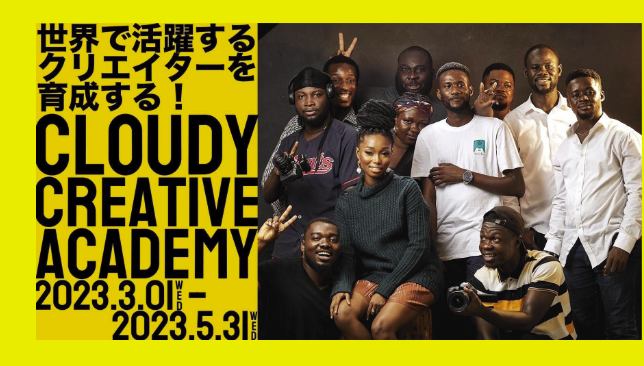

しかし、学校を卒業しても十分な就労機会が無ければ、社会全体の底上げにはならない。そこでCLOUDYはただの学校設置・運営にとどまらず、職業訓練を受けられる専門学校「クリエイティブアカデミー」も手掛ける。講師を招いてデザインや写真、映像制作の技術を学べるだけでなく、実際に各国からデザイン業務を受注する窓口としても機能している。さらに理容師技術を学べる「バーバーアカデミー」は、ガーナ政府と連携することにより、国内で唯一理容師の国家資格を取得できる専門学校として認可されたという。一過性の支援ではなく社会システム全体を変革し、経済的自立を促すアプローチの好例だ。

「変わるべきは自分たちだ」

続いて、そんなクリエイティブアカデミーの生徒らが制作したという映像がスクリーンに映し出された。世界最大の「電子機器の墓場」として知られる、ガーナの首都アクラにあるアグボグブロシーの生々しい現状を捉えた映像だ。東京ドーム30個分以上の広さを持つアグボグブロシーには学校がなく、子どもを預けられないために親が働くことができず、貧困から抜け出せないという負の連鎖がある。そこで銅冶氏は、この場所に学校を新設する「NEW DAWN」プロジェクトの構想を明かし、「米倉先生が話したように、教育には可能性がある」と、地域の貧困の連鎖を断ち切る覚悟を示した。

これらの事例を踏まえ、銅冶氏はソーシャルビジネスによる課題解決に必要な要素として、「身近に感じられること」「数字を作ること」「循環していくこと」などを挙げる。つまり、支援者の独りよがりにならず、現地と協働し、多くの人の共感を得ながら、実績となる数字を立てて事業を継続していくことが重要となる。

銅冶氏は他社とのコラボレーションやマネタイズの工夫などの例を挙げながら、「変わるべきは自分たち。(どう変われるかを)考えることが、今後のソーシャルビジネスに必要」と強調した。米倉氏も「学校建設でも、『箱もの』を作るケースは多い。でも現地の政府を巻き込んで、教員を派遣してもらわないと自走せず、学校が続いていかない」と補足し、銅冶氏は「建てて終わりではなく、運営する仕組みが大事」と再確認した。

銅冶氏は最後に、「社会問題について、見て見ぬふりをしてしまうこともあると思う。でも、そこにどう向き合い、どうビジネスにつなげるかのヒントは意外とすぐそこにあるはず」と会場に呼びかける。米倉氏も「我々は微力だが無力ではない。できることがあると思う」とうなずいた。

横田 伸治(よこた・しんじ)

サステナブル・ブランド ジャパン編集局 デスク・記者

東京都練馬区出身。毎日新聞社記者、認定NPO法人カタリバ職員を経て、現職。 関心領域は子どもの権利、若者の居場所づくり・社会参画、まちづくりなど。