|

持続可能な社会の実現のためには、便利さを優先し過剰生産を容認する消費行動からの変容が必要だ。サステナブル・ブランド ジャパンは17日に開いた「2022年度第4回SB-Jフォーラム」の中で、昨年11月に日本でローンチした、企業がマーケティング活動を通し、ブランドの力で生活者の行動変容を促すことを目的とする米国発のグローバルイニシアチブ「Brands for good」のプログラムを紹介する体感ワークショップを行った。

「Brands for good」は、米国のサステナブル・ブランドに加盟する複数の企業が業種横断的に連携し、生活者のグッドライフを提案するブランディングを行う枠組みとして2019年に発足。単に消費を目的としたマーケティング思考ではなく、「人々の欲するもの」と「地球・社会が必要とするもの」そして「ブランド独自の提供価値」が集約したところに向けてサービスや商品を提供することを目指している。

「Pull Factor Workshop」は、同イニシアチブの基本的な考え方を学び、具体的なアクションに落とし込むためのプログラムで、この日は25人が参加。通常は8時間かかるところを、2時間に縮小し、エッセンスのみを体感してもらうワークショップ形式で行われ、初めにSB国際会議アカデミック・プロデューサーの青木茂樹氏がオンラインで登壇し、「Brands for good」が米国で誕生した背景にあるサステナビリティを巡る世界の潮流について改めて解説した。

その中で青木氏は今、米国ではビーフジャーキーを一つとっても、牛肉ではなくミミズのミートやプラントベースのものなど、さまざまな商品がスーパーに並んでいることを例に、「米国では企業が消費行動をサステナビリティの方向へ仕掛けていこうとしている。それに比べて日本では企業がそこまで意識的に商品の開発や提案を行っている事例は少なく、消費行動とリンクしていない」と指摘。

さらに、日本でもサステナビリティを考える上で注目や期待が集まるZ世代について、「野菜中心の食生活に抵抗がなく、グローバルな感覚をもち、内向きの考え方をする」と評した上で、「そうした意識は持ちつつも、行動は変わっていない」と厳しい見方を示し、「だからこそ企業に、生活者の行動を変える提案が必要だ」と訴えかけた。

ペルソナを分析して消費者目線を獲得する

続いて、ワークショップは具体的なアクションの提案に入り、ファシリテーターを務めたBrands for Good+ Communication Producerの高島太士氏は、商品やサービスを届ける上での生活者のモデルとなる「大学4年生の女性」「2歳の子供を持つ父親で会計士」「夫と子ども2人と暮らす女性経営者」「初孫が生まれ妻と暮らす男性」といった4つのペルソナ(人物像)を提示した。

ワークショップでは、それらの人物像を、「気候変動への対応」「くらしの中での資源保持」「しなやかで多様な社会の促進」の3分野にそれぞれ3つの項目を設けた「9つのサステナブル・アクション」と、「成長実感」や「自己承認・価値」など人々の行動を動機づける7つの要求に照らし合わせる「THE 7 NEED STATES」で深く掘り下げていく。

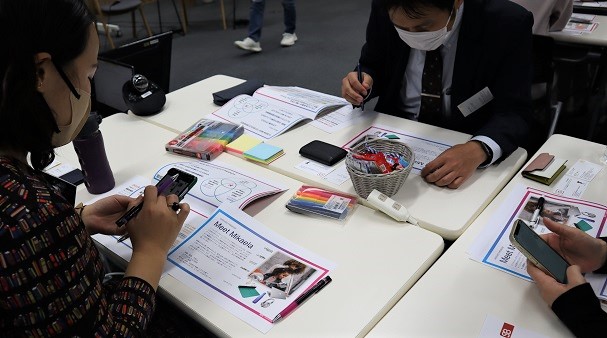

参加者は3、4人ずつチームに分かれ、それぞれのペルソナについて「両親の仲が良いのでは」「LAに住んでいるので、『かっこいい』や『可愛い』を日々アップデートしているのではないか」などとイメージを膨らませていた。

高島氏は「一人で考えるのでなく同じテーブルの人と議論しながら多くのアイデアを出すこと。自社のブランドからこの人物にこういうものを提供したい、と考えるとアイデアが出てくる。このペルソナがどういう人物なのかを考えることが楽しかった人は必ずアイデアが出てくる」と話した。

昨年12月に8時間のプログラムを体験したクラシエホールディングス経営企画室企画部課長の大上夏子さんは、「終始ペルソナに寄り添い考えていると、気持ちがシンプルになる。ワークショップを体験して次の日の日常業務で気持ちがリマインドされたことを実感した。プログラムを通して必ずアイデアが出ることが素晴らしい」と感想を述べた。

高島氏

|

スマホを活用してペルソナを分析する参加者

|

サステナビリティの推進は多くの部署と連携して取り組みを

この日のフォーラムを総括して、SB国際会議サステナビリティ・プロデューサーの足立直樹氏は、「ペルソナを単なるマーケティング用語として捉えるのではなく、ペルソナになりきることで消費者の目線をリアルに感じることができる」とワークショップの効果を強調。こうした体験を通して「サステナビリティの関連部署だけが生活者の行動変容を促すことの大切さに気づくのではなく、営業部門も同じ方向を向くことが重要」であり、「ワークショップは社内の連携を促すためのツールである」だとした。

サステナブル・ブランド ジャパンは今後、この「Brands for Good」の日本での参画企業を増やし、ブランドの規模と影響力を活用し、生活者と共に真の変化を生み出すための取り組みを加速させる。そのサービスの一環として、「Pull Factor Workshop」を提供していく方針だ。