写真:志鎌康平

|

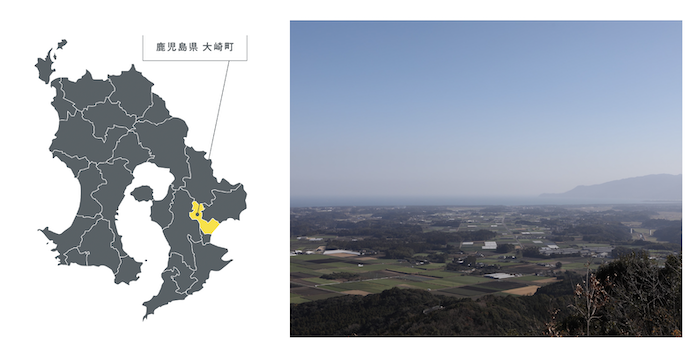

ごみの回収といえば第一に「燃えるごみ」か「燃えないごみ」への分別を考える人が多いのではないだろうか。そんな中、焼却炉がないため、「燃えるごみ」という概念そのものがないにもかかわらず、全国平均の約19.6%に対して82.6%(2019年度)という驚異的な数字で、資源リサイクル率日本一を13回達成している町がある。人口約1万3000人の鹿児島県大崎町だ。大崎町はなぜ、町を挙げてごみの分別に向き合い、どうやってその高いリサイクル力を培ってきたのか、またそれは町にどんな効果を生み出しているのかーー。コロナ禍で現地視察が難しい今、同町SDGs推進協議会主催のオンラインツアー「OSAKINI ツアーズ」に参加し、新たに「リサイクルの町から世界の未来をつくる町へ」として“サーキュラーヴィレッジ構想”を描く同町の過去と現在、そして未来への思いを垣間見た。(廣末智子)

|

鹿児島県曽於郡大崎町は志布志湾に面した大隅半島に位置する。6630戸の1万2551人(2021年9月1日現在)が暮らし、農業や漁業、畜産業などの一次産業を基盤に、マンゴーや養殖ウナギなどの特産品があり、2015年にはふるさと納税でも日本一となった。このほどヤフージャパンが、カーボンニュートラルを目指す地方公共団体を対象に、「企業版ふるさと納税」の仕組みを活用して支援するプロジェクトの第一弾の支援先にも決定するなど、循環型社会の構築に向けたその取り組みに全国の注目が集まる。

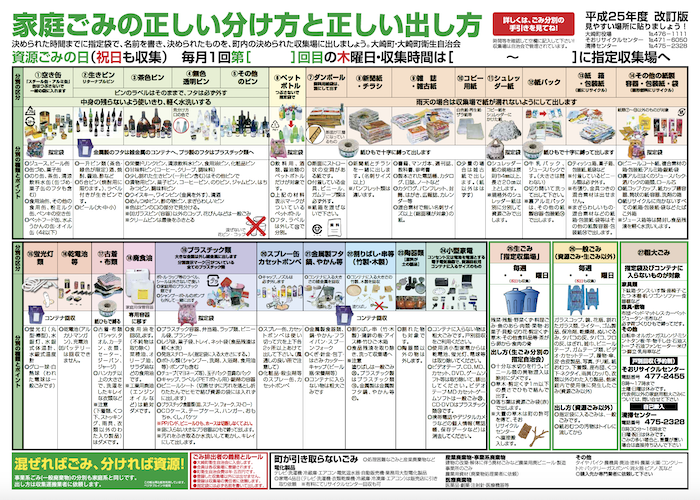

オンラインツアーは大分県出身で大崎町に移住して5カ月という同町SDGs推進協議会の中垣るるさんと、大崎町住民環境課課長補佐兼環境対策係長の松元昭二さんの2人がナビゲーターとして進行。最初に、大崎町と、他の市町村との違いが一目で分かるものとして、同町のごみの分別表が示された。

ごみを27品目に分別 “燃える” “燃えない”の区別はなし

|

そこには、家庭から出るごみを、缶や瓶、プラスチックなど24品目の「資源ごみ」と「生ごみ」、そしてそれらに含まれない「一般ごみ」と「粗大ごみ」の計27品目に分別するよう書かれてある。その分別の細かさもさることながら、「大崎町に来て、燃えるごみ、燃えないごみの表記がないのに最初に驚いたんですよ」と言う中垣さんに、「大崎の人は燃えるごみ、燃えないごみの区別がそもそもよく分からないんですよ」と松元さん。なぜなら同町は「焼却施設を持っていないから」。そうすると、集められたリサイクルされないごみはどこへ行くのか。その答えは「埋め立て処分場」であり、この埋め立て処分場こそが、同町がリサイクルの町として今の確固たる地位を築いた原点となる場所でもあるのだという。

原点は「埋め立て処分場」 延命図るためにリサイクル徹底

|

かくしてツアーは、隣の志布志市にある当の埋め立て処分場へ。今も現役で使われているというこの処分場がなぜ同町のリサイクルの原点なのかというと、そもそも1990年につくられ、当初、2004年に埋め終わる計画だったのが、当時は黒いごみ袋に生ごみも缶もペットボトルもすべて一緒にして廃棄し、埋め立てていたため、1998年の時点ですでに2004年まではもたないことが判明。議論を尽くした結果、焼却炉の建築は「建設費は国の交付金などでなんとか賄えたとしても維持費が難しい」、新たな処分場をつくるにも「迷惑施設ということで住民の協力が得られないだろう」ということから、残された選択肢として「既存の処分場の延命を図る」ことになった経緯があるからのようだ。

当時はちょうど容器包装リサイクル法が施行され、「世の中に分別やリサイクルという考え方が広がり始めた頃だった」(松元さん)というが、埋め立て処分場の延命化のため、そして「混ぜればごみ、分ければ資源!」の掛け声のもとに分別の徹底が必要なことへの住民の理解と協力を得るために、3カ月間で延べ450回もの説明会を開くなど、まさに地道な努力の積み重ねからのスタートだった。以来、20数年にわたり、住民(家庭、事業所、衛生自治会)と行政、企業(リサイクルセンター、収集業者)の3者がしっかりと連携、協働し、今の大崎システムをつくり上げてきたという。

指定ごみ袋は2つのみ 町内の家庭にはごみ保管用のスペースが

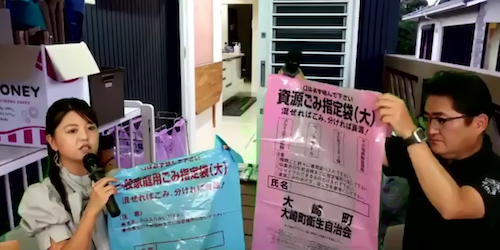

ごみ袋は「ごみを出した排出者が責任を持って分別し、処分するという“排出者責任”の考え方に基づいて、記名制となっている

|

|

ツアーはここで、とある町内の家庭を“訪問”。すると、家の中のパントリー(食料品などを収納・保管しておくための空間のこと)のような場所に子どもにも分かりやすいよう、「その他の紙ごみ」や「プラスチック」「埋め立て」などと記した表記とともに、半透明のピンクと青の2種類のごみ袋が、引っ掛ける形で設置されていた。

「新しいお家ですから、最初からごみの分別スペースとしてのパントリーを考えられたのでしょう。家を建てる時にはごみの分別スペースを確保するという考え方が世界標準になるといいんですが」と松元さん。

27品目もに分別される同町のごみだが、意外にもごみ袋はこのピンクと青の2つだけで、ピンクは瓶や缶、ペットボトルやプラスチックなどリサイクルされる「資源ごみ」専用(素材別に分けて入れる)、青はリサイクルには適さないため最終的に埋め立て処分場行きとなる、使用済みのティッシュペーパーや下着類、ガラスやゴム製品などの「一般ごみ」専用だ。

収集日は生ごみが週3回、それ以外の一般ごみは週1回、資源ごみは月に1回だが、細かいルールや日程などは、大崎町の全住民が所属する「衛生自治会」が旗振り役となって決める。画面に出てきた家庭で使用していたごみ袋を引っ掛ける専用のハンガーもこの衛生自治会が地元の鉄工所に特注でつくってもらったものを斡旋販売しているのだそうだ。

ごみステーションは町内に210カ所ある

|

次に向かった地域のごみステーションでは、「一般ごみ」の入った青いごみ袋がまとめて置かれ、奥にはよく見かけるタイプの水色の大きめのポリバケツが。これはこのステーションを使用する住民共通の生ごみ入れで、ちょうど来た女性が持ってきた生ごみを入れていた。もちろん、生ごみだけをしっかりと分けたもので、実はこの生ごみこそがリサイクル率82.6%の「大崎システム」の肝なのだという。というのも、自宅でコンポストを使い、生ごみを堆肥化している人は珍しくないだろうが、なんと大崎町では町民全員分の“大きなコンポスト”を持っているのだ。

生ごみは“町民全体のコンポスト”有機工場で完全堆肥化

|

|

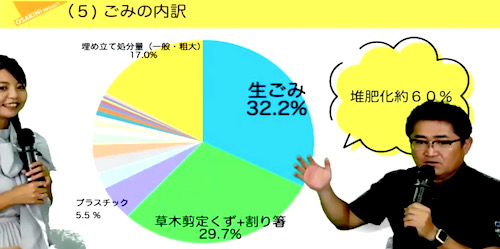

集められた生ごみは、庭木の剪定や道路の伐採作業などでできた草木ごみとともに、町のコンポストである「大崎有機工場」で完全堆肥化される。ツアーではここでの工程も詳しく紹介されたが、そこで何を“隠し味?”として混ぜるかや、生ごみを細かく破砕するための機械に鹿児島ならではのどんな機械を転用しているかなどは、今後も継続予定のオンラインツアーか、コロナが落ち着いたら再開されるリアルな体験ツアーに参加してのお楽しみとしてここでは明かさないでおく。

工場では、とにかく「埋め立て処分場の延命化のために分別していただいているわけですから、しっかりと畑で使ってもらえるようないい堆肥を時間をかけてつくっている」(松元さん)のが特徴で、草木と混ぜられた生ごみは「自然界にいる土着菌の力で」約5カ月かけて完全発酵させる。そうして最終的に袋詰めしてできた堆肥が“おかえり環ちゃん”で、家庭菜園や花壇用の肥料腐葉土として町内のみで販売され、住民がそれぞれに使用している。環ちゃんのネーミングには、自分たちの出した生ごみが堆肥として帰ってくる、循環の意義をあらためて住民に感じてもらう意味が込められているのは言うまでもない。

|

同町のごみのうち、生ごみは32.2%、剪定くずなどは29.7%を占める。松元さんによると、この割合は「人間が生活する中であれば、都心であっても田舎であってもそれほど変わらない」という。つまり、日本のリサイクル率の平均が20%を切っている中で、大崎町ではごみの約6割を堆肥化していることの意義は大きく、「現状では燃やしているところが大半の他の市町村でも生ごみを分別し、堆肥化するだけでリサイクル率が大きく向上するかもしれません」と直言していたのが印象に残った。

資源ごみはリサイクルセンターへ “分ければ資源に”を形に

|

|

|

次に、ツアーは、同町でいちばん規模の大きな、月1回の住民による早朝の資源ごみ回収の現場へ。多くの自治体で見られる不燃物回収とさほど変わらない風景だが、それまで各家庭で保管していたごみスプレー缶や金属類、陶器などを品目ごとに手早く分けていく。毎回いちばん多いのはやはりプラスチックだという。ここで、「私、大崎に来て、すごいなあと思ったんですけど、なんと天ぷら油も回収されているんですよ」と中垣さん。同町では天ぷら油が生活排水として河川に流れ、水質汚染につながることのないよう資源ごみとして回収品目に加っているのだ。

その天ぷら油は、そして他の資源ごみは何にどうやってリサイクルされるのだろうか。ツアーはそれらがトラックに載せて運ばれる「そおリサイクルセンター」に向かった。

|

センターは、各素材がリサイクルされる過程で中間処理を行う施設で、まずは他のものが混ざっていないか最終チェックを行った上で、それぞれの素材ごとに機械と人の手で作業を行う。例えば発泡スチロールやペットボトル、プラスチックは機械で圧縮し、固めて塊にしたものを、ペットボトルであれば、最終的に卵のパックや作業服などにリサイクルするため、それぞれ次の業者に出荷する。瓶についてはビールや焼酎の瓶は洗浄してリユースに回すが、その他の青や緑の瓶は細かく粉砕して路盤材として活用しているのだそうだ。

そしてこのセンターで唯一、軽油の代替燃料であるバイオディーゼル燃料(Bio Diesel Fuel、以下BDF)としてリサイクルされているのが、天ぷら油だ。BDFはセンターのフォークリフトや、町中を走るごみの収集車の燃料として使われ、センターや収集業者に軽油の価格で購入してもらうことで、天ぷら油が町の収益につながっている。ほかにも、高いものではアルミニウムが1キロ当たり100円台で売れるなど、有価物の売買益金として毎年約600万円ほどが町の歳入に組み入れられているという。同町では“おかえり環ちゃん”のみならず、町内に循環の輪が幾重にもある。そしてここリサイクルセンターは、まさに“分ければ資源”を形にしている場所なのだ。

大崎システムから生まれたモノ・コト インドネシアに技術協力や「リサイクル奨学金」制度も

ここからツアーはまとめに入った。大崎町はすでに20年以上、この徹底した町ぐるみのリサイクルに取り組んできたことでどんなメリットがあったのかーー。

第一には、1998年度には年間4382トンあったごみの埋め立て処分量が2020 年度には690トンまで減り、取り組みを始める前には2004年までもたないとされていた埋め立て処分場の寿命が、現時点であと40年は大丈夫とされるほど延び、「当初の目的を達成、且つ継続中である」(松元さん)ということ。そして第二に、ごみ処理にかかる経費が全国平均の3分の2ほどで済んでいること。これを換算すると、大崎町のごみ処理経費は全国平均に比べて年間約7700万円ほど少ないことになり、その分を福祉や教育などに充てられるという。さらに、リサイクルセンターの40人をはじめとする雇用確保ができていることに加え、先述した、有価物の売買益金が継続して入ってくる。大きくその4つのメリットがあり、その結果、資源リサイクル率82.6%、日本一を13回達成という大崎町の現在があるのだ。

|

メリットの次には、「大崎システムから生まれたモノ・コト」として、同町の取り組みを、国として焼却炉をつくることが経済的にも難しく、また埋め立て処分場が逼迫しているということでも共通点のあるインドネシアに「草の根技術協力事業」として2012年から海外展開していることや、有価物の売買益金にふるさと納税を合わせて積み立てている基金の運用益で2018年に「大崎町リサイクル未来創生奨学金制度」を創設したことが紹介された。

奨学金は、同町を出て大学や大学院、専門学校に進学する子どもたちに活用してもらい、学校を卒業後、10年以内に同町の活性化を担う人材として再び帰った際には基金から利息と元金が助成される仕組みという。インドネシアでの事業について松元さんは、「今、バリ州とジャカルタ州の支援を行っているんですが、バリ州は400万人、ジャカルタ州に至っては1000万人を超える都市です。人口1万3000人の町がやってきたことを伝えるのは無謀かもしれませんが、地道に、本気でやっていきます」と胸を張った。

リサイクルの町から世界の未来をつくる町へ 次なる一手は

|

大崎町は今、「リサイクルの町から世界の未来をつくる町へ」というキャッチコピーで、すべてのものがリユース・リサイクルされて循環する“サーキュラービレッジ構想”を打ち出している。ヤフージャパンが「企業版ふるさと納税」の仕組みを活用して地方自治体を支援するプロジェクトの第一弾の支援先に決定したのも、その実績はもちろん、インドネシアへの技術協力など、広く“横展開”も可能であることが評価された。発表時の記者会見に臨んだ東靖弘町長は支援金4600万円を今後、“大崎システム”を複数エリアでさらに展開していくためのプログラムの開発などに充てる考えを示し、「寄付を活用して世界の課題解決に取り組んでいきたい」と思いを語った。

今回のオンラインツアーではその使途について、「すでに動き始めているものもあり、これから動いていくというところでもありますが、次回のオンライン企画のお楽しみということで」とその詳細は明かされなかった。だがきっと、これまでの実績と自信に裏打ちされた大崎町ならではの“世界標準”による次の一手が考えられていることだろう。

ツアー終了後の質疑応答では、人口規模とごみのリサイクルのバランスの観点から、「東京などの大都市でも大崎システムのように徹底したリサイクルは可能だと思われますか」といった質問も。これに対して松元さんは「最初は、大崎のような小さなコミュニティだからこそできることだという思いもあったんですが」と前置きした上で、「最近は、京都市でもごみの減量を行って、5つあった焼却炉を3つに減らすことができたと聞いてます。昨今言われているサステナブルな社会をつくるためには必要なことですから、都心部であろうが、どこであろうができると考えています」と明言していた。

現在、27品目のほかに、赤ちゃん用と大人用を含めた紙おむつについても、埋め立て処分場に行くごみの約3分の1を占めていることから、ユニ・チャームと大崎町、志布志市、そおリサイクルセンターの4者によるリサイクルの実証実験を進めており、これが実現すれば「世界初となる」という。そうなれば、分別品目がまた一つ増えることにもなりそうだが、そうした場合にも、合わせて一つにできるものはないかなど、あくまでごみを分けやすいよう、住民の意見を聞きながら丁寧に考えていくという。

中垣さんは、最近、大崎システムが始まった当初の話を住民から聞く機会があったそうで、「最初の3カ月ほどは毎回、役場の方も回収の場に来てくれて、その熱心さに、私たちも協力しなきゃいけないと思ったと話してくれました。行政が住民に寄り添い、気持ちを共有して取り組んできたからこそここまで来たんだなあと思いました」と語ると、「役場の職員も住民ですからね。同じ目線でやっています」と松元さん。その辺りにも同町のこれまでとこれからの確かさを感じさせられたツアーだった。

大崎町へのオンラインツアーや今後再開される予定の現地ツアーなどへの問い合わせは、一般社団法人「大崎町SDGs推進協議会」まで。

廣末 智子(ひろすえ・ともこ)

地方紙の記者として21年間、地域の生活に根差した取材活動を行う。2011年に退職し、フリーを経て、2022年から2025年までサステナブル・ブランド ジャパン編集局でデスク兼記者を務めた。