|

前回(第3回)の記事では、国連指導原則が企業に求める人権尊重の具体的な取り組みのうち、「人権方針の策定」および「人権デューデリジェンス」の基本的な考え方について説明しました。続く今回は、企業が果たすべき責任の3つ目である「是正措置・救済」の基本的な考え方を、企業の取り組み事例も交えて説明します。(高橋夏実、監修:矢守亜夕美)

国連指導原則が企業に求めている「グリーバンスメカニズム」とは何か

前回でも説明しましたが、国連指導原則は、企業に対して「方針によるコミットメント」「人権デューデリジェンスのプロセスの実施」「是正措置・救済」の3つの取り組みを求めています。まず「人権方針」によって、人権を大切にするという自分たちの姿勢を示し、関係者に広く伝えた上で、「人権デューデリジェンス」を通じて、人権に負の影響を与えるリスクを見つけます。そして、それを防ぐための対策を考え、実行していきます。

ただ、残念ながらどんなに対策を打っても、自社の活動によって人権侵害が起きてしまう可能性をゼロにするのは難しいと言えます。そこで、仮にこうした事態が起きてしまった場合、企業には「人権への負の影響がなかった状態に戻していく」ように取り組むこと、つまり「是正措置・救済」を提供することが求められています。

このための仕組みが「グリーバンスメカニズム」です。これは、自社の活動によって「人権を侵害された」と感じたステークホルダー(関係者)が、企業の設ける窓口やホットラインを通して苦情を申し立て、救済を直接求めるための苦情処理の仕組みです。ここでのステークホルダーには自社の従業員だけでなく、例えば消費者やサプライヤーの従業員等も含まれ、社外の関係者も広く対象となります。

グリーバンスメカニズムに求められている8つの要件

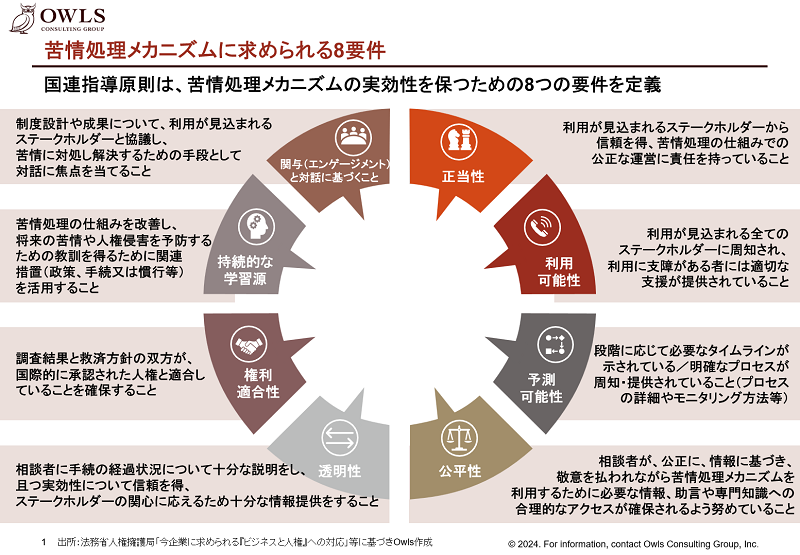

ここで重要なのは、単に苦情を受け付ける窓口を設置するだけでなく、それらがしっかりと機能するように設計・運用することです。国連指導原則では、グリーバンスメカニズムを「形だけ」のものにしないために、以下8つの要件を満たすよう決められています。

|

企業は、全ての人から存在が認知されていてアクセスしやすく(利用可能性)、どのようなプロセスで苦情に対応してくれるかが事前にわかりやすく説明されており(予測可能性)、信頼できる(正当性)メカニズムを構築する必要があります。また、苦情に対応する際は偏りなく(公平性)、苦情処理の状況について相談者に適切に伝えられ(透明性)、調査の結果やそれを踏まえた対応が人権の国際基準を満たしている(権利適合性)必要があります。さらに、メカニズムを利用する可能性のある人々と対話をしながら、仕組みを継続的に改善していくこと(持続的な学習源、エンゲージメントと対話に基づくこと)もとても重要です。

ここでは、8つの要件のうち「利用可能性」と「予測可能性」に焦点を当てて説明します。

「利用可能性」とは、すべてのステークホルダー(関係者)がメカニズムの存在を知っており、誰もが利用を妨げられないことを指します。ウェブサイト等に誰もが見てわかるような形で窓口の情報を載せることに加えて、例えば従業員への研修や、サプライヤーと契約を結ぶ時などに、「もし人権侵害を受けたと感じた場合にはこの窓口を利用できますよ」と積極的に伝えていくことが重要です。

また、窓口を利用する時のハードルを無くすことも大切です。ハードルの一例としては、言語の壁が挙げられます。例えば日本語の理解が難しい外国出身の従業員がいるにもかかわらず、日本語でしか対応できない窓口を設置している場合、その企業のメカニズムは「利用可能性」の要件を満たしていません。また、仮に窓口に上司のハラスメントについて申し立てた後、その上司から低い人事評価をつけられる等の不利益な取り扱いを受ける恐れがあれば、それも利用時のハードルとなってしまいます。

「予測可能性」とは、苦情を申し立てた後に誰が、どのようなステップで、どのくらいの時間をかけてそれを処理するのか、といった情報が、メカニズムを利用する可能性のある人々にきちんと公表されていることを指します。人権侵害やその疑いを窓口に通報した後に何が起きるか全く分からない、となれば、被害者は通報しづらくなってしまいます。

日本企業では、社内の窓口担当者にだけ分かるような形で苦情処理の手続きを定めているケースもありますが、今後は自社の従業員だけでなく社外の関係者に対しても、こうしたプロセスをできるだけ明らかにすることがますます重要になるでしょう。すでに海外では、自社のウェブサイト上で、苦情処理プロセスの流れを具体的に説明した資料を公開している企業も見られます。例えばシンガポールの大手アグリビジネス企業のWilmarは、自社サイト上で窓口に通報があった後の流れを図で分かりやすく示し、各ステップでの検討事項やかかる期間、各部門の役割・責任などを詳しく解説しています。

人権リスクを未然に防ぐ取り組みをどれだけ行っていても、自社の活動によって人権侵害が起きてしまう可能性をゼロにするのは難しいということを理解した上で、自社の活動によって被害を受けた人の声をしっかりと拾い上げることが、企業として果たすべき大きな責任なのです。

第3回と第4回を通して、国連指導原則が企業に求める人権尊重の責任の3つについて、具体的なイメージを少しつかんでいただけたでしょうか。次の第5回では、人権リスクの中でも特に深刻で注意しなければならないものとして、「児童労働」について取り上げます。

高橋 夏実(たかはし・なつみ)

株式会社オウルズコンサルティンググループ シニアコンサルタント

PwCコンサルティング合同会社を経て現職。シドニー大学卒(国際関係学・政治経済学)。企業のサステナビリティ戦略立案、人権デューディリジェンス実施支援、持続可能な調達の実行支援などのプロジェクトに多く従事。ERM高度化や中期経営計画策定に向けたマテリアリティ特定など、経営戦略領域のリスクコンサルティングにも従事した経験を有する。