サステナブル・ブランド国際会議の学生招待プログラム「第6回 SB Student Ambassador ブロック大会」の四国大会が2025年11月8日、高知工科大学香美キャンパス(高知県香美市)で開催された。四国四県から24校122人の高校生が参加し、「四国の産学官が世界をリードする、産業の在り方を考えよう」という大会テーマのもと、この日初めて会った高校生同士、お互いの意見に刺激を受けながら、未来に向けたアイデアを議論した。

地域社会で何ができるのかを考える良い機会

初めに、会場を提供した高知工科大学の蝶野成臣学長があいさつ。1997年に開校した同大が工学系から経済学や経営学、データサイエンスと、学問分野を広げ、将来世代の視点を反映した意思決定の在り方について考える「フューチャー・デザイン研究所」を設けるなど、持続可能な社会に向けた取り組みを進めていることを紹介した。

続いて、高知県の西森裕哉副知事が、県の産業振興計画にもSDGsが組み込まれていることなどを高校生に説明。SA大会を「地域社会で何ができるのかを、高校生と、企業が共に考える良い機会だ」とし、「他県や他校の生徒と積極的に交わり、意見を出し合ってほしい。今日学んだこと、つかんだことを将来に生かして」と呼びかけた。

海藻との出会いがサステナブルアクションに

基調講演には、合同会社シーベジタブルの研究開発メンバーで、東京大学大学院生の新北成実(しんぼく・なるみ)氏が登壇。「感じる力が、未来をつくる」と題し、海藻との出会いから始まった自身のサステナブルアクションを語った。

新北氏によると、日本沿岸には約1500種の海藻が生育しているが、食用にされているのは約50種にとどまる。未利用の海藻の中には、食用や製品加工などに活用できるものが多くあるという。

一方で、過去27年間で約16万ヘクタールの藻場が消失し、沿岸漁業の漁獲量も減少。養殖ノリの生産も18年間で半減するなど、海藻を取り巻く現状は厳しい。

そこで、「海藻で海も人もすこやかに」を掲げ、海藻の研究から陸上や洋上での栽培、商品開発や販売までを一貫して手がけるのがシーベジタブルだ。海藻の栽培は、地域の収益性と生態系に好循環をもたらし、商品開発は、多様な“食”としての海藻を再発見してもらうことを目指している。

新北氏自身は、鹿児島大学在学中に、授業を通じて海藻の美しさと可能性に魅了された。そしてシーベジタブルとの出会いを機に、今では高知県を拠点に、全国各地で海藻培養の研究や調査にまい進している。

水槽に入れた海藻を会場に持ち込み、「向き合ううちに、海藻の気持ちが分かるようになった」と海藻への思い入れを示した新北氏。高校時代は自身も進路を模索していたという経験を振り返りながら、「大事なのは感じる力。自然や物事、人と向き合い、日々、感性を磨いていく。好きなこととサステナブルアクションがカチッとはまる瞬間を見逃さず、自分の感覚を信じて進むこと」と“後輩たち”にエールを送った。

農薬は、未来の食をどう豊かにするか? 井上石灰工業

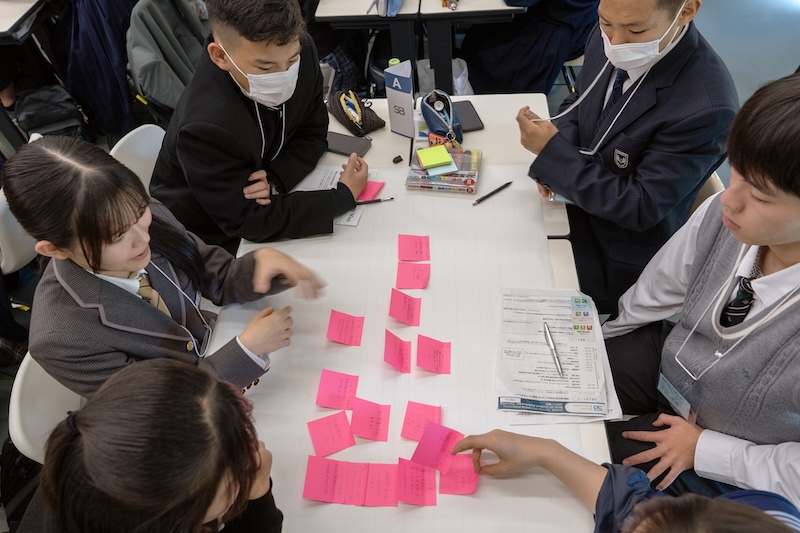

午後の部では「持続可能な農業」「サステナブルツーリズム」「住まいと環境」の3つのテーマに分かれ、実際の企業の取り組みをベースに、高校生たちが社会課題の解決策を話し合うワークショップが行われた。

テーマ1「持続可能な農業」では、地元・高知の井上石灰工業(南国市)が製造・販売する、天然の鉱物を原料とする農薬「ICボルドー」が、議論の“主役”に。同社によると、140年前にフランスで発見された世界最古の農薬の一つ「ボルドー液」の技術を現代の技術で進化させたのがICボルドーで、有機農業でも使用できる数少ない農薬として、化学農薬を減らす効果が期待されている。

ワークショップ前の講演で、井上孝志社長は、「ICボルドーは、安心・安全な農薬として、日本のみならず東南アジアでも使われ、農家の所得向上にも貢献している」と紹介。「日本の食料自給率は低く、農業の担い手不足が深刻化する中で、いかに安心安全な作物を作り続けていくか。ICボルドーをヒントに考えてほしい」と呼びかけた。

これを受け、高校生たちは「農薬は、未来の食をどう豊かにするか?」という観点から、5、6人のチームに分かれて議論を深めた。多くのチームは、「農薬には悪いイメージがあったが、ICボルドーのような天然由来の農薬があることを初めて知った」と感想を述べ、「農薬の持つイメージをどう変えていけるか」を中心にそれぞれのチームが特色のある意見を取りまとめた。

議論を通じて、浮かび上がったのは、農薬=悪と捉えるのではなく、“自然と調和する農のあり方”をどう広めていくかが重要な課題ということだ。

SDGsの目標達成へ 地域でできることを考えよう 幡多広域観光協議会

テーマ2「サステナブルツーリズム」では、四万十川や足摺岬などの観光名所を有する高知県幡多地域で「観光×SDGs」に取り組む幡多広域観光協議会の東泰照事務局長が講演した。同協議会では、高校生らに旅先での体験を「主体的で対話的な深い学び」につなげ、自分の地域に帰ってからの行動に落としこんでもらうための教育旅行プログラムを提供している。SA大会でもそうした実践を社会課題解決のヒントにしてもらおうという趣旨だ。

プレゼンは、ダイビングのメッカとして知られる大月町柏島の、東氏がスマートフォンで撮影したきらきらと輝く海の写真から始まった。砂浜には、きれいな海にしか見られない“微小貝”が生息する一方、同じ砂の中にはマイクロプラスチックが混ざっているという。柏島のほか、東氏は、高校生に地域のレジリエンスにもつながる四万十川流域の里山保全の事例などを紹介。「SDGsの目標を自分たちの生活圏に置き換えた時、学校や地域で何ができるかを考えてほしい」と呼びかけた。

高校生たちは、「公共交通機関が少ないために観光地のアクセスが悪い」「大学の学科に偏りがあり、若者が外に出ていく」といった四国の問題点を次々に指摘。SDGsと紐付けながら、「環境に配慮した交通を整備し、安全なスクーターの貸し出しなどを行うことで観光客が呼び込みやすくなる」「学科の多い大学や、IT関連の企業数を増やす」といった具体的なアイデアが出された。

窓の断熱化は、地域経済の活性化にもなる YKK AP

テーマ3「住まいと環境」では、YKK APの三浦俊介サステナビリティ推進部部長が講演し、全国の高校生に訴え続けている“窓の断熱化”の重要性を四国の高校生にも伝えた。

欧米では断熱性の高い樹脂窓の普及率が60%以上と高率なのに対し、日本は36%にとどまる。冷暖房効率の悪い住宅では、夏は熱中症、冬はヒートショックなどで亡くなる人が後を絶たず、結露によって発生するカビやダニは、アレルギーなどの健康被害の原因になる。

こうした課題を防ぎ、窓の断熱性を高めるリフォームを行うことで、三浦氏は、「地域経済の活性化にもつながる」と強調した。

ワークショップで、高校生たちは、「樹脂窓の断熱効果を実感できる宿泊体験施設の設置」や、「家庭科の教科書で住宅性能について学ぶ機会を増やす」といった提案を発表。さらに、「家づくりに地元の木材を使うことで、森が健全に保たれ、地域の仕事も増えるなど、住民全体のメリットにつながる」といった、地域に根差した意見も交わされた。

新たな価値、地元愛にもつなげるアイデア飛び出す

ワークショップの終了後は、各テーマの議論を代表して、3チームが全体発表に臨んだ。

テーマ1の代表チームは、「少量の農薬で最大の効果を得るための方法」を提案。太陽光によって抗菌効果の強まる酸化チタンとICボルドーを組み合わせることで、作物の生産量を増やしながら、散布量をドローンやAIで最小化し、原料には「廃棄されるコンクリートや貝殻を有効活用することで、地域循環型農業を実現する」と力を込めた。井上石灰の古谷拓郎・管理本部マネージャーは、「酸化チタンをプラスすることで新たな価値を生み出す発想、コンクリートを回収して石灰を循環させる仕組みも大事だと気付かされた」と評価した。

テーマ2の代表チームは、地域の課題として、「森林を守る」「米が高い」「ごみを減らす」といったアイデアが出た中から、「食べ残し」に絞って解決策を考えたことを発表。徳島のすだちや、愛媛のみかんの皮なども活用してファミリー層向けのレシピを紹介するアプリを開発し、「地元愛にもつなげる」という。幡多広域観光協議会の東氏は、「まずは課題、次にターゲットと、アイデアを絞って考案している点が良い。アプリを通じて雇用が生まれるのを期待したい」と講評した。

テーマ3の代表チームは、南海トラフ地震への備えとして、「燃えにくく倒れにくい家づくりを進めるべきだ」と主張し、平屋やコンクリートの家を建てることで、「震災時に、住み慣れていない環境での避難生活を送る不安を少なくすることができる」と説明。YKK APの三浦氏は、「テーマの『住まいと環境』ではない観点からの提案が良かった。燃えにくく倒れにくい家がなぜ普及しないのかを深掘りすると面白さが増す」とアドバイスした。

この日、出会ったばかりの別の学校の生徒たちと、一つのテーマを巡ってさまざまなアイデアを出し合い、何をどう発表するかを短時間で組み立ててプレゼンに臨んだ高校生たち。各チームの発表後には、「すごく分かりやすいポスターですが、どこに一番工夫しましたか?」「僕たちには思いつかなかった発想。どこからそのアイデアを思いついたんですか?」といった質問が飛び交い、高校生同士が学びを共有し合う場面も多く見られた。

大会の最後、メンターの一人で、SB nestプロデューサーの岡田羽湖氏は、高校生たちに「世の中を作っていく側の社会人になると、アイデアの先の景色を想像することも大事なポイントになる。数学や英語など、本業である勉強も大切にしながら視野を広げていって」とメッセージを伝え、四国大会は閉幕した。

廣末 智子(ひろすえ・ともこ)

地方紙の記者として21年間、地域の生活に根差した取材活動を行う。2011年に退職し、フリーを経て、2022年から2025年までサステナブル・ブランド ジャパン編集局でデスク兼記者を務めた。