サステナブル・ブランド国際会議の学生招待プログラム「第6回 SB Student Ambassador ブロック大会」の東海大会が2025年10月25日、名城大学ナゴヤドーム前キャンパス(名古屋市)で開催された。東海各県から28校196人の高校生が参加。「これからも『ものづくり大国』であり続けるための、まちづくりを考えよう」というテーマのもと、製造業が盛んな東海地方の高校生らしく、ユニークなアイデアが次々に飛び出した。

「足元から地道な活動を始めて」

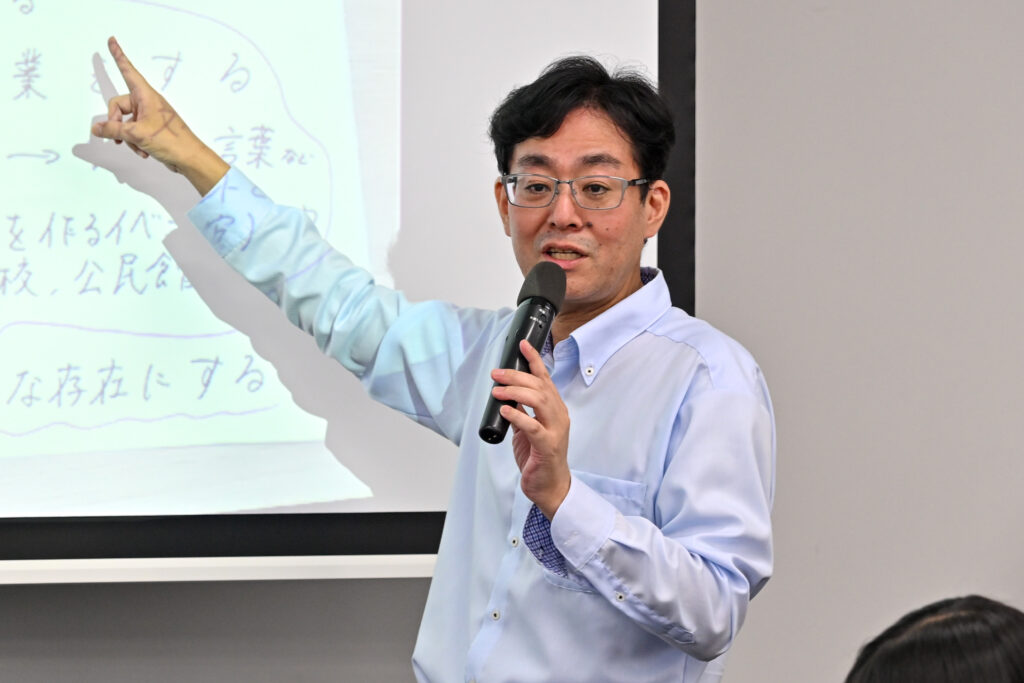

大会の冒頭、会場を提供した名城大学の大野栄治副学長が登壇。「新しい価値を創造するためには『知識』『チーム』『見方を変える』という3つの要素が重要だ」と述べ、高校生たちに激励の言葉を贈った。その上で「知識の引き出しを多く持ち、多様なメンバーとチームを組み、固定観念にとらわれず視点を変えることで、これからの複雑な社会で新しい価値を創造してほしい」と、未来を担う世代への期待を語った。

続いて、豊田市企画政策部未来都市推進課の泉川雅子氏が同市のSDGsの達成状況や取り組みを紹介し、「SDGsを自分ごととして捉え、足元から地道な活動を始めることが大切」と語りかけた。高校生たちの柔軟な発想力に触れ、「皆さんのクリエイティブな発想が、私たちの世界を変革する力になるかもしれない」と、そのポテンシャルに大きな期待を寄せた。

机に座って考えていても始まらない

基調講演には、岐阜大学発ベンチャーであるFiberCrazeの長曽我部竣也・代表取締役社長が登壇。「1本の糸から守る、いのちと地球」と題し、自身の起業経緯や事業内容を紹介した。大学時代、起業体験イベントで自身のアイデアが誰にも評価されなかった悔しさをバネに、「『なぜ自分がやるのか?』という問いを突き詰めた」結果、大学の研究室で30年間研究されていた技術「Craze-tex」に出会ったという。これは繊維に微細な「あな」を開け、薬剤などの成分を閉じ込める技術。長宗我部氏はこの技術の社会実装を目指し、23歳で起業した。

現在、同社は2つの事業を軸に展開している。一つは、蚊が媒介する感染症が深刻な東南アジアで、防虫機能を持つ衣類を開発する「グローバルヘルス」事業。世界では年間60万人以上が蚊によって命を落としているといい、高機能な防虫服で命を守ることを目指す。もう一つは、繊維業界の環境負荷を低減する「サステナビリティ」事業だ。長宗我部氏は、服1着の製造に浴槽約11杯分の水が使われていると指摘。これに対し、水やCO2の排出量を大幅に削減する素材開発を進めているという。

長曽我部氏は、数々の失敗を乗り越えられた原動力として「『思考』回数×『試行』回数」の重要性を強調。「机に座って考えていても何も始まらない。実際に手を動かしてやってみる、現場に行って見てみることが大事だ」と語り、事実をどう解釈し、次の一歩につなげるかという主体的な選択を促した。

社員の「困りごと」から開発、社会実装へ アイシン

午後の部では、4つのテーマに分かれてワークショップを実施。まず協賛企業による講演が行われ、その後、高校生たちがグループディスカッションと発表に臨んだ。

ワークショップのテーマ1「ダイバーシティ×テクノロジー」では、アイシンの横井志教・YYSystem事業推進部部長が、聴覚障がいのある社員の「困りごと」から生まれた意思疎通支援アプリ「YYSystem」を紹介した。コロナ禍のマスク着用で口元が読めずコミュニケーションが困難になった状況をきっかけに、発話や環境音をリアルタイムで文字やアイコンに可視化するアプリを開発。社内での実証を経て、現在は自治体の窓口や公共交通機関など社会インフラとしての導入が進んでいる。「誰ひとり取り残さない」という理念のもと、当事者との「共創」を重ねて開発を進めてきたプロセスを語った。

講演後、高校生らは「社会課題(世の中に潜んでいる課題)、身の周りの課題ってどんなことがあるか考えてみよう」というテーマでディスカッション。経済状況による機会格差やLGBTQなど性的マイノリティーが抱える課題などが議論され、意欲的な子どもたちと企業をつなぐ投資スキームや、性的マイノリティーを主人公とする子ども向けアニメ番組の放映などが提案された。

多様なプレーヤーを巻き込み、新たな価値を創造 グリーンクリエイティブいなべ

テーマ2「自然×地方創生」では、一般社団法人グリーンクリエイティブいなべの一橋俊介・専務理事がマイクを持ち、三重県いなべ市を拠点に行う公民連携のまちづくりについて講演した。いなべ市が抱える人口減少や耕作放棄地の拡大といった課題に対し、地域の自然資源を現代的な感性で磨き上げる取り組みを紹介。未活用だった梅を活用したクラフトビールの開発や、ダイハツ工業と共同開発した軽トラ屋台「Mobile Hütteプロジェクト」など、多様なプレーヤーを巻き込みながら新たな価値を創造する事例を共有した。

ディスカッションのテーマは「あなたの地域の『推し』を使って、ちょっと変態的(?)なアイデアで10年後も人が集まり続けるアイデアを考えよう!」。高校生からは、特産の「はまぐり」とハスの葉を使ったアロマキャンドル体験などで、自然と人が共生できる町づくりなどが提案された。テーマ設定から、それぞれの地元にじっと想いを巡らす様子も見られた。

廃食用油を回収し、航空燃料として再利用 中部国際空港

テーマ3「エネルギー循環」では、中部国際空港の大平宏明・サステナビリティ推進室担当課長が登壇。航空業界の脱炭素化の切り札として注目される持続可能な航空燃料「SAF」について紹介した。特に、家庭から出る廃食用油を原料とする国産SAFのサプライチェーン構築プロジェクト「Fry to Fly Project」を解説。空港がハブとなり、自治体や企業と連携して廃食用油を回収し、航空燃料として再利用する循環モデルについて説明した。

「より多くの方から廃食用油を回収するには、どんな動機や取り組みが考えられるか企画してみよう!」というディスカッションテーマに対し、高校生からは廃食用油の回収量に応じてポイントがもらえる仕組みやクーポンの発行、「一人ひとりの意識を変えるため」にSNSを活用するなど、生活な身近なアイデアが複数のグループから上がっていた。

単なる移動手段ではなく、交流を生むモビリティに ヤマハ発動機

テーマ4「モビリティの未来」では、ヤマハ発動機の森田浩之・技術・研究本部 共創・新ビジネス開発部グループリーダーが、時速20km未満で公道を走る電動車「グリーンスローモビリティ(グリスロ)」を紹介した。地方の公共交通の衰退や高齢者の移動課題に対し、グリスロが単なる移動手段ではなく、乗客や地域住民との交流を生む「コミュニケーションモビリティ」として機能することを強調。高齢者の健康増進や観光地での新たな体験価値の創出といった、さまざまな実証実験の成果を共有した。

「移動に伴う社会問題を解決し、誰でも自由な移動を実現するためにグリスロをどう活用できるか」というテーマでは、グリスロを使ってエネルギー問題と移動問題を同時に解決するアイデアや、地域活性化と交通手段の確保を同時に図る具体案などが飛び出した。地域の中でグリスロをどう生かすのか、実際の生活シーンに即した議論が重ねられていた。

自分の考えたアイデアで人を幸せに

ワークショップの終了後は、各テーマの議論を代表して、4チームが全体発表を行った。

テーマ①「ダイバーシティ×テクノロジー」代表チームは、「バーチャルスクール」を提案。「学校がめんどくさい、という自分たちの身近な課題から、不登校や僻地の教育問題まで解決できる選択肢を作りたい」と発表した。アイシンの横井氏は、「身近な困りごとからスタートし、それをより大きな社会課題の解決へと広げた点が素晴らしい」と、その着眼点と発想の広がりを称賛した。

テーマ②「自然×地方創生」代表チームは、「割れせんべい」を洗顔石けんにアップサイクルするアイデアを発表。「食べてよし、塗ってよし、笑ってよし。美しくなれるせんべいの街、八百津を私たちは目指します」と、ユーモアを交えてプレゼンテーションした。グリーンクリエイティブいなべの一橋氏は、「まさに『変態的』なアイデア。地域の人が思いつかないような斬新な視点で、課題を魅力的な価値に変えている」と、その独創性を高く評価した。

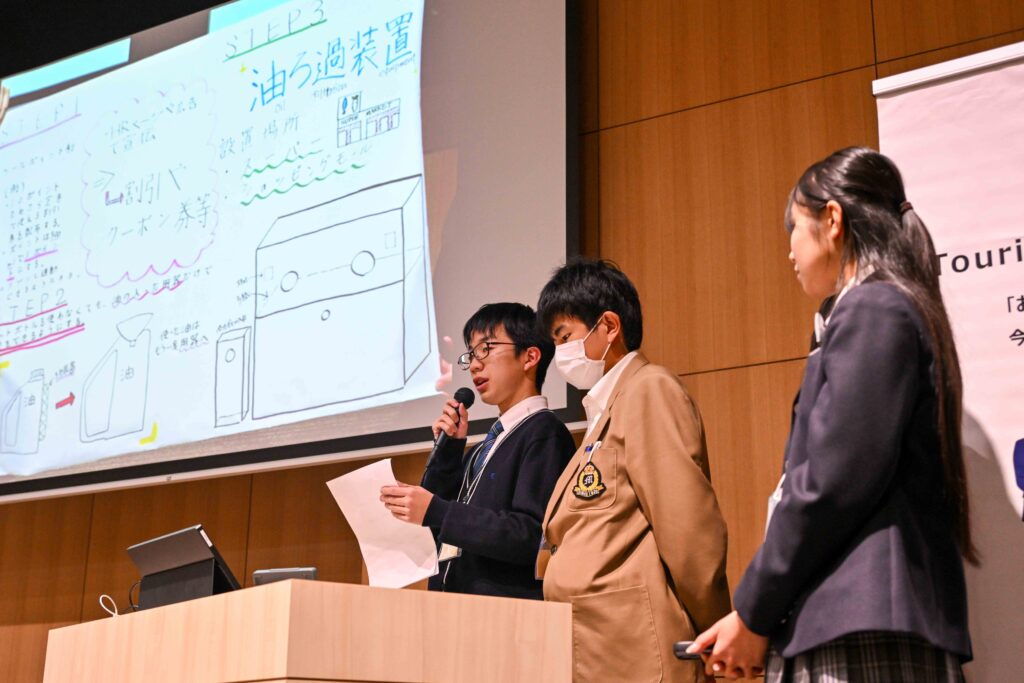

テーマ③「エネルギー循環」代表チームは、廃食用油を効率的に回収する「油ろか装置」とポイント制度を組み合わせた仕組みを提案。「家庭でのろ過の手間を省き、ポイントで空港の特典と交換できれば、もっと協力してくれる人が増えるはず」と、具体的な動機付けを語った。中部国際空港の大平氏は、「利用者の手間を減らし、インセンティブを与えるという、非常に現実的で効果的なアプローチだ」と、その実用的な視点を評価した。

テーマ④「モビリティの未来」代表チームは、「陸・森・海」の各フィールドでグリスロの新たな活用法を提案。「特に海では、水陸両用で潜水も可能な仕様にして、観光だけでなくビーチクリーンなど環境問題にも貢献できます」と、夢のあるアイデアを発表した。ヤマハ発動機の森田氏は、「既存のモビリティの枠を超え、全く新しい可能性を提示してくれた。その想像力と発想の飛躍にワクワクさせられた」と、生徒らの創造性を絶賛した。

最後に、基調講演に登壇した長曽我部氏が再びマイクを持ち、高校生たちに「目の前の人を自分の考えたアイデアで幸せにする。そういったところから是非1歩踏み出してほしい」とエールを送り、大会は幕を閉じた。

眞崎 裕史 (まっさき・ひろし)

サステナブル・ブランド ジャパン編集局 デスク・記者

地方紙記者として12年間、地域の話題などを取材。フリーランスのライター・編集者を経て、2025年春からサステナブル・ブランド ジャパン編集局に所属。「誰もが生きやすい社会へ」のテーマを胸に、幅広く取材活動を行う。