私たちの暮らしを支える素材だが、環境負荷が高いコンクリートやセメント。本記事では、こうした建築材料の持続可能性を高める、米・欧・豪の注目すべき最新研究を5つ紹介する。オーストリア企業は、鉄ではなく玄武岩を原料とするコンクリート補強材を開発した。炭素排出量を大幅に減らせることに加え、耐久性も鉄より優れているという。豪州の大学では、下水処理で発生する汚泥を使った、腐食と圧力に強いコンクリートが開発されている。英国では、コンクリートの効率的な使い方を支援するAIツールが登場。米国では、菌類と藻類の力で自らひび割れを直すコンクリートや、炭素を閉じ込める建築材料の開発が進む。(翻訳・編集=茂木澄花)

コンクリートとその材料であるセメントは、世界中のインフラに欠かせない素材だが、その環境負荷はかなりのものだ。セメントの製造と利用による炭素排出量は、世界全体の約8%を占め、航空機産業や運送業よりも多い。そうした中、世界で60社を超える企業が低炭素コンクリートの開発に取り組んでおり、最新研究も飛躍的な進歩を遂げている。その背景には、各国の規制強化や調達方針の変化による需要の高まりがある。技術が大きく進歩している今が、持続可能な建設業に向かう転換点になるかもしれない。

本記事では、コンクリートの環境負荷を下げる技術の中で、特に注目すべき5つを紹介する。これらの技術から見えてくるのは、単に炭素排出量を減らすだけでなく、最新技術を生かして資源を循環させる、レジリエントな未来の建設業だ。

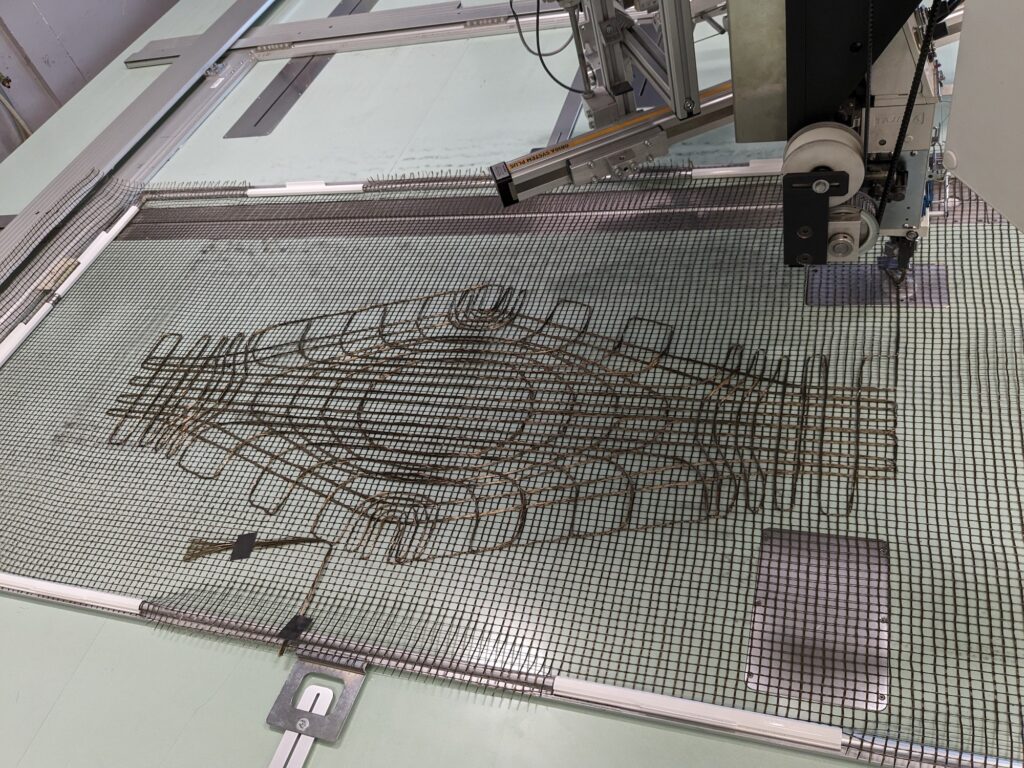

1. 3Dプリントで作る、玄武岩の補強材

鉄筋鉄骨コンクリートは、世界でも特に広く使われている建築材料だが、炭素排出量の多さもトップレベルだ。鉄を含むため、エンボディドカーボン(建物やインフラの建設段階における炭素排出量)を著しく高める原因となっている。重くて腐食のリスクが高く、費用もかさむ。こうした現状を変えようと、オーストリアの新興企業ファイバー・エレメンツは、サステナブルな代替品を開発した。3Dプリントを使って玄武岩を網状に加工した製品で、コンクリート建築に使われる鉄筋や鉄骨を完全に代替できるという。

技術的な仕組み

この網状の補強材は、火山岩から取り出した鉱物を主原料とする玄武岩繊維(バサルト繊維)でできている。鉄より強度や耐久性が優れており、重さも鉄の3分の2程度だ。製造には、同社がオーストリアの最先端研究機関と共同で開発した自動精密製造法が使われている。この補強材はさびない。過酷な環境でも性能がそれほど落ちず、使用後はリサイクルできる。同社によれば、補強材の素材を鉄から玄武岩に替えると、炭素排出量を最大70%減らせるという。

この技術は、規格化と分散化によって、広く普及することが期待できる。同社は今後、建設現場に直接小さな工場を設置する仕組みを展開予定だ。補強材を必要な場所で製造することで、輸送による炭素排出量とコストを大幅に減らせる。必要な部材を必要な時に作れるというメリットを生かせる大規模なインフラや、組み立て式の建築などに最適だ。

注目すべき理由

エンボディドカーボン、輸送の問題、労働力への依存、素材の劣化――玄武岩の補強材は、建設業界が抱えるいくつもの悩みの解決策になり得る。建物やインフラの環境性能に関する法規制が厳しくなる中で、ファイバー・エレメンツは、鉄の高品質な代替品を提供する。新たに260万ユーロの資金を調達し、すでに先行導入を始め、大規模展開の準備も進めている。

2. 下水システムの寿命を延ばせるか 廃棄物で作るコンクリート

地下インフラの維持管理は、見過ごされがちだが、高い費用がかかる厄介な課題だ。南オーストラリア大学のイェン・チューグ教授らは、この問題の解決に役立つ、強度と耐久性の高いコンクリートを開発した。その原料は産業廃棄物だ。通常は埋め立てて処分されることの多い、ミョウバンを主成分とする下水汚泥を再利用する。これにより、従来のコンクリートよりも腐食と圧力に対する耐性の指標が大幅に改善した。

技術的な仕組み

この新技術で使われる主原料は2つ。下水処理施設で出る汚泥と、一般的にセメントの代替品として使われている、溶鉱炉で金属を精錬する際に出る不純物だ。これらを合わせて作るアルカリ活性材料(AAM)は、圧力に対する強度が、セメントを主原料とする通常のコンクリートの1.5倍を超える。さらには、下水インフラの2大リスクである酸と微生物、どちらの影響に対しても、通常のコンクリートより高い耐性を誇る。コンクリートを内部から劣化させることで知られる、硫黄を酸化する細菌の影響も比較的少ない。これにより、下水管の耐用年数を延ばし、修理の頻度を減らせる。

生活に欠かせないインフラの機能と持続可能性を高めるためにAAMを活用する取り組みは、広く行われている。廃棄物を活用したAAM開発プロジェクトはその一端を担うものであり、南オーストラリアの水道会社であるエス・エー・ウォーターも協力している。このAAMに使われる汚泥は従来、廃棄物として埋め立てられていたものだ。それを活用することで、新品のセメントの使用を減らし、輸送と材料の製造に伴う炭素排出量も減らすことができる。

注目すべき理由

この新技術には、2つの利点がある。廃棄物を再利用し、環境負荷を下げること。そして、インフラの強度を高め、長持ちさせること。都市や公益企業には、老朽化する下水システムを、炭素排出量を高めることなく改善することが求められている。南オーストラリア大学の研究は、そうした課題に対し、大規模に展開し得る解決策を提供する。廃棄物を使ったAAMは、試験と改良が進められているところだ。

3. 効率的なコンクリート使用をかなえるAI

従来のコンクリートに代わる炭素排出量の少ない材料の開発に大きな関心が集まる一方、建設現場におけるコンクリートの使い方を改善する取り組みは少ない。こうした中、英国の新興企業コンバージは、コンクリートの練り混ぜ方、注ぎ方、現場での管理方法を改善するためのデータ活用プラットフォームを開発した。これを使うことで、材料自体を変えなくても、廃棄物と炭素排出を減らすことができる。

技術的な仕組み

コンバージのプラットフォームの中核をなすのは「コンクリートDNA」というシステムだ。コンクリートにセンサーを埋め込むことで、流し込んでいる最中の温度、湿度、強度の変化といったデータを逐一把握できる。これらのデータを予測AIモデルに入力すると、コンクリートが硬化した後の状態をシミュレーションしてくれる。材料の性能を明確に把握することが可能になるのだ。これにより技術者たちは、コンクリートの混合割合や硬化のスケジュールを調整し、詳細な計画を立てて作業の遅れを減らせる。さらに、過剰性能になることを防ぎ、炭素排出量を削減することにもつながる。

このシステムを使うと、これまでは推測に頼るしかなかった作業が、データに基づいた作業になり、安全性や性能を妥協することなくコンクリート使用を最適化できる。「念のためセメントを多めに使う」という、よくある過剰使用を減らせるので、プロジェクト全体の炭素排出量が減る。また、このシステムは既存の建設作業に組み込めるため、新たな材料や設備を用意したり研修をしたりしなくても、すぐに成果を出すことが可能だ。

注目すべき理由

建設業界が炭素排出量を減らすためには、材料そのものと同じくらい、材料の使い方を改善するツールが重要だと言える。コンバージのプラットフォームを導入すれば、従来型のコンクリートも効率的に使えるようになるだろう。これにより、現行のやり方に混乱を生じることなく、炭素排出量も、所要時間も、作業ミスも減らせるのだ。コンバージは、新たに1940万ユーロの資金調達を行い、世界展開も計画している。

4. ひび割れを自ら修復するコンクリート

コンクリートは確かに頑丈だが、絶対に安全とは言えない。時間がたつにつれ、車両や人の重さによる負荷や、凍結と解凍の繰り返しによるダメージ、乾燥による収縮、構造的な負荷がかかり、徐々にひびが入る。ごく小さなひびであっても、大規模な破損につながりかねない。また、水や空気が内部に入り込んで鉄製の補強材を腐食し、建物、橋、道路などの強度が損なわれることもある。

テキサスA&M大学の研究者たちは、自らひび割れを修復するコンクリートを開発するため、自然からヒントを得たアプローチで研究を進めている。バイオミメティックスによる自己修復コンクリートが実現すれば、インフラを守り、維持管理による炭素排出量を減らすことができる。破損による修繕費の発生も防ぎ、人命を守ることにもつながる。

技術的な仕組み

コングルイ・グレース・ジン博士率いる研究チームは、地衣類からヒントを得た。地衣類は、菌類と藻類の共生によって成り立っている生物で、地球上でも特に厳しい環境下で生きている。研究チームは、この共生関係をまねて、シアノバクテリアと糸状菌を組み合わせた。シアノバクテリアが栄養を供給し、糸状菌が無機物を生成して自然にひび割れを埋める。自己修復コンクリートの技術自体は、他にもすでに存在しているが、マイクロカプセルや細菌を使用するものが多く、外部から継続的に栄養を供給しなければならない。一方、ジン博士たちが開発するのは、自律的に機能する仕組みだ。この2つの微生物は、太陽光と空気と水さえあれば生きることができるため、さまざまな環境で活用できる可能性がある。

すでに実験室での検証では、ひび割れたコンクリートの内部で無機物を作り出し、標準的な環境下で自己修復のプロセスを開始することに成功している。現在、この自己修復コンクリートの耐久性と汎用性について、さらに詳しい検証が進んでいる。また、この技術を普及するにあたり、建設資材の中に生物のシステムを取り入れることが世間にどう受け止められるかも検証中だ。

注目すべき理由

自己修復コンクリートは、ダメージに強く、維持管理しやすいインフラを実現する最先端技術として、長らく有望視されてきた。だが、既存技術の多くには自律性と汎用性が欠けていた。今回、生物のシステムをまねるという新たなアプローチによって、修繕や交換による炭素排出量を減らし、耐久性の高いインフラを実現する道筋が開けたのだ。建物や道路の老朽化による維持管理費の増大に悩む国や自治体にとって、手間をかけずにコンクリートの寿命を延ばす技術は、安全で持続可能な社会基盤の鍵となるだろう。さらに研究が進み、この地衣類にヒントを得た仕組みの有効性が示されれば、生物の力で長持ちするインフラが実現するかもしれない。

5. 海水を使った脱炭素コンクリート

炭素を回収・貯留する方法として、CO2を地下に埋める方法がよく注目されるが、ノースウェスタン大学の研究者たちは、建築材料に炭素を閉じ込める方法を開発している。海水とCO2と電気を使って、コンクリートの主要な原料を代替する無機物を作り、その過程で炭素を永久に貯留するという方法だ。

技術的な仕組み

この方法は、無機物に炭素を閉じ込める仕組みを持っているサンゴや貝類といった海の生き物に着想を得ている。しかし、ノースウェスタン大学の研究チームが応用しているのは、生物学ではなく電気化学だ。海水に電極を入れて水を電気分解し、水酸化物イオンと水素ガスを発生させる。この装置にCO2を吹き込むと、CO2は海水中に元々存在するカルシウムイオンやマグネシウムイオンと反応して、炭酸カルシウムや水酸化マグネシウムといった固形の無機物を作り出す。これを採取すると、コンクリートからセメント、石こう、塗料に至るまでさまざまな建築材料の代替品として使える。

この結果得られる素材は、それ自体の重さの半分を超えるCO2を閉じ込めることができる。素材の構造には全く問題がなく、形や密度、空隙の割合などは、用途に合わせて調整も可能。さらに、工程の副産物として発生する水素も、環境に優しい燃料として使うことができる。この技術は現在、実験室規模で運用中だが、研究チームはメキシコの大手セメント会社セメックスと協働して実際の建築で実用化することを模索している。

注目すべき理由

この新技術には2つのメリットがある。大気からCO2を除去することと、それを建築材料の中に閉じ込めることだ。組み立て式の反応装置を地上に設置して海水を処理するため、海の生態系に生じる混乱を防ぎつつ、工業地帯の近くで大規模に展開できる可能性がある。電源に接続すればあらゆる場所で炭素を回収でき、排出された炭素を建物の材料として使える。この技術を大規模に展開できれば、建設業界は炭素を大量に排出する存在から、炭素隔離に貢献する存在に変われるだろう。海をゴミ捨て場として使うのではなく、気候変動に強い未来を築くための資源として使うのだ。