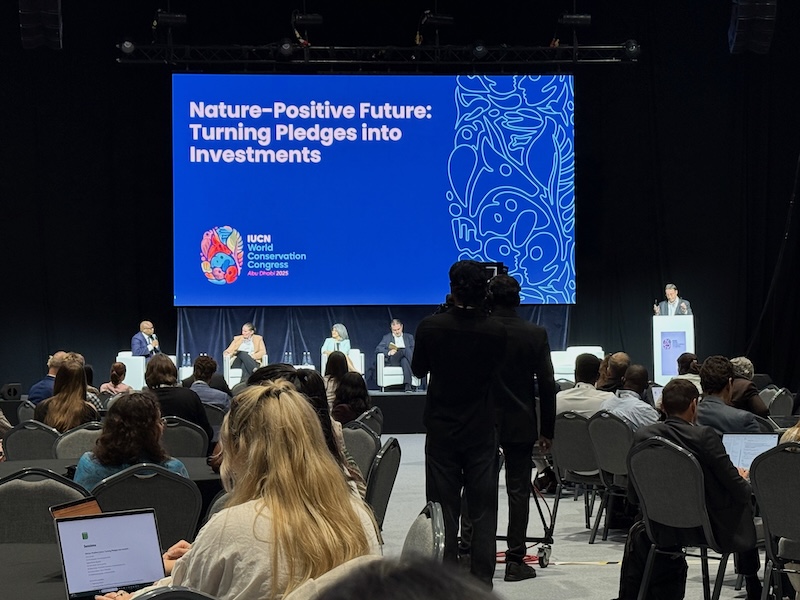

10月9日〜15日まで、アラブ首長国連邦(UAE)のアブダビで、国際自然保護連合(IUCN)の世界自然保護会議(WCC)が開催され、世界170カ国から政府、国際機関、NGO、科学者、企業、そして地域コミュニティの関係者が集いました。WCCとは、言わば「自然のダボス会議」です。私は前半9〜12日のフォーラムにJBIB事務局長として参加しましたので、その様子を中心に、この会議の意義を考えてみたいと思います。

今回の会議は、コロナ禍を経て初めての本格的な対面開催となり、理念から実行へと踏み出した世界の流れを象徴していました。

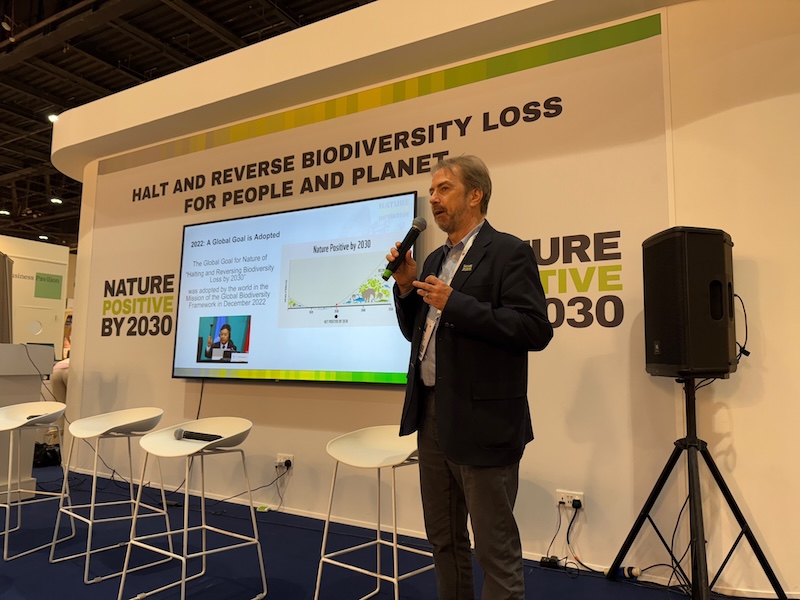

まず指摘すべきことは、自然再生により重きが置かれるようになったことです。生物多様性条約のCOP15(第15回締約国会議、2022年)で、生物多様性のこれ以上の減少に歯止めをかけ、2030年までに増やす方に180度の方向転換を図ること(ネイチャーポジティブ)が世界目標になりました。WCCは4年ごとに開催されますので、今回はそれ以降で初めての開催となり、この大きな変化が起きたのです。

そしてもう一つは、企業の存在感がぐっと大きくなったことです。ホノルル(2016年)や済州島(2012年)での会議に比べて、企業の参加者数も関与も格段に増えました。かつて自然保全の世界では、企業は「寄付する」存在でした。しかし今や、「共に投資し、共に再生するパートナー」へと立場を変えつつあります。

理念から投資へ――企業の役割の変化

これまでは、企業はNGOに資金を提供して保全活動を間接的に支えるという構図が一般的だったのに対して、今回のWCCでは、「どう一緒に自然を再生するか」「どのように投資を増やすか」という議論が主流を占めていました。

グリーンウォッシュ(見せかけの環境貢献)への懸念が高まっているからでしょうか、大企業による展示はほとんどなく、AIやリモートセンシングなど、最新の技術を使って保全や再生に貢献しようとするスタートアップやネイチャーテック企業が目立ちました。再生を一緒に担っていこうとする誠実な関与と、実質的な成果を重視する姿勢が伝わってきました。

投資について言えば、アジア開発銀行(ADB)の渡辺陽子環境局長が語った言葉が印象的でした。

「これまで私たちは、議論ばかりでなく実行しろということで、具体的なプロジェクトを行うことに注力してきた。しかし、これからはそれをスケールアップするために、”どう投資を増やすか”を考える段階に入った」

理念から実行へ、そして今、実行から投資へと、世界の流れは明確に変化しているのです。

砂漠の都市アブダビが映す時代の矛盾と希望

今回の開催地アブダビは、石油マネーで発展した人工都市です。一見するとサステナビリティとは最も遠い存在に思えます。しかし現地ではむしろ、「どう持続可能に転換していくか」への強い意志を感じました。

UAE政府は、2030年までに1億本のマングローブを植林するという野心的なプログラムを進めており、組織培養技術とドローンを活用して2025年半ばまでにすでに3000万本を植林しています。大きな資本を投入し、最新の技術を活用して一気に自然再生を進めていくそのスピード感は、日本のようにコストはできるだけ抑えて、慎重に時間をかけて判断し、そろりそろりと進むスタイルとは対照的です。

砂漠という”極限の環境”で自然再生を語るこの構図は、今の世界の縮図かもしれません。失われた自然をいかにして短時間で再生するか。そのために最新テクノロジーと投資を駆使して大胆に自然を取り戻す時代が始まっているのです。そしてそうでなくては間に合わないのです。

こうして見ると、自然保護の歴史は三つめのフェーズに入ったことがわかります。企業と対立してとにかく自然を守る時代から、企業がスポンサーになって自然を保全する時代を経て、今や企業の力を活用して自然を再生する時代へと、大きく変化を遂げたのです。

都市の中で自然を再生する試み

これに関連して印象的だったのは、都市における生物多様性の再生が急速に進んでいることです。「自然保護=国立公園や熱帯林など手付かずの大自然を守る」と思われていた時代は終わり、今は「都市そのものを生態系の一部として再設計する」方向に議論が進んでいます。都市こそが最も身近な、自然を再生すべき場所だからです。

屋上や壁面の緑化はもちろん、都市河川や水辺の再生、地域コミュニティと連携した緑地づくり。それらは単なる景観改善ではなく、健康・防災・観光・教育など、多面的な価値を生み出す社会基盤として位置づけられています。

いみじくもある登壇者がこう語りました。

「世界中の大都市で最も高価な不動産は、すべて公園に面している」

ニューヨークのセントラルパーク、ロンドンのハイドパーク、パリのブローニュの森、シドニーのロイヤル・ボタニックガーデン。いずれも、都市の中で最も価値のある土地は公園という緑に隣り合っているのです。東京でも同じです。皇居外苑、日比谷公園、赤坂御用地などに隣接する地域は、住宅もオフィスも最高水準の地価を維持し、さらに人気を集めるようになっています。

都市の自然は今や開発されていない「余白」ではなく、価値の中心です。そしてそれは、都市と自然の関係を再設計することが、経済と社会の再生につながることを示しています。

成果としての「仕組み」と「ツール」

会期終盤には、「アブダビ行動宣言」が採択され、自然・気候・経済を統合的に捉える新しい協働の方向性が示されました。後半の会員総会等を経て、世界各国から提出された147件のモーション(動議)も採択されました。海洋保護区の拡充や深海生態系の保全、自然再生法の推進、自然の権利の明確化など多岐にわたり、今後の国際政策や各国の制度づくりに影響を与える方針が示されたのです。

また、IUCNレッドリスト(絶滅危惧種リスト)が更新され、絶滅危惧種の最新動向が明らかになりました。さらに、NbS(自然に基づいた解決策)のIUCNグローバル・スタンダード第2版が公表され、企業や自治体がより具体的に活用できるよう整理されています。

特に企業関係者が見逃せないのは、今回初めて登場した、RHINO(ライノ、Rapid High-Integrity Nature-positive Outcomes:高信頼性ネイチャーポジティブ成果評価)という画期的なツールでしょう。これは、企業や投資家が生物多様性への影響や回復効果を定量的に把握し、またどのような活動を行うことで最も効果的にネイチャーポジティブに貢献できるかを明らかにするフレームワークです。

位置づけとしては、TNFD(自然関連財務情報開示タスクフォース)のような開示、SBTN(科学的根拠に基づく自然目標)のような目標設定のための枠組みの先にある、実行のためのツールです。「理念と実行をつなぐミッシング・リンク(Missing Link)」と言っていいでしょう。

これはまた、保全活動が専門家だけの世界ではなく、企業・金融・政策・市民社会が一体で動く時代に入ったことを示しています。

日本企業への示唆

WCCを通じて改めて私が感じたのは、自然との関わり方がこれからの企業経営そのものを形づくるということです。TNFDやCSRD(EU企業持続可能性報告指令)、EUDR(EU森林破壊規制)といった国際的な枠組みが進む中で、企業は「どこで」「何を」再生するのかを明確にし、その成果を定量的に示すことが求められているのです。

日本企業はこうした基準を単に追うのではなく、自らの強みを生かすべきでしょう。地域との共生、里山的な自然を管理する知恵、現場での地道な改善力。これらを活用して、日本的なネイチャーポジティブの実例と方法論を打ち立てることができるはずです。

地域の自然再生を支援し、企業の技術や資本を使って価値を生む。その循環こそが、長期的な企業価値と社会の信頼を両立させると同時に、日本から世界に発信できる新しいビジネスモデルになるはずです。

自然とともに生きる経済へ

アブダビの乾いた風の中で私が感じたのは、自然再生はもはや理想ではなく、目の前の課題だということです。もちろんそれは「自然を守るか、経済を取るか」という二項対立ではありません。自然とともに成長する経済への転換です。しかもそれは美しいモットーではなく、現実の課題なのです。

企業、金融、行政、地域社会が一体となり、自然を再生する。その中で生まれるのは、単なる環境価値ではなく、人間らしい豊かさそのものです。つまり、そこに新たな価値が生まれるのです。

自然は、未来の成長エンジンであり、同時に私たちの社会の基盤でもあるのです。その自然とのあり方を改めて見直し、決意した今回のWCCは、世界がその事実を共有し始めた節目の会議であり、ここで私たちが自然と新しい契約を交わしたと言ってもいいでしょう。

あとは、それを自国の現場にどう落とし込むか。次に動くのは、私たち自身です。

足立 直樹(あだち・なおき)

サステナブル・ブランド国際会議 サステナビリティ・プロデューサー 株式会社レスポンスアビリティ代表取締役

一般社団法人企業と生物多様性イニシアティブ理事・事務局長。東京大学・同大学院で生態学を学び、博士(理学)。国立環境研究所とマレーシア国立森林研究所(FRIM)で熱帯林の研究に従事した後、独立。2006年にレスポンスアビリティを設立し現在に至る。2008年からは企業と生物多様性イニシアティブ(JBIB)事務局長も兼務。