再生可能エネルギーの中でも、特に世界の太陽光発電は2025年にも過去最高のペースで導入が進んでいる。2050年の脱炭素実現に向けて最強の推進役と誰もが認めている。一方、それによって、特に化石燃料を主たるエネルギー源としている国々では、燃料の輸入量を大きく減らす経済的なメリットが明らかになってきている。

本稿では、再生エネ導入の効果をもう一度整理する。

2024年を上回るハイスピードの太陽光導入

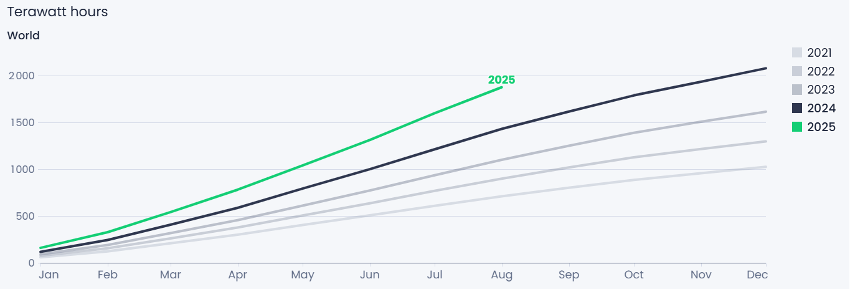

イギリスのシンクタンクEmberによると、2025年8月末までの世界の太陽光発電の発電量は1871TWhで、昨年の同じ時期の1427TWhを3割近く上回るペースで増えている。この結果、2025年通期で過去最高の発電量を記録することは確実である。

また新規の設置容量を見ると、今年前半に380GWが追加され、昨年に比べてプラス64%と驚異的な増加となった。伸びを最も引っ張っているのは変わらず中国で、世界の新規設置の3分の2を占めた。2位はインド、3位のアメリカはトランプ政権の“妨害”にもかかわらず、駆け込みで21GWを記録している。

再生エネ導入による莫大な化石燃料の輸入削減効果

脱炭素実現での再生エネの役割は、すでに多くの人が認めるところとなった。その一方、あまり日本で語られないのが、化石燃料の削減効果である。

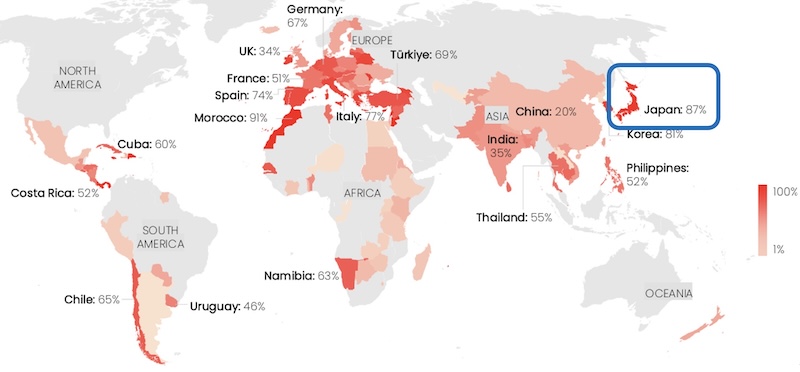

特に日本は石油や天然ガス、石炭などの化石燃料の大半を海外からの輸入に頼っており、Emberの下記の資料「国別の化石燃料の輸入比率」では、2022年時点で87%となっていて、世界の中でも最高レベルであることが分かる。2023年度はおよそ35兆円という巨額で、円安とエネルギーの高騰で2019年度の倍に増加している。

一方で、再生エネ電源が増えると、その結果、火力発電の燃料である石炭や天然ガスの使用量が対称的に減ることになる。IEAの2025年10月の報告書を見ると、100カ国以上の国々で、このところの再生エネ電力の急拡大によって、化石燃料への依存度が大きく低下していることが分かる。

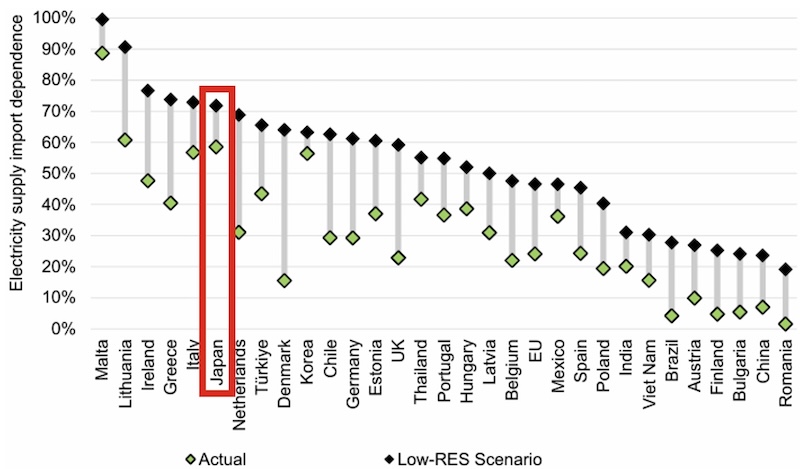

依存度を大きく減らしているのは、もともと資源をあまり持たない欧州諸国が多い。風力発電大国となったデンマークやこのところ太陽光発電の伸びが著しいギリシャ、オランダなどで30ポイント以上、イギリス、ドイツでも同様に大きな低下がみられる。

上記のグラフによると、日本は再生エネの導入によって、化石燃料の依存度が72%から59%に減少(マイナス13ポイント)することになった。確かに、2022年度での輸入依存度は87%と高く、再生エネ電力の割合25%程度(2023年度)は先進国に比べて低いが、それでも減った依存度13ポイントは単純計算で5兆円にもなる。

比較にはならないが、あれだけ経済効果のことで大騒ぎし、オーバーツーリズムなどの弊害も招いているインバウンドの昨年度の日本での消費総額が8兆円である。再生エネ導入は、脱炭素への効果も含めて考えると、もっと高い評価が必要なのではないだろうか。

明白な効果があるのに化石燃料削減の具体的数字は、環境省サイドから少し聞こえて来るだけである。Chat GPTにお願いしても、まとまった数字は見当たらないとつれない答えが返ってくる。

一方で、国益、国益とやたらに声高に話す政治家などがこのところ増えているが、そんな彼らがいまだに化石燃料による火力発電に固執しているのはなぜであろうか。

冷静な評価こそが正しい判断を生むための必須条件である。

北村 和也(きたむら・かずや)

日本再生可能エネルギー総合研究所代表、日本再生エネリンク代表取締役、埼玉大学社会変革研究センター・脱炭素推進部門 客員教授

民放テレビ局で報道取材、環境関連番組などを制作した後、1998年にドイツに留学。帰国後、バイオマス関係のベンチャービジネスなどに携わる。2011年に日本再生可能エネルギー総合研究所、2013年に日本再生エネリンクを設立。2019年、地域活性エネルギーリンク協議会の代表理事に就任。エネルギージャーナリストとして講演や執筆、エネルギー関係のテレビ番組の構成、制作を手がけ、再生エネ普及のための情報収集と発信を行う。また再生エネや脱炭素化に関する民間企業へのコンサルティングや自治体のアドバイザーとなるほか、地域や自治体新電力の設立や事業支援など地域活性化のサポートを行う。