かつて公害の時代があった。水俣病(熊本県)、イタイイタイ病(富山県)、四日市ぜんそく(三重県)、新潟水俣病(新潟県)の4つの発生元を相手取った訴訟を「四大公害裁判」と呼ぶが、もう一つを足して五大公害裁判と形容する研究者もいる。その一つが1971年に高知県で起きた「高知パルプ生コン事件」を巡る裁判だ。

当時、高知市中心部にあるパルプ工場の廃液が、川を通じて太平洋につながる湾を汚染し、住民に健康被害を及ぼしているという声が噴出していた。しかし、県や市は「因果関係が証明できない」と繰り返すばかりで、業を煮やした市民数人が強硬手段に出る。その結果、工場は廃業に追い込まれ、川や湾はみるみるよみがえった。

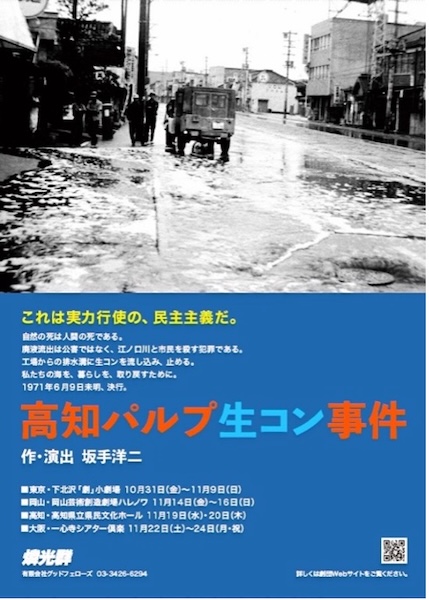

50年以上前、高知という地方都市で、住民らが実力行使で公害を止めたとされるこの事件が、2025年10月、舞台劇となって、東京都などで上演される。事件はどのようなもので、彼らの行動は現代にどのようなメッセージを投げかけるのか。

市民が道路に生コンを投入した訳は…日量1万3500トンの廃液が川から海へ

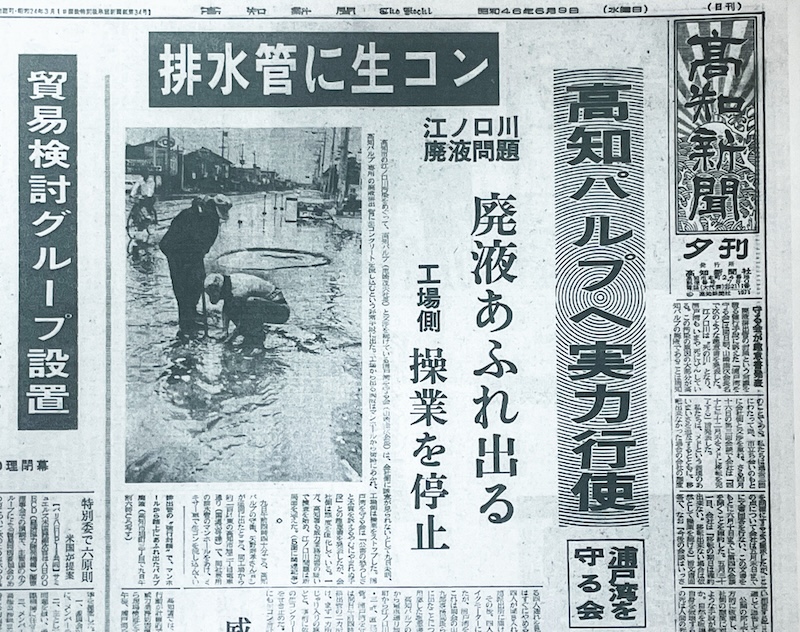

事件は1971年6月9日未明、高知市の電車通りで起きた。「現認役」の2人が見守る中、4人が道路中央のマンホールを開け、ミキサー車を使って大量の生コンクリートを流し込んだのだ。マンホールの下には200メートル西方にある高知パルプ工業の専用排水管が通っている。流れを止められた廃液は道路にあふれ、工場は廃液で満ちた。環境社会学や環境経済学の分野で極めて重要な出来事として知られる「高知生コン事件」の実行シーンだ。

彼らが強硬手段に訴えるまでには20年以上の歳月があった。発端は高度成長前夜の1940年代末、高知県が高知パルプ工業(当初の名は西日本パルプ)を企業誘致したことに始まる。立地場所は目の前を路面電車が通る、住宅密集地だった。同社は約200人の県民を雇用し、1950年に操業を開始。その直後から公害問題が発生した。チップからセルロースを取り出したあとの廃液を未処理で会社裏の小川に流したため、亜硫酸ガスが漂って近隣住民に健康被害が出たのだ。

県と会社は検討を重ね、電車通りの下に専用排水管を埋めることにする。廃液処理をするのではなく、廃液の出口を約1キロメートル下流の旭川に移した。これで工場近隣のガス被害は収まったものの、下流域の汚染には変化がなかった。日量1万3500トンに及ぶ亜硫酸系の廃液は旭川から江ノ口川へと流れ下り、褐色の液体と強烈な臭気は生態系を壊滅。川沿いの住民を健康被害に苦しませ続けた。

さらに廃液は、江ノ口川から浦戸湾に流れ込み、土佐湾にまで広がっていった。風光明媚で漁業が盛んだった浦戸湾の魚は死に、茶褐色の海へと変わっていった。

一方、県は1960年代、工業用地として浦戸湾の埋め立てを進める。これに異を唱える形で作られた市民組織が「浦戸湾を守る会」だ。高知パルプによる汚染問題の解決に向けても同会が前面に出て、県や高知市、高知パルプに改善を求めた。100回以上の署名や陳情に対し、県や市は「因果関係の証明ができない」と言うばかり。合法的な手段を尽くした後、会長の山崎圭次さんらが刑事罰覚悟で実行したのが生コンの投入だった。念入りに計画し、最も市民に影響が及ばない場所を選んで排水管をせき止めた。

実力行使が市民に支持され、県のスタンスを変える

事件が日本の公害史上に特筆されるのは、この実力行使が高知市民に支持されたこと。そして公害がなくなったことだ。

江ノ口川は高知市街を貫く。高知市民のほとんどが臭気をたたえた褐色の水を日常的に見続け、汚染のひどさを知っていた。体調悪化をはじめ、電気製品の故障、地価低下など、直接的な被害を受ける人も少なくなかった。事件の直後から、山崎会長の元には市民から「よくやった」という電話が次々とかかってきたという。

実力行使に対する市民の支持は県のスタンスを変えさせた。排水基準を審査する県の水質審議会に、県は初めて住民代表2人を入れる。結果、150ppmという極めて厳しい排水基準が県条例となった。排水処理用地を確保するため高知パルプは工場移転を図ろうとするが、反対運動で頓挫。事件から1年後の1972年5月に高知パルプは工場を閉鎖し、廃業する。江ノ口川と浦戸湾は目に見えてきれいになった。

27回に及ぶ公判は、まるで「公害学校」のようだった

事件から6カ月後、検察は山崎会長と事務局長を威力業務妨害罪で起訴する。72年2月に高知地裁で始まった公判は、公害問題を真正面に据えた。特別弁護人となったのは東大助手の宇井純さん。ほか被告側証人として東工大助手の近藤(中西)準子さん、大阪市立大助教授の宮本憲一さん、東京都公害局規制部長の田尻宗昭さんらそうそうたる研究者が出席、被告たちを弁護した。被告を応援しようと市民は「よみがえれ 浦戸湾」というスライド映画を製作、県内を巡回した。

裁判の焦点は山崎会長らの行為が環境権に基づく「正当防衛」に当たるか否かだった。判決は「急迫性は認められない」という論理で正当防衛を否定、山崎会長と事務局長に罰金5万円を言い渡す。ところが判決理由はむしろ高知パルプと行政を指弾した。「公害問題の現実からみて、公害防止に誠意を示し、これを防止することが企業の重大な責務というべきで、本件の発生については高知パルプ側にもこれを誘発した責任があるといわなければならない」と会社側の責任を指摘。続けて「公害問題を解決する役割は、第一次的に政治、行政が担うべきで、住民の意向を吸収して的確に行政に反映さすべきだ」として行政をも指弾したのだ。

後に宮本憲一さんはこう書いている。「単なる威力業務妨害事件の裁判であれば被告も実行を認めており2、3回の裁判で終わるが、公判が27回に及び、全国から著名な公害学者が被告側証人として集まり証言した。それはまるで公害学校のようで、裁判を利用して公害を追求する場となった。この裁判は高知パルプ公害裁判と言ってよい。四大公害裁判にこの裁判を含めて、五大公害裁判とするべきだ」(『戦後日本公害史論』より)

舞台化を通じて頭に浮かんだPFASと沖縄

・演劇集団「燐光群」10月31日〜11月9日まで東京公演

半世紀以上を経たこの事件を舞台化したのが、演劇集団「燐光群(りんこうぐん)」を率いる劇作家兼演出家の坂手洋二さんだ。作・演出を坂手さんが担い、10月31日〜11月9日まで東京・世田谷区の「劇」小劇場、11月14~16日に岡山市の岡山芸術創造劇場ハレノワ、11月19、20日に高知市の高知県民文化ホール、11月22〜24日に大阪市の一心寺シアター倶楽で上演する。

燐光群は1982年の創立。国内ばかりではなく海外16カ国でも公演を重ねる、日本の代表的演劇集団の一つだ。

坂手さんは、この事件を調べるうちに「水と、実力行使について考えを深めた」と話す。出身地の岡山では今、吉備中央町の浄水場で、PFAS(有機フッ素化合物)の数値が異常に高いことが問題となっている。坂手さんが言う。 「生コン事件当時から現代まで、行政や企業は水にまつわる汚染を繰り返しています。最初は高知のことだけを舞台化するつもりでしたが、現代のことも少し入れなければいけないかなと考えています」

「実力行使」という語感から「沖縄の米軍北部訓練場で米軍車両を止めた昆虫学者の宮城秋乃さん」のことが頭に浮かんだとも坂手さんは言う。

同訓練場のうち4000ヘクタールは日本に返還された(ほとんどが「やんばる国立公園」に編入)が、宮城さんはそこに大量の廃棄物が残されていることを発見。原状回復をしない米軍に廃棄物を運んだり、車両の出入りを妨げたりする実力行使を繰り返していた。その宮城さんに、那覇地裁は2025年3月、有罪(猶予刑)を申し渡している。

「座り込んで(警察に)ごぼう抜きされることにどんな意味があるんだ、予定調和ではないか、と宮城さんは指摘しています。表現行為としての反対運動の限界です。表現だけでは補完物にされてしまうということです。そこら辺のところを生コン事件から見直していけるように思います」(坂手さん)

環境を取り戻した浦戸湾は、閉鎖性の強い小湾でありながら、生物多様性の豊かな海として名高い。高知パルプの廃液によって大きく減少した魚種は、2004年以降、187種まで回復したことが確認されている。全長1メートルを超える日本の汽水域最大級の魚で、絶滅が危惧されるアカメもたくさんいる。その幼魚を育む海草の一種で、稚魚や甲殻類の「ゆりかご」とも形容されるコアマモも増えている。

50年以上前の地方都市で、市民はどうやって公害を止めたのか――。演劇を通じて、全国的には知名度の低い知られざる物語に込められたメッセージを知ってほしい。

依光 隆明(よりみつ・たかあき)

高知新聞、朝日新聞記者を経てフリー。高知市在住。環境にかかわる問題や災害報道、不正融資など社会の出来事を幅広く取材してきた。2023年末、ローカルニュースサイトを立ち上げた。 https://newskochi.net/