困難を抱える中高生のデジタル教育やキャリア支援を行う認定NPO法人CLACK(大阪市)が2025年9月、新たに株式会社CLACK(東京都渋谷区)を設立した。2018年の立ち上げ以来、デジタルスキルの習得を通じて中高生の「選択肢」を作ってきた同団体は、AI時代の新たな就労支援に向けて事業領域を拡大する。これまで、あえて踏み込んでこなかった「就労の出口」までを一貫してサポートするためだ。

背景には、AI技術の進展による雇用環境の激変への強い危機感と、社会課題の解決スピードを加速させるための戦略がある。それぞれの法人の強みを生かして「100倍のインパクト」を目指すという平井大輝氏(認定NPO法人CLACK理事長、株式会社CLACK代表取締役)に、新たに挑む就労支援の未来について話を聞いた。

立ち上げから7年、デジタル教育で500人以上に「選択肢」

――はじめに、NPO法人CLACKの創業経緯とこれまでの歩みについて教えてください。

原体験は、中学生の時に、親の離婚と実家の飲食店倒産が重なって貧困状態となったことです。厳しい経済状況の中、高校の頃にはパソコンを使ってお金を稼ぐ経験をして。大学進学後は、学費免除や給付型奨学金を頼って生活基盤をつくりましたが、一方で「自分と同じような境遇の子どもにできることをしたい」と考えて、ひとり親家庭の子どもたちに学習支援を行うNPOで3年間活動しました。

そこで感じたのは、5教科の勉強以外の手段、例えばITやデジタルのスキルを身につけることが、自分の人生を切りひらく強力なツールになるのではないかということです。こうしたIT・キャリア教育を無料で届けたいという思いから、2018年にCLACKを立ち上げました。

――平井さん自身の体験や思いから、CLACKがスタートしたのですね。

当初は任意団体として、大学を休学して活動を始めました。プログラミングができるわけではなかったので、自分自身も学びながら高校生に教えるという手探りのスタートでした。

その後、クラウドファンディングで資金を集めたり、多くのエンジニアや企業を巻き込んだりしながら活動を拡大し、2020年のコロナ禍ではオンラインでの支援に切り替え、パソコンやWi-Fiがない子どもたちに機材を配布する活動も行いました。現在はオンラインと対面のハイブリッドモデルで、東京にも拠点を広げています。これまで累計で500人以上の子ども・若者にIT・デジタルの教育を提供してきました。

――CLACKの活動は、困難を抱える若者が対象とのことですが、どのような子どもたちが参加しているのでしょうか?

私たちは「困難を抱える中高生」を主な対象としており、経済的に困窮している子どもや、不登校、発達障がいの特性などによって将来的にも困難が連鎖する可能性のある子どもたちが参加しています。オンラインでの支援も行っていますが、こうした背景を持つ子どもたちのモチベーションを維持し、最初の関係性を築く上では、対面での関わりが特に重要だと感じています。だからこそ、私たちはハイブリッドモデルにこだわり、一人ひとりと向き合うことを大切にしています。

AI時代の就労支援への危機感

――今回、NPOに加えて株式会社を設立した背景には、どのような課題意識があったのでしょうか?

大きなきっかけは、ChatGPTの登場に象徴されるAI技術の急速な進展です。これまで私たちが教えてきたプログラミングなどのIT職種は、将来的に仕事が減っていく可能性が高まっています。一方で、IT業界を目指す若者は年々増え続けており、ここに大きなミスマッチが生まれていると感じました。これからの時代、デジタルスキルは読み書きそろばんに近い基礎教養になります。その上で、「IT×〇〇」という掛け算の領域や、新たな就労の選択肢を能動的に作っていく必要性を強く感じたのです。

もう一つのきっかけは、子ども支援と就労支援の間に「抜け」があるという課題です。18歳までの子どもたちを支えるNPOは数多くありますが、支援が終わった後、実際に彼らが社会に出て自立し、自分の力で食べていくための「出口」を作る部分が足りていません。この分断された支援をつなぎ、一貫したサポートを提供するために、NPOと株式会社の両方を設立するという決断に至りました。

――株式会社として新サービス「ジョブトランジット」を打ち出されました。中高生を直接の対象としていたこれまでと違って、彼ら・彼女らの親でもあるシングルマザー向けの就労支援ですね。

まずは、「今」仕事を求めているのに実現できていないシングルマザーにアプローチすることで、その子どもたちが育つ環境を改善したいと思っています。すぐに仕事が必要な層から機会を提供していくことが、事業性と社会的インパクトを両立させやすく、新たな就労の選択肢づくりにつながると考えたからです。

高校生年代の就労支援は重要ですが、就学支援制度によって大学に進学する層も増えている今、高校生向けの仕事の選択肢をビジネスとしてつくっていくのは非常に難易度が高いです。一方で、多くのシングルマザーは目の前で仕事に困っていて、それが子どもの選択肢を狭める原因にもつながっていると考えました。

――シングルマザーのどういった課題にアプローチしようとしているのでしょうか。

ひとり親家庭の保護者の方から多くの相談を受ける中で感じた最大の課題は、圧倒的に時間がないことです。

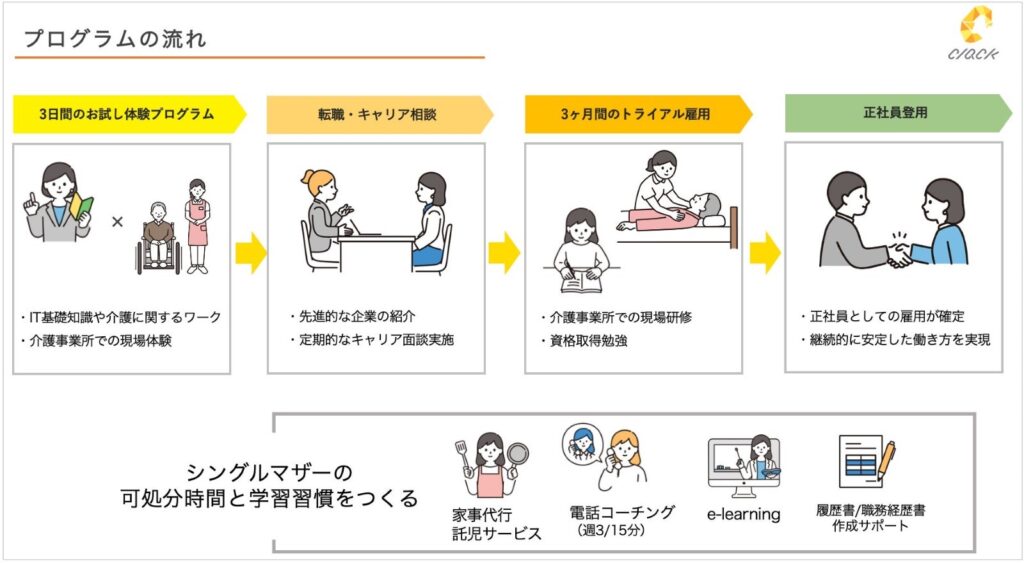

そこで「ジョブトランジット」では、まず家事代行や子どもの一時預かりといったサービスを提供し、ご自身の時間を作り出すところからサポートします。その上で、履歴書の作成支援や職場体験などを通じて就職活動を後押しし、最終的に私たちが構築した就労先のネットワークに接続。就職するまでのプロセス全体に伴走します。

やれない理由が多すぎるのなら、それを全て取り除ける仕組みを作ればいい、という発想がサービスの原点です。

シングルマザーの就労を多方面に価値化

――NPOと株式会社、2つの法人格について、どのような役割分担を考えていますか?

NPOでは、子どもたちの進路の選択肢を狭めないために、特定の企業への就職をあっせんするようなことは意図的に避けてきました。しかし、シングルマザーの方々からは「教育訓練だけでなく、具体的な企業を紹介してほしい」という声が非常に多かったのです。

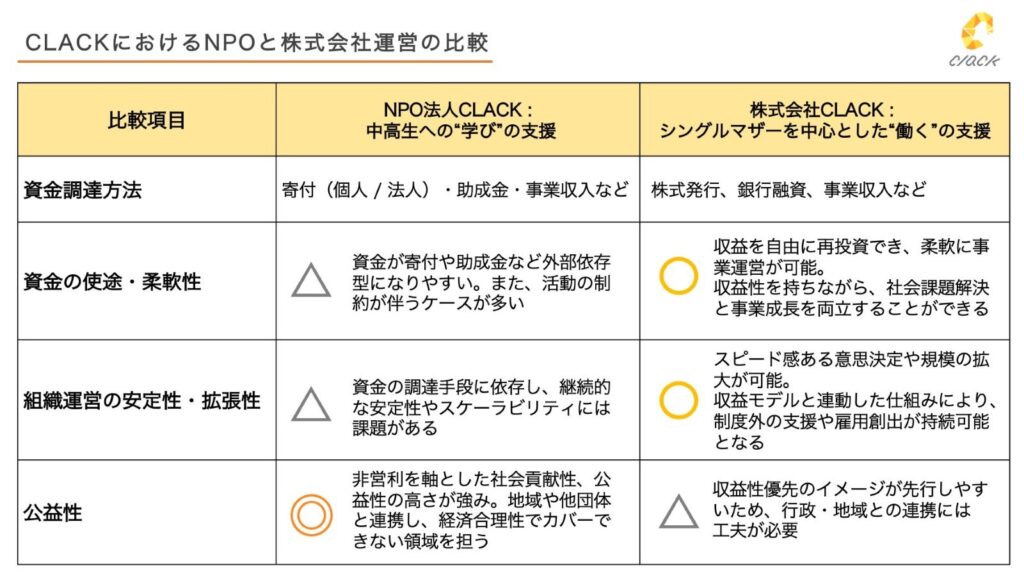

そこで、中高生への教育の部分はこれまで通りNPOが担い、シングルマザーへの教育と人材紹介という形で実際の仕事につなげる部分は株式会社が担う、という明確な役割分担をすることにしました。就労支援はシングルマザー向けに開始しますが、ゆくゆくは、株式会社側で関係構築した就労先を、NPOで育った子どもたちの未来の選択肢として提供できるような相乗効果も生み出していきたいと考えています。

――ジョブトランジットはどのようにマネタイズしていくのでしょうか?受け入れ企業側のメリットについても教えてください。

主な収益源は、人材紹介のマッチングが成功した際の成功報酬です。

将来的には、自治体と連携し、シングルマザーが就職することで削減できた社会保障費の一部を財源とする「ペイ・フォー・サクセス(PFS)」型の事業受託も展開していきたいです。

当面は、福祉領域に絞って就労支援を行う予定です。福祉というと待遇が悪いというイメージが根強いかもしれませんが、人手不足だからこそDXを進めて働き方・待遇の改善を進めている事業所もあります。しかしシングルマザーは時間が無いし情報にも触れられていない。この橋渡しをすることで、「長く働き続けられる」という双方にとって最大のメリットを生めるはずです。

「100倍のインパクト」を目指す

――それぞれの法人格で「100倍のインパクトを目指す」とのことですが、具体的にはどのような未来を描いていますか?

NPOは、「儲かる」・「儲からない」に関わらず、社会にとって必要な課題に取り組むことができます。目の前の子どもたちや、社会課題解決に集中できる。そして現場での実践に基づいた政策提言などを通じて、制度そのものを変えていくような大きなインパクトも目指します。

一方、株式会社は、持続可能なビジネスモデルを構築し、事業を成長させることでインパクトを拡大していきます。今後は福祉だけでなく医療や製造業など、他のエッセンシャルワークにも選択肢を広げていきたいです。将来的には、非大卒の若者や障がいのある子を持つ親など、より広い層を対象に、2030年代までに年間2万人、2024年までには累計で20万人の雇用を生み出し、他社の追従も狙って約1兆円規模の市場を創出することが目標です。

こうした役割分担を明確にすることで、それぞれが既存の延長線上ではない、非連続な成長、つまり『100倍のインパクト』を目指せるようになると考えています。社会課題が増えるスピードに、支援の拡大が追いついていない。だからこそ、私たちは10倍ではなく100倍を目指す必要があるのです。

――最後に、平井さんが考えるサステナブルな社会についてお聞かせください。

サステナブルな社会の実現には、一部の人が大きな努力をするよりも、数億人の人が少しずつでも「自分の身の回り以上のこと」に関心を持ち、良いアクションを起こすことが大切だと考えています。

特に、社会に大きな影響力を持つリーダー層には、「自分の利益だけを追い求めるのはダサい」「恵まれた時代に生まれたのに、次の世代に悪化した社会を渡していいのか」という価値観が広がってほしい。そうした文化が醸成されれば、社会のリソース配分はおのずと変わっていくはずです。

私自身、60歳、70歳になった時に、若い世代から「なんでこんな社会にしたんだ」と責められて何も言えなくなるような大人にはなりたくない。その思いが、今の活動の原動力になっています。

横田 伸治(よこた・しんじ)

サステナブル・ブランド ジャパン編集局 デスク・記者

東京都練馬区出身。毎日新聞社記者、認定NPO法人カタリバ職員を経て、現職。 関心領域は子どもの権利、若者の居場所づくり・社会参画、まちづくりなど。