スタートして1年も経たないトランプ政権に、世界は大きく揺さぶられ続けている。

一方的な関税政策だけでなく、人権や言論の自由にも憂慮すべき事態が起きている。中でも地球規模の悪影響が懸念されるのがエネルギーに関する法律だ。皮肉なことに“一つの美しい法案”と名付けられ、7月4日(アメリカの独立記念日)に成立した。

本稿では、この法案と温暖化との関係などを整理する。

強権をふるう為政者が誇る“美しい法案”

アメリカ政府、ホワイトハウスのWEBサイトをチェックすると、“The One Big Beautiful Bill”と冠したページに簡単にたどり着く。WEBの動画では、 “一般の国民”が次々と登場しこの法律と現大統領を称賛するという仕掛けである。ホワイトハウス内で撮影されたものとみられる。

The One Big Beautiful Billは、法案名を略してOBBBか、または法律化されてActとなりOBBBA とも呼ばれる。税制の改革や歳出削減などを含む大きな制度変更を進めるものである。

大きな柱は、第1次トランプ政権で行われた減税措置の延長である。その財源確保のために、再生可能エネルギー投資への減税を大幅に減らしたり、社会保険の適用変更を行ったりしている。前述のWEBサイトには、エネルギー(ここでは、「エネルギーによる支配」とある)以外に、国防や家族対策などの写真が並んでいる。

減税の延長で大きなメリットがあるのは主として高所得者層で、すでに個人所得税の引き下げや相続税の緩和などの恩恵を受けている。一方、Medicaid(低所得者向けの医療保険)や食糧支援プログラムの減額や適用厳格化は、収入の低い者への経済的打撃となる。金持ち優遇との批判はここから来る。

また、大きな削減ターゲットとなった温暖化防止策は前バイデン政権の目玉であった。この“美しい法案”はそれをことごとくつぶし、代わりに石油や石炭などの化石燃料を復活させようとしている。

CO2排出量の増大が必至のその内容

バイデン政権の脱炭素のための減税策は、広範囲かつ巨額であり、その法律的支えがIRA(Inflation Reduction Act:インフレ抑制法)であった。目標は2030年のCO2排出量40%削減で、グリーン水素や再生エネ発電施設建設に関する減税やEV導入などへの支援が行われていた。総額数十兆円規模ともされ、その結果、空前の太陽光発電ブームを招くなど、大きな効果が現れ始めていた。そこへ、“反再生エネ”論者が最高権力者としてカムバックしたのであった。

構図は、バイデン政権VS. トランプ政権、IRA対OBBBAであり、脱炭素政策の180度転換の様相を呈している。ホワイトハウスのWEBサイトには、この法案でやること、やらないことが列挙されている。一部をここに書き出しておく。

・信頼性の低いグリーンエネルギーへ、納税者の負担での補助を止める

・高価な電気自動車の家庭への購入強制を止める

・戦略石油備蓄を補充

などだ。

また、「数十億ドル規模のグリーン企業福祉を廃止する」のように、再生エネへの補助について、脱炭素を進める企業への“福祉”としたり、(前政権の政策が)過激な気候活動家を宥(なだ)めるためと揶揄(やゆ)したりしている。EV支援の停止に関しては、イーロンマスク氏が現政権と喧嘩(けんか)別れした原因となった。

この温暖化防止政策の大転換が、どんな具体的な影響を及ぼすのか、研究機関の予測を見てみよう。

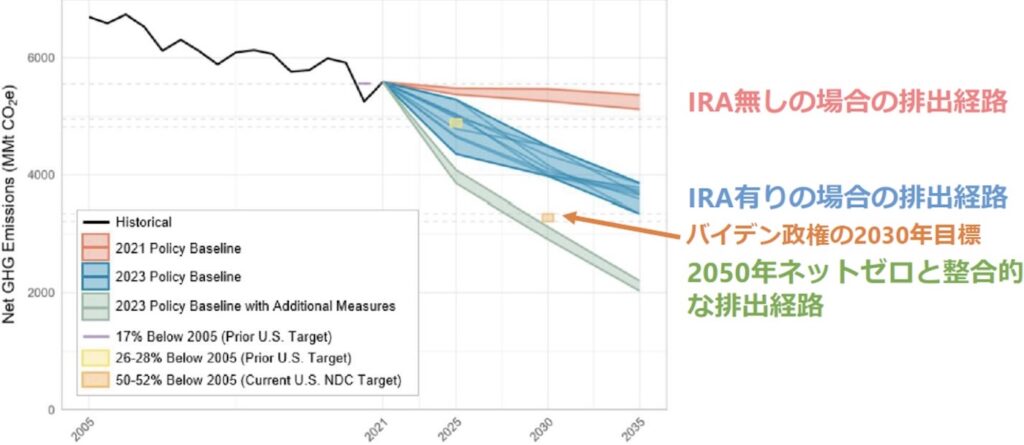

上のグラフ(元データは米国務省「第5回隔年報告書への補足文書」(2023年)の図)とコメントは、アメリカ国務省によるGHG(温暖化ガス)の推移と今後の予測を基に、電力中央研究所が分析、解説したものである。

それによると、IRAがそのまま続いた場合、アメリカの排出量(実績:黒線)は、大きく下がって(青い網掛け)、2005年比で33~41%減と、2030年の目標に近づく可能性があったことを示している。

一方で、IRAが廃止されると、排出量はほぼ横ばい(赤い網掛け)となり、脱炭素の道筋から大きく離れることになる。

アメリカは、中国に次いで世界第2のGHG排出国であり、世界のおよそ14%を占めている。この排出大国が削減に後ろ向きでは、温暖化への悪影響は避けられないであろう。また、IRAで一時期はアメリカが脱炭素での主導権を握ったかに見えたが、“美しい法案”はこの分野での中国の覇権に寄与することになる。

目の前の些末(さまつ)な利益にとらわれて大事を招いてしまうのは、愚かな為政者の常である。しかし、地球規模の危機に当たっては、その被害を受けるのは一般の市民である。かつて、そして今も頻繁(ひんぱん)に政治家などが語る、「美しい」という言葉に惑わされないよう、私たちは常日頃からのチェックが欠かせない。

北村 和也(きたむら・かずや)

日本再生可能エネルギー総合研究所代表、日本再生エネリンク代表取締役、埼玉大学社会変革研究センター・脱炭素推進部門 客員教授

民放テレビ局で報道取材、環境関連番組などを制作した後、1998年にドイツに留学。帰国後、バイオマス関係のベンチャービジネスなどに携わる。2011年に日本再生可能エネルギー総合研究所、2013年に日本再生エネリンクを設立。2019年、地域活性エネルギーリンク協議会の代表理事に就任。エネルギージャーナリストとして講演や執筆、エネルギー関係のテレビ番組の構成、制作を手がけ、再生エネ普及のための情報収集と発信を行う。また再生エネや脱炭素化に関する民間企業へのコンサルティングや自治体のアドバイザーとなるほか、地域や自治体新電力の設立や事業支援など地域活性化のサポートを行う。