カルビーのポテトチップスが2025年9月、発売から50周年を迎えた。半世紀にわたり親しまれてきたスナックは、その生産体制においても挑戦と進化を続けている。同年1月、創業の地、広島に新設された「せとうち広島工場」は、環境負荷の最小化と生産効率の最大化を両立する、同社の“最新鋭マザー工場”だ。

工場の環境性能を高める柱は、カルビーならではの「ジャガイモを使い尽くすエネルギーシステム」にある。その知られざる仕組みと目的について、カルビー執行役員で次世代生産プロジェクト本部長の大野憲一氏と、同プロジェクトの中心メンバーである沖本和幸氏に話を聞いた。

「未利用資源を活用する」創業の精神受け継ぐ

カルビーは1949年の創業以来、「未利用資源を有効活用し、自然のおいしさを丸ごと生かす」精神を貫く。1975年にポテトチップス市場に参入したのも、当時、ジャガイモの多くがでんぷんや飼料に回され、加工品としての価値が低かったことに着目してのことだった。

その歴史を振り返り、沖本氏は「年に1回のジャガイモ収穫を、365日の消費につなげるために、さまざまな工夫を重ねてきたと聞いています」と語る。

そうした創業以来の知見と実践は、『人と地球の笑顔をつくりだす、未来を形にする工場』をコンセプトとする、最新鋭のせとうち広島工場にも脈々と受け継がれる。その最大の特徴で、カルビーの精神を象徴する仕組みが、「ジャガイモを使い尽くすエネルギーシステム」であり、沖本氏は設計段階からこの仕組みの開発に携わる一人だ。

「ジャガイモを使い尽くすエネルギーシステム」とは…

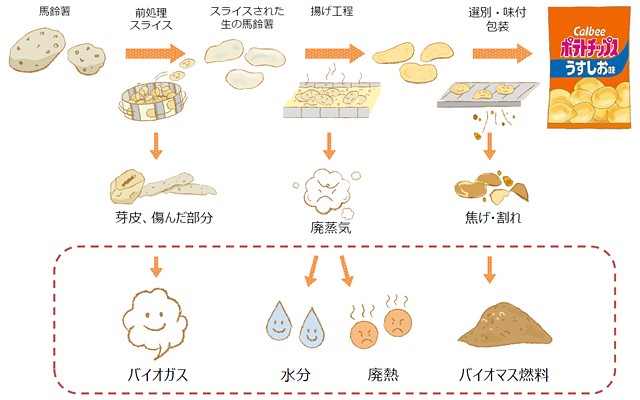

せとうち広島工場の「ジャガイモを使い尽くすエネルギーシステム」とは、大まかに言うと、工場で使用するジャガイモを効率よく製品にするだけでなく、余すことなくエネルギーに転換し、省エネと脱炭素化、廃棄物削減に寄与する仕組みを指す。

これをさらに詳しく、沖本氏に説明してもらった。それによると、ジャガイモはスライス工程に入る前に、芽や皮、傷んでいる部分などが取り除かれるが、従来の工場ではそれらは産業廃棄物として業者に引き取られ、肥料や飼料などに使われていた。しかし、新工場では、こうしたジャガイモ残渣(さ)をメタン発酵させることによってバイオガスに転換する。

通常バイオガスは発電に使われるが、ここカルビーの新工場では、違う使い道を選択した。それは、「バイオガスを燃焼して蒸気を生成し、この蒸気の力を借りて、ジャガイモをフライする」というもの。つまり、ジャガイモ自身から生まれたエネルギーでジャガイモを揚げる※──という“循環”を、「現段階ではまだ一部」(沖本氏)とはいえ、実現している。

※ここでのバイオガスから生成した蒸気は現状、ポテトチップス以外のジャガイモ製品のフライなどに使用している

そうしたジャガイモという素材から出るエネルギーの循環の積み重ねこそが、同社の新エネルギーシステムであり、その全体像を表すのが次の図だ。

図の中央には「廃蒸気」という聞き慣れない言葉が登場する。これについて沖本氏は、ジャガイモの約8割は水分であり、ポテトチップスを揚げる際には大量の水蒸気が発生することを前提として解説しながら、カルビーでは従来の工場でもこの水蒸気を「凝縮水」として回収してきたものの、それを活用するところまではいっていなかった、と説明。

新工場ではその回収率を高めると同時に、蒸気から生まれる水と廃熱も有効活用する。水はジャガイモの洗浄などに、廃熱は工場内の空調の熱源などに利用する仕組みを整えたという。

つまり、本来なら大気中に放出されてしまうジャガイモ由来の蒸気を「廃蒸気」と捉え、「水」と「熱」の両面で再活用しているのだ。

沖本氏によれば、ここまでが新工場ですでに実装されているシステムになる。図の右端で示されている、製造過程で焦げたり、割れたりしてしまったポテトチップスを回収し、バイオマス燃料として活用する工程については、全体のエネルギーの最適化を図りつつ、2030年までに導入する計画だ。

温室効果ガスと廃棄物は50%、水の使用量は30%削減へ

ではなぜカルビーは、まさにカルビーらしい、ジャガイモを余すことなく使い尽くすエネルギーシステムを新マザー工場に採り入れたのか──。同社執行役員で次世代生産プロジェクト本部長の大野憲一氏は、その狙いを「エネルギーのロス回収と廃棄物のエネルギー転換、水の再利用の3つが柱だ」と語る。

中でも「水の再利用」を重視する背景には、同工場が広島港に面した広大な埋立地に位置し、工業用水や井戸水が使えないため、上水道に頼らざるを得ない、という立地条件がある。1986年から稼働してきた広島西工場の老朽化に伴い、物流や雇用の観点から移転先を模索する中でこの地に決まったが、「水の不利」を克服することは大きな課題だったという。

2020年5月に広島県との立地協定を結び、2023年4月に着工。この間、「次世代生産プロジェクト」を立ち上げ、「中長期的な成長戦略の中核を担う最新鋭のマザー工場」としての取り組みを検討する過程で、建設パートナーの竹中工務店からの提案が後押しとなり、国内の食品工場では未到の「ジャガイモを使い尽くすエネルギーシステム」は実現した。

同システムを活用することで、新工場は旧広島西工場と比べ(2019年3月期実績比)、温室効果ガス排出量と廃棄物排出量を共に50%、水の総使用量は30%削減を目指す。電力については再エネ由来のCO2フリー電力を調達し、再エネ100%を達成している。

DXも国内最先端、生産能力は旧工場の1.6倍に向上か

せとうち広島工場はまた、ジャガイモの傷んだ部分を取り除く前処理の自動化や、製造ラインの遠隔監視、ロボットによる製品の自動搬送など、DXを活用した取り組みでも国内の食品工場をリードする。これにより、従業員数は旧広島西工場と同じ約280人のまま、年間の生産能力は約280億円と、旧工場の約1.6倍に向上する見込みだ。

同社グループは、2025年度に向けたグループの成長戦略「Change 2025」の中で、国内コア事業における次世代型工場の基盤構築を掲げる。2029年には、関東エリアに国内最大級の新工場(茨城県下妻市)も稼働予定だ。

カルビーならではのジャガイモを余すことなく使うシステムを追求していく可能性について、大野氏は、「脱炭素を具現化する当社の基幹要素であり、実証を重ねながら既存工場にも応用していきたい」と先を見据える。ジャガイモに限らず、「製造工程で発生するものを廃棄物ではなく、副産物として価値あるものにしていく」姿勢だ。

フードロスといった言葉のない時代から、未利用資源を有効活用することで成長を遂げてきたカルビーの、さらなる挑戦は続く。

廣末 智子(ひろすえ・ともこ)

地方紙の記者として21年間、地域の生活に根差した取材活動を行う。2011年に退職し、フリーを経て、2022年から2025年までサステナブル・ブランド ジャパン編集局でデスク兼記者を務めた。