Sponsored by 三井化学株式会社

カーボンニュートラルやサーキュラーエコノミーに向かう時代、企業にとって環境対応は単なるコストではなく、新しい市場やブランド価値の源泉になり得る。そうした最前線の知見の紹介に加え、サステナビリティに関する双方コミュニケーションを行う場として、三井化学とメンバーズがこのほど、「サステナビリティは『コスト』か『価値』か? 先進企業に学ぶ、環境価値創出と“改”プラスチックの実践」と題したイベントを東京都内で開催した。登壇したカシオ計算機と日本環境協会エコマーク事務局、花王、そして三井化学は、それぞれどのような実践を通して、コストと価値の間の “最適解” を見出そうとしているのか――。満員の会場で多くの共感を呼んだ、事例発表とクロストークの模様を報告する。

G-SHOCKに見る「共感を呼ぶブランディング」

#01 カシオ計算機 時計事業部 商品企画部 部長 齊藤慎司氏

カシオ計算機の齊藤慎司氏は、G-SHOCKの商品企画に一貫して携わってきた立場から、同社の時計事業におけるサステナビリティへの取り組みとその価値について語った。

「サステナビリティはまだ新しい価値であり、その価値を商品に付与するにはコストがかかる。企業として未経験の新たなコストだからこそ、それをどのようにコントロールしていくのか、知恵を絞って実践することが重要だ。環境に配慮した取り組みは、いつかやらなければならないことであり、コストを理由に対応しないのではなく、新しい価値の創造に向け、企画・開発・調達で改善していくべきだ」(齊藤氏)

こうした考えのもと、カシオ計算機では知恵を絞りながら、サステナビリティの取り組みを実践している。

具体的には、使用済みのプラスチックが適切に処理されず、環境へ流出してしまうプラスチックごみ問題への関心が世界的に高まっていることを受け、時計の梱包形態の大幅な見直しを実施。主原料にリサイクルペーパーや再生プラスチックを使用することで、石油由来のバージンプラスチックの使用量を削減。また、G-SHOCKの40周年記念モデルのパッケージには、リサイクルペーパーをパルプモールド成形した紙素材を使用し、環境配慮と特別感を両立させ、ブランドイメージを損なうことなくサステナビリティを高める工夫も凝らしている。

さらに、製品本体にもバイオマスプラスチックやリサイクル素材を取り入れ、環境負荷を抑えつつデザイン性にも優れた製品を続々開発。同社には1994年から、環境保護団体とのコラボによる「イルカ・クジラモデル」のG-SHOCKを販売し続けるなど、時計を通じて環境保全に取り組んできた歴史が根付いており、早期から環境問題に挑むことがG-SHOCKブランド価値の向上にもつながると考え、実践してきた経緯がある。こうした中で、バイオマスプラスチックなどへの素材転換についても目標を持ちながら、できるところから少しずつでもはじめ、継続させることを重視している。

そうした取り組みを紹介した上で、2020年以降の社会的要請の高まりを受け、社を挙げてサステナビリティを事業戦略に組み込み、従来のモノ志向からユーザー志向のライフスタイル提案型へと開発プロセスを転換したことを説明。本来の「ロングライフ思想」に基づく商品づくりと環境に配慮した高付加価値技術との両輪で、グリーンウォッシュとみなされない、共感を呼ぶブランディングを実現しているという。

またコストに関しては、バイオマス樹脂を使ったシンプルなG-SHOCKが、新たなユーザーの獲得につながっていることを例に、単に製造コストの増減だけでなく、ブランドの価値や市場の広がりも含めた「トータルで判断することが重要」という視点を示した。

エコマークは価値向上の確かなツールになる

#02 日本環境協会 エコマーク事務局 基準・認証課 課長 大澤亮氏

日本環境協会エコマーク事務局の大澤亮氏は、1989年に始まった国内唯一の「タイプI環境ラベル」であるエコマーク制度の現状と、企業のサステナビリティの実現に向けた同制度の活用の可能性を紹介した。

エコマークは、2025年9月現在、日用品や繊維、電子機器、文具、土木・建築、サービスなど78分野の約5万4千商品を認証。消費者の認知度は8割を超える。

大澤氏によると、全エコマーク製品の約7割が「資源循環」を主たる環境領域とし、その多くが、再生プラスチックを利用している。また、2019年に策定された政府の「プラスチック資源循環戦略」を受け、2023年からは、エコマークでも、マスバランス方式でバイオマス由来特性を割り当てたプラスチックの認定基準を導入。これにより、従来は限定的だったバイオマスプラスチックの利用を、より幅広い製品に拡大できる体制を整えた。

さらに、2025年4月にはケミカルリサイクルを行うプラントと製品を評価する新基準も始まり、循環経済に資する仕組みづくりが加速している。

欧州ではエコデザイン規則(ESPR)や、製品の環境性能の主張は科学的根拠に基づいて証明することを要求する「グリーン訴求指令案」などの規制強化が進む方向で、日本企業も対応が不可欠であることから、大澤氏は「今後は確かな裏付けを持つラベルの重要性が増す」と強調。実際、公共調達の基準への適合の証明や、Amazonのサステナブルな商品検索プログラム(Climate Pledge Friendlyプログラム)に採用されるなど、エコマークの活用の場面は広がっている。

「環境価値が企業価値に直結する時代において、エコマークは、自社のサステナブルな価値を社外に浸透させ、ブランド価値を向上させる確かなツールになる」(大澤氏)ことが期待されている。

「ごみネガティブ」の実現へ 花王が挑む戦略と課題

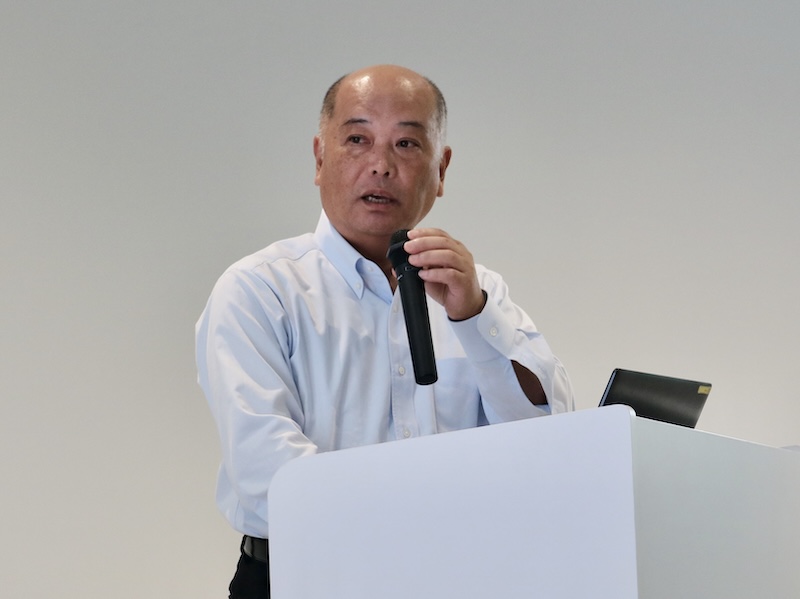

#03 花王 購買部門 特命統括補佐 矢野政志氏

花王の矢野政志氏は、包装資材などの調達を担う購買部門の立場から、プラスチック資源循環に向けた取り組みと課題を語った。

同社は、中期経営計画「K27」で「持続可能な社会に欠かせない企業になる」ことを掲げ、プラスチック容器包装については2050年までに、自社が使用する量を上回る量を再資源化する『ごみネガティブ』を実現するロードマップを描く。 この達成に向け、早くから詰め替え容器の普及や、製品のコンパクト化を促進。すでに洗剤・石鹸製品の85%以上が詰め替え可能で、使用後に潰しやすい「ecoペコボトル」や、詰め替えパウチを水平リサイクルする“パウチ to パウチ”の技術開発など、リサイクルイノベーションを重ねてきた。

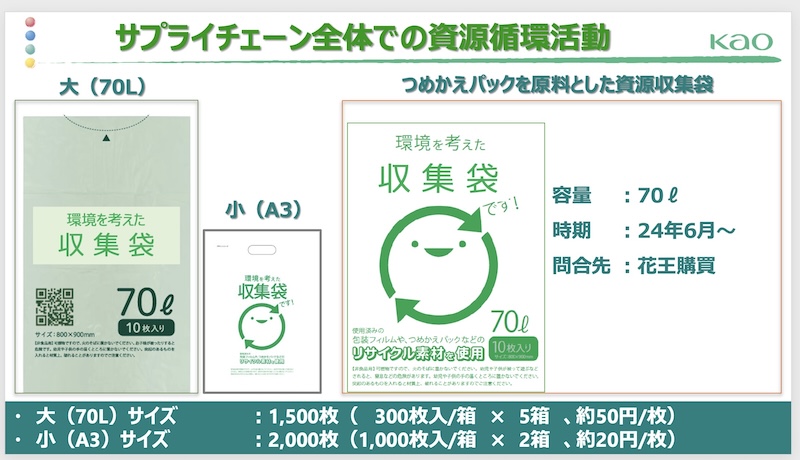

2024年には購買部の主導で、使用済みパックを原料とした「資源収集袋」を作り、サプライチェーン上の従業員やその家族に使ってもらう取り組みも進めている。今後、自治体の収集袋にも広げる方向だ。

一方で、矢野氏は、制度と実態の間に乖離があると指摘する。同社は「容器包装リサイクル法」に基づき、累計280億円以上の「再商品化委託料」を負担してきたが、現状では日用品容器に再利用できるリサイクル樹脂は存在しない。再生材利用の拡大には、食品衛生法に準拠する品質を確保しつつ、バージン材と同等の価格と性能を担保する必要があるが、専用設備などのコストを含め、「リサイクルにかかる費用の全てがブランドオーナーにのしかかる構造になっている」という。

その上で矢野氏は、資源循環を業界全体の課題と捉え、バリューチェーンの全メーカーや消費者も含めてコストを分担する制度設計の必要性を強調した。

「最終的には、リサイクルを実施していないブランドオーナーにも“プラスチック税”といった形で、同様の費用負担をお願いするのが望ましい。社会全体で『リサイクルをした方が得』という状況をつくっていくべきだ」(矢野氏)

バリューチェーンを挙げ、世界を「素」から変える

#04 三井化学 グリーンケミカル事業推進室 ビジネス・ディベロップメントグループリーダー 松永有理氏

三井化学は、「世界を素(もと)から変えていく」をキーメッセージに掲げ、素材そのものの低炭素化に挑む。その背景を松永有理氏は、日本のエネルギー起源のCO2排出量約10億トンのうち、約3億トンを産業部門が占め、その約7割が『素材産業』(鉄鋼、化学、紙、窯業土石、繊維)から出ており、「素材から見直すことが非常に大きなインパクトを生む」と説明。また、世界的にサステナビリティ情報開示の動きが本格化する中で、GHG(温室効果ガス)排出量においては、特にScope3の開示がテーマになっており、「素材そのものの低炭素化は、お客様のScope3カテゴリ1『購入した製品・サービス』(原料調達など)の削減にも大きく貢献する」と強調した。

具体的には、プラスチック原料となる石油由来ナフサの「大元を変えることが重要」と捉え、化学産業の心臓部であるナフサクラッカーに、廃食油などからつくられるバイオマスナフサ(バイオマス由来の炭化水素)や、廃プラスチックをケミカルリサイクルした熱分解油(廃プラ由来の炭化水素)を日本で先駆けて投入し、そこから製造されるあらゆる化学品やプラスチックをバイオマスやリサイクル由来にする取り組みを推進。

この大元の原料をバイオマスやリサイクル由来に置き換えるアプローチでつくられる化学品やプラスチックは、従来の石油由来品と全く同等の物性を保ちつつ、カーボンニュートラルとサーキュラーエコノミーの両方に貢献できることが大きな特長になっている。つまり、これまで機能や安全衛生などの面で、実用化が難しかった領域でも、バイオマスプラスチックやリサイクルプラスチックなど持続可能な素材への転換を行うことができるのだ。

また、同社は今回のイベントのテーマでもある『環境か、コストか。私たちの最適解は』と題した独自の消費者アンケートを実施しており、その結果、価格が高くても環境配慮型の製品を購入したい“エコバリュー派”が25%存在し、その6割強が「バイオマスプラやリサイクルプラを積極的に選びたい」と回答した。商品カテゴリーごとに価格受容性の差はあるが、環境価値に+αの付加価値を組み合わせることで、選択意向が高まる傾向がはっきりと示されたという。

重要なのは、製品の環境価値をいかに売り上げやブランドの価値向上につなげるかだ。松永氏はその一例として、100円ショップで展開した「ロングライフプロジェクト」を紹介。そのコンセプトは、ロングライフのプロダクトを作るということ。また、バイオマスプラスチックを採用することで消費することの罪悪感を払拭すると同時に、廃棄するときの罪悪感を訴求し、炭素の固定化された時間軸を拡張させること。そして長く使用することに喜びを持てるような普遍的なデザインと経年変化を楽しめる製品設計による消費行動の変化を期待したプロダクトに仕上げた。

「バイオマスプラスチックの選択にいかに物語性を持たせるか、小売り・デザイナー・製造メーカー・原料メーカーが横断的にディスカッションを重ねて、プロジェクトのコンセプトが出来上がった」(松永氏)と語るように、ストーリー化して発信することが消費者を動かす鍵となる。実際、同プロジェクトでは、モノを捨てる瞬間にCO2が発生するといったことをWEBサイトなどで伝え、そのストーリーを店頭POPでも消費者に伝える工夫が行われているという。

「サプライチェーンを挙げて素材を見直すとともに、買い手のリテラシー向上に向け、コミュニケーション投資の配分を変える。消費者を刺激しながらマーケットを醸成していくことが大切だ」(松永氏)

クロストーク 環境対応はコストか価値か “最適解”はどこに?

イベント後半は、メンバーズ執行役員の原裕氏の進行で、登壇者4人によるクロストークが行われた。環境対応を「コスト」とみるか、「価値」とみるか。その答えは扱う商材や事業環境によって異なるが、サーキュラーエコノミーの実現に向けた思いは共通している。以下に、各氏の印象的な発言をピックアップする。

| ・三井化学・松永氏 私たちの取り組みはこれまでの環境配慮素材の課題であった機能・品質・供給の点では課題をクリアできる。残る課題はコストだ。一方、バイオマスやリサイクルは分散型の資源でもあるのでコストがかかるもの。バリューチェーン全体を俯瞰(ふかん)しながら、コストを吸収あるいは転嫁する必要がある。その両面で考えると、日本でも22兆円使われている売り手のための広告販促コミュニケーション費用を、生活者のリテラシー向上に資するコミュニケーションに転換したり、環境配慮製品の製造コストに充当させたりして、マーケットを醸成していくアプローチも有効ではないか。日本でもサントリーさんのコミュニケーションが先駆的であると感じている。 ・花王・矢野氏 日用品は、コストが倍以上かかっても、製品価格を10円上げて良いかと言えば、消費者アンケートでも99%がNGという結果だ。コスト面では非常に厳しい中で、花王は「ごみゼロ」に向かって先陣を切り、一生懸命取り組んでいる。購買部門が主導するのは、どれだけの方が買ってくださるかという実体や、それにかかるコストを把握し、社内を説得できるからだ。 ・エコマーク事務局・大澤氏 コストでいうと、エコマーク認証にも費用がかかる。そのマークをいかに価値付けに生かせるかが重要だ。素材に目を向ければ、短期的にはコスト負担が避けられないかもしれないが、将来的には、人口減や外圧により資源が不足するリスクを踏まえ、今から再生材に着目をしていくことが欠かせないのではないか。 ・カシオ計算機・齊藤氏 サステナビリティに取り組むのは、「売れるから」ではなく、「やらなければ生き残れない。お客さまに相手にされない」から。商品企画で大切なのは、かかったコストに対して、お客さまがどこまでお金を払ってくれるのかを考えることであり、コストは企画次第でどうにでもなる。売れる売れないのラインを引き、売れるものをどう企画していくかが商品企画部の永遠のミッションだ。 |

司会を務めたメンバーズの原氏は最後、会場からの「サプライチェーン上の中小企業に、コストのかかる環境対応をどう求めるのか」という質問に対し、埼玉県蓮田市に工場を持つ中堅塗料メーカー「セイコーアドバンス」が、iPhoneの背面本体に使用される「環境に配慮したミッドナイトグリーンの塗料」を開発し、2019年にAppleのCEOティム・クック氏が視察に訪れた例を紹介。「その会社は大きなチャレンジをし、それを訴求したことでAppleの目に留まった。環境対応をコストとしてだけでなく、新たな挑戦のきっかけと捉えることが大事ではないか」と投げかけた。

世界を“素”から変え、市場を作り出していくために――。今、サプライチェーンを挙げてステークホルダーが手を携え、共創・連携によって、新たな価値を創出していく時が来ている。

廣末 智子(ひろすえ・ともこ)

地方紙の記者として21年間、地域の生活に根差した取材活動を行う。2011年に退職し、フリーを経て、2022年から2025年までサステナブル・ブランド ジャパン編集局でデスク兼記者を務めた。