8月27日の三菱商事の発表は、日本のエネルギー界隈(かいわい)に文字通り衝撃を与えた。すでに、マスコミ媒体などで多くの記事として報じられている。

書きぶりは、洋上風力発電の市場性への深い傷や地に落ちた三菱商事の信頼性、急がれる再入札と制度の改革を強く求めるものまで多面的で、影響の大きさを示している。

本稿では、撤退発表の日の2人の主要な関係者の声に象徴される、日本の、そして地域が抱える脱炭素化への重要な課題を整理する。

経産相と秋田県知事が示した、『強い憤り』の真意

武藤容治経産相は、説明に訪れた三菱商事の中西勝也社長に対し、「日本における洋上風力の導入に遅れをもたらし、大変遺憾だ」と厳しい言葉で応じた。

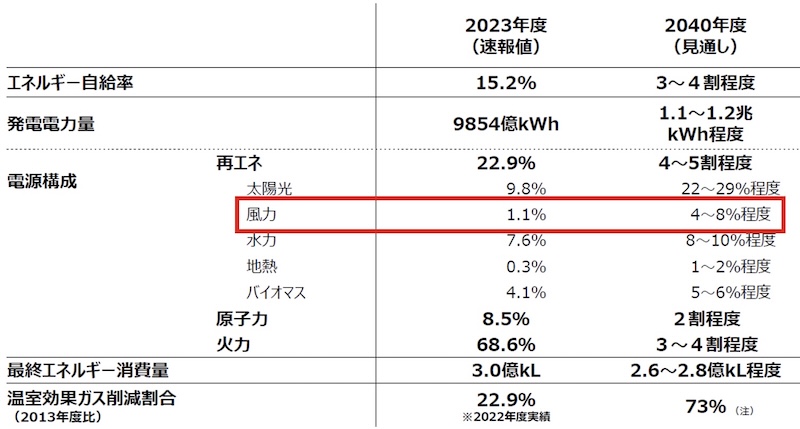

背景には、日本での再生可能エネルギー電源への強い需要に対する、現状での供給側の不確実性がある。今年2月に閣議決定されたばかりの第7次エネルギー基本計画(エネ基)における2040年時点での再生エネ電源の割合は、4割から5割となっている。しかし、筆者が過去にも取り上げたように、4割の達成さえ簡単ではなく、資源エネルギー庁内でも“ファンタジー”との声があるという。

大型再生エネ開発が地元の反対を受けるケースが増える中、環境破壊にはつながりにくい洋上風力発電はまさしくエネ基での切り札となっていた。その初回となる3つの案件(秋田県沖が2つと千葉県沖)への想定外の出来事である。『経産省に動揺が走った』との表現は決して大げさではない。

一方、武藤経産相が中西社長に相対したのと同日、秋田県の鈴木健太知事は、「極めて残念、かつ遺憾だ」と憤りを隠さず県庁で語った。

洋上風力は、人口減少による「消滅可能性自治体」を多く抱える秋田県が、次世代につなげる起爆剤のトップに掲げる大型プロジェクトである。それが突如として姿を消したのだ。

日本の脱炭素化に与える数字以上の『負の影響』

エネ基によると、2040年段階での風力発電の見通しは、全体需要の4~8%程度と主軸とはなっていない。しかし、現状からの伸びを考えると、太陽光発電がおよそ2倍をもくろむのに対して、風力は数倍以上と期待値が高いことが分かる。また、前述した再生エネ発電施設への地域の拒否反応は、むしろ大型の陸上風力が先であった。つまり、伸びしろの多くが洋上風力ということになる。

3つの案件の運転開始時期は、2028年から2030年頃とされていて、一つ前のエネ基、第6次エネルギー基本計画の見通しに直接影響する。そこには、すでに洋上風力が「再生可能エネルギー主力電源化の切り札」と明記されている。3カ所でトータルおよそ1.7GWの発電容量はそのシンボルとも言えた。

後続案件はFIP(市場連動型価格補助制度)が適用されるため、負のドミノ倒しの可能性が高いわけではないが、必要とされる巨額のファイナンスに当たる金融側を揺さぶる可能性はある。何より、落札から4年経っての撤退という、この時間ロスが大きい。

元々、日本の洋上風力は政府の対応の遅れから欧米から10年以上遅れていると言われていた。それがさらに遅滞するのである。

エネ基がファンタジーとされる理由には、リードタイムが20年にも及びかねない原発に2割も頼ることも挙げられる。2030年どころか、2040年でさえ確実ではなく、頼りは洋上風力であった。今回の撤退で、脱炭素電源導入の時間的なベースが崩れたと言ってよい。

もう一つ、『追加性』の観点から考えてほしい。

国際的な企業の集まりであるRE100は、新規の再生エネ電源を利用すること(=追加性)を参加企業に推奨している。単純なボリュームだけでなく、これから新たにつくられる電源に価値があるとされる。日本の追加性ある電源の、まさしく主力が洋上風力発電であった。

今後、節目となる2030年に向けて、追加性のある再生エネ電源の奪い合いが激化するのは必至であろう。それが難しいのであれば、日本への投資撤退や、日本企業の海外への脱出さえ視野に入る。

どうなるデータセンターの分散化と地域活性化

政府が洋上風力の役割として、具体的に挙げていた需要先にデータセンターがある。

データセンターがニュースで取り上げられない日は無く、政府の“一推し”の経済活性化策の一つとカウントされる。一方、都市への集中などが問題となっており、地方への分散化は必須ともされている。

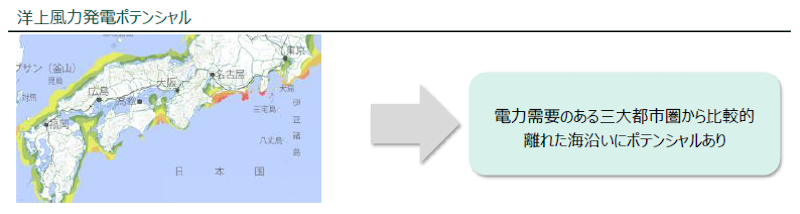

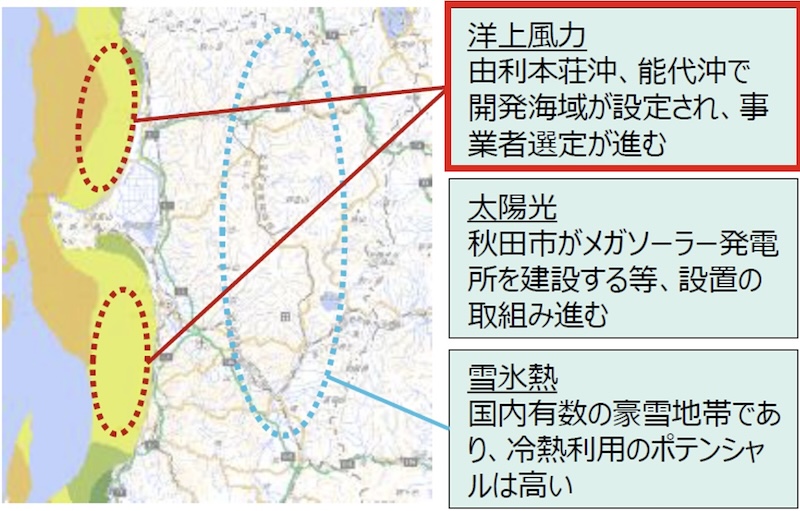

その解決策として、洋上風力がある。「ポテンシャルは、三大都市圏から離れた地域において高くなっている」とされ、そうした「再エネ賦存地」へのデータセンター誘致を推奨している。典型的な例が、今回、“被害”を受けた秋田県であった。

秋田では、県や秋田市の工業団地の再生エネ化を進め、下図のように、データセンターを誘致の大きなターゲットとしていた。洋上風力発電は、非常に裾野の広いプロジェクトで、建設、部品メーカーに限らず多くのステークホルダーが存在する。近年の事業では、地元を巻き込んだ協議会などの設置が必須で、計画段階から地元金融の秋田銀行や北都銀行、地域の風力発電事業者であるウエンティ・ジャパンが強く関与していた。

そこへ降って湧いた、撤退である。秋田県知事の怒りは、当然すぎる反応であろう。

地域の期待が大きかっただけ落胆も大きい。地域創生、地域基盤へのネガティブな影響は避けられない。

訪れつつある「危機」

あえて、日本の、そしてその基盤となる地域の脱炭素化に危機が訪れつつあると言っておく。需要側の企業や自治体、また供給に携わる小売電気事業者は、再生エネ電源の不足や高騰リスクも念頭に置いて行動せざるを得ないであろう。

政府のすべきことは、洋上風力発電計画の建て直しに限らない。決定されたエネ基の見直しを含め、再生エネを最大限確保する道筋を速やかに提示する必要がある。

北村 和也(きたむら・かずや)

日本再生可能エネルギー総合研究所代表、日本再生エネリンク代表取締役、埼玉大学社会変革研究センター・脱炭素推進部門 客員教授

民放テレビ局で報道取材、環境関連番組などを制作した後、1998年にドイツに留学。帰国後、バイオマス関係のベンチャービジネスなどに携わる。2011年に日本再生可能エネルギー総合研究所、2013年に日本再生エネリンクを設立。2019年、地域活性エネルギーリンク協議会の代表理事に就任。エネルギージャーナリストとして講演や執筆、エネルギー関係のテレビ番組の構成、制作を手がけ、再生エネ普及のための情報収集と発信を行う。また再生エネや脱炭素化に関する民間企業へのコンサルティングや自治体のアドバイザーとなるほか、地域や自治体新電力の設立や事業支援など地域活性化のサポートを行う。