チョコレートの原料、カカオ。その生産地ガーナでは、収穫後に大量に廃棄されるカカオの殻が環境や衛生上の問題を引き起こしている。この課題に対し、 アパレル事業などを通してアフリカ支援に取り組むNPO法人CLOUDYと三菱鉛筆が協業し、カカオの殻をアップサイクルした鉛筆「CHOCOPEN」を開発、販売を開始した。ごみを減らすだけでなく、ガーナに鉛筆製造工場を設置して現地雇用を生んだり、子どもたちへ鉛筆を届けたりする多面的な試みでもある。1本の鉛筆が持つストーリーが、ガーナの雇用と教育を支え、日本の消費者の行動を変える可能性も秘めている。

「これは、誰のゴミなのか?」

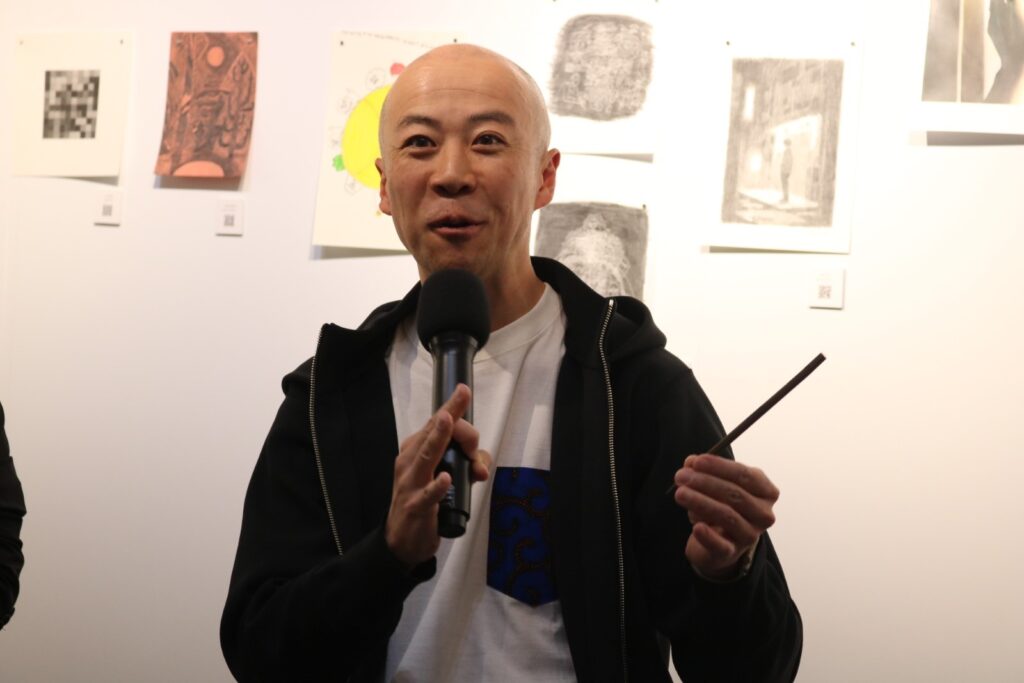

足元に大量のカカオの殻が敷き詰められたギャラリー。CHOCOPENのお披露目となったイベント「ゴミと鉛筆とアート展」の会場、UNKNOWN HARAJUKU(アンノン原宿、東京)だ。初日の2025年5月2日にはオープニングイベントが開催され、ジャーナリストの堀潤氏の司会のもと、三菱鉛筆の数原滋彦代表取締役社長とCLOUDYの銅冶勇人代表がプロジェクトに込める思いを語った。

普段の生活で、カカオの殻を目にすることはほとんどない。だが長くガーナで活動する銅冶氏によると、カカオの生産地であるガーナでは、その殻が日常的に道端に捨てられて放置され、深刻な問題を引き起こしているという。銅冶氏は、現地の状況を「そこら中にカカオのごみが溢れている。放置された殻は土壌の生態系を崩し、さらに、殻の周りには蚊が大量発生してしまうなど衛生面の問題もある」と語る。

さらに銅冶氏は、ガーナの子どもたちが「チョコレートを見たことも食べたこともない」という事実に衝撃を受け、「このゴミを生んでいるのは誰だろう? それは、チョコレートを消費している私たち自身ではないか」と考えるに至ったという。「『誰のゴミなのか』という問いから、消費と責任について見直す必要があると感じた」と銅冶氏は出発点を振り返る。

強みを生かした協業

この課題解決と、CLOUDYが取り組むガーナでの教育・雇用支援を結びつけるアイデアとして生まれたのがCHOCOPENだ。このプロジェクトは、三菱鉛筆とCLOUDYの強みを活かした協業によって成り立っている。

三菱鉛筆はガーナ現地で放置されているカカオの殻を回収し、工場でリサイクルして鉛筆に生まれ変わらせる重要なプロセスを担う。約3年間に渡って現地訪問を繰り返し、CLOUDYと連携してガーナに鉛筆の製造拠点を整備。長年培ってきた鉛筆製造のノウハウを持つ三菱鉛筆が、その技術と設備を現地に提供し、品質の高い鉛筆作りを支えている。

一方CLOUDYは、現地で雇用機会を得にくい人々を鉛筆工場で積極的に採用し、彼らの生活基盤の安定に貢献。さらに、CHOCOPENが1本売れるたびに、現地の子どもに鉛筆を1本届ける。鉛筆が売れ続ければ、環境課題の解決だけでなく、雇用創出と教育支援を同時に進められるスキームとなっている。

「夜中までプレゼン資料を準備したが、3分の1くらいしか説明しないうちに数原社長は『やろう』と即答してくれた。それだけ熱意に共感してくれたのだと思う」。銅冶氏は、数原氏にこのプロジェクトを直談判した時のことを振り返る。

ガーナに行ったことがなかったという数原氏は、「銅冶さんの思いを聞き、ガーナの現状を知ってショックを受けた」と言い、「多くの人がこの事実を知らないのではないか。この現状を少しでも知ってもらうために、メーカーとして何か『もの』を作って届けられないかと考えた」と即答の裏側を語る。「カカオごみの問題と、銅冶さんが取り組む教育の問題がつながった時、これはやらねばならないと強く感じた」と強調した。

一方、カカオの殻を鉛筆の軸材として活用するには、技術的なハードルがあった。数原氏は、「粉状にして固める際に強度が足りず、鉛筆の芯が折れやすい。また、品質が均一でないため、安定した製品にするのが難しかった」と説明する。

三菱鉛筆の技術チームは、現地に延べ10人以上が足を運び、CLOUDYの現地スタッフと共に試行錯誤を重ねた。数原氏は「『できない理由を考えるより、できる方法を見つけよう』というマインドになれたことが、CLOUDYさんと一緒にやって良かった点。三菱鉛筆としてもレベルアップできた」と語る。技術チームの奮闘によって、社内からも「不可能」と思われたカカオハスクの鉛筆軸への利用が実現したという。

「共に価値を創造し続けられる仕組み」が重要

このプロジェクトは、環境問題だけでなく、ガーナでの雇用創出にも寄与する。根幹にあるのは「単に物を送る支援ではなく、現地で雇用を生み、『支援する側』と『支援される側』を超えて共に価値を創造していくことが重要」(銅冶氏)という強いこだわりだ。数原氏も、「慈善事業として単発で終わらせるのはある意味簡単だが、それではサステナブルではない。関係者全員が価値を得続けられる仕組みを作ることが、ビジネス界にいる我々の使命」と強調。

継続することが、ガーナの教育を支えることにもつながる。以前からアフリカでの学校建設など教育事業も手掛けてきた銅冶氏は、「教育を受けられないことで、子どもたちの夢や選択肢は限られてしまう。思いのこもった鉛筆を届け、彼らの選択肢や夢を広げるきっかけを作りたい」と語る。文具メーカーとして教育分野と関係性が深い三菱鉛筆も「筆記具メーカーから、『表現革新カンパニー』に生まれ変わる」ことを目指しており、子ども一人ひとりの個性を表現するこのプロジェクトへの熱量は一致している。

数原氏は「このプロダクトがきちんと売れ、利益を生み出し、その利益によって次のプロジェクトにつながっていくような状態を目指したい」と今後の展開を語る。

1本の鉛筆のストーリーが行動を変えるきっかけに

「ゴミと鉛筆とアート展」会場には、30人の現代美術アーティストが「CHOCOPEN」を用いて制作したアート作品が展示されているほか、参加者が自由に絵や言葉を描ける壁面も設置されている。「手書きの温かさ」を感じながら、遠い国のごみ問題を「自分ごと」として捉え、企業の技術とNPOのコミュニティ、そして消費者の意識をつなぐ、新しい価値創造を体験できる空間だ。

1本の鉛筆に込められた多くのストーリーが、鉛筆を手に取った人自身の消費行動や社会との関わり方を問い直すきっかけとなり、より良い未来へのアクションにつながるかもしれない。銅冶氏は、「単なる文房具としてではなく、『誰かに伝えたくなる、プレゼントしたくなる鉛筆』として、手書きの文化と共にこの鉛筆の価値を広げていきたい。人間は誰しも、どこかで誰かのために動きたいと思っている。この鉛筆が、そのきっかけになれば嬉しい」と期待を込めた。

| イベント名:「ゴミと鉛筆とアート展」 ・開催期間:2025年5月11日(日)まで ・開催時間:11:00 ~ 19:00 ・会場:UNKNOWN HARAJUKU(アンノン原宿)内イベントスペース ・入場料:無料 |

横田 伸治(よこた・しんじ)

サステナブル・ブランド ジャパン編集局 デスク・記者

東京都練馬区出身。毎日新聞社記者、認定NPO法人カタリバ職員を経て、現職。 関心領域は子どもの権利、若者の居場所づくり・社会参画、まちづくりなど。